- 玉米蛇宠物饲养询证指南

- 说明

- 本指南建设原则

- 入手前需要什么

- 基本物种信息

- 解剖与生理

- 动物福利总论

- 蛇的行为学

- 爬行动物的认知能力

- 丰容

- 玉米蛇的自然生境

- 玉米蛇饲养的要素

- 空间需求

- 栖地布置总则

- 光照与加热

- 光照的测试

- 湿度

- 垫材

- 攀爬、遮挡与躲避

- 水

- 食物

- 共栖关系

- 蜕皮

- 特殊状态:冬眠和繁殖

- 互动与行为训练

- 运输

- 摄像头

- 伏地魔栖地

- 应急预案

- 蛇的医疗

- 信息来源

- 其他问题

- 词汇表

- 其他物种

许多人用拟人化(anthropomorphism)的方法考察动物行为,既为动物行为赋予相似人类行为的对应归因。这经常有问题。物种离人类越远,就越容易被误解。

家养猫狗经过万年的人工选择,产生了与人非常接近的行为,不舒服时不停叫唤、炸毛弓背、上蹿下跳、坝门刨地等行为与人接近、比较很容易识别出来。

但比如有的人养猫头鹰,发现只要将猫头鹰撸到应激,猫头鹰就会瞪大眼睛一动不动,“特别呆萌”。于是觉得猫头鹰喜欢被撸,反复的撸,其实人家都已经要吓死了。有的人把淡水龟往海里扔,龟游回岸上,被人说是“报恩”,其实是在逃离海水。当然也有反过来的案例,动物展现了正常的物种特定行为,确被人感觉是压力行为.

这都是缺乏知识、想当然的对动物行为做拟人化的解读。

爬行动物的行为误解问题尤其严重。爬行动物不会叫,且其低能耗的进化方向使其长时间的不动,不太容易观察动物行为。在不适、病痛时还倾向于隐藏自己的脆弱残损状态。

比如球蟒的团球行为是非常明显的压力行为。但许多饲主觉得:

- “呀!团成球好可爱!”

- “这玩意儿叫球蟒,那团成球当然很正常。”

- “团成球上手起来很方便,我先把它戳成球,再拿起来。”

- “他喜欢团成球,所以我就弄个栖地让它只有团成球才能放得下的空间”。

还有不熟悉爬行动物行为的人还会觉得蛇挤在角落里很正常、拿鼻子顶门顶天花板很活泼可爱。这都是人们不依赖证据、只依据经验对动物行为做出错误解释的例子。

这样的对动物反馈的错误解读会在某些错的饲养方法上越走越远,可能造成严重伤害。因此知道蛇怎么表达自己对环境的不满可能比学会“标准的环境布置”还要重要,能看得懂蛇的“语言”才能动态的、个性化的调整环境。

有另一个极端是有人认为动物根本没有“想法”,认为动物行都是基础本能驱动的。这时错误的,即使是爬行动物这种常被人误以为智商很低的动物、他们的行为仍然有很多并不是本能驱动的,甚至可以处理他们的祖先不可能遇到过的复杂问题。大部分动物行为都是基因本能、环境和历史经历的复杂互动。基因决定了“肉味好吃”“疼痛难受”,但基因很少告诉你该采取什么行动来获得食物、避免惩罚(除了少数本能反应,比如疼痛收缩的条件反射)。因而动物的行为是基因、环境、经验的综合结果。

在之后的章节中会详细讨论爬行动物的学习行为。

(Wageningen University, 2021 ![]() )IV

)IV

解释动物行为的研究应该与一切其他科学研究一样,有如下几个步骤。我们用“猫为什么在家挠门”为例:

- 提出假设

提出一个可证伪的有效假设。注意,科学不讨论任何不可证伪的命题。

“猫挠门是为了进屋。”

提出与之对应的Null hypothesis(零假设,通常写为H0),既命题中的两个因素是随机发生的

“猫挠门与想不想进屋无关,猫不论想不想进屋,挠门的概率不变。”

研究的目的是能否通过证据否定Null Hypothesis。

注意,用人类行为来类比解释动物行为有的时候确实是对的,但它只是一种假设而已。

- 提出预测

提出一个与上述假设呈逻辑关系的一对预测

“如果在猫挠门时,我将门打开,猫应当进门/猫不会进门/猫进门的频率与平时没有区别。”

- 进行实验

通过收集足够的样本和数据(涉及样本量、对照设计等)。

例如找20个志愿猫,在相同情况下记录其挠门的动作。并在其挠门、或不挠门的前提下将门打开,记录猫是否在一定时间内进屋。

- 统计分析

通过统计工具,判定收集到的数据能在何种置信度上否定零假设。科学证据的直接结果应该总是(在某置信度下)“否定”或“未能否定”某个预想假设。

结果发现,猫挠门时 vs 不挠门时,打开门后它进门的概率并没有显著提高。

这一结果表明,“猫挠门与想不想进屋无关,猫不论想不想进屋,挠门的概率不变。”的零假设未被否定。

- 后续研究

前一假设未被否定,有两个思路,一是因为实验问题而未体现出显著性,例如可以探究是不是样本量太小造成了显著性缺失。

另一个思路是验证新的假设。例如:

猫挠门,确实是希望你开门,但并不是为了进门,而是为了了解屋内的状况,“视察领地”。

进而可以提出新的零假设和验证方法,例如使用条纹透明门、透光门、木门、镜子门时,猫挠门的概率有无差异。

(M. Dawkins, 2023 ![]()

![]() )IV

)IV

(Wageningen University, 2021 ![]() )IV

)IV

经常有人拿一段视频问“我这蛇在干嘛?”这种问题问的其实不是“蛇在做出什么行为”,而是“蛇为什么做出这种行为”。Tinbergen四因论就是解释动物的理论框架。Tinbergen是动物行为学的奠基人之一,它提出的著名的四因论提示我们该从哪些角度理解动物行为。

动物行为研究需要对动物行为提出可证伪的假设,并对未来行为做出预测。

- 行为产生机制的问题(Proximate questions)

【生理机制(Causation)】

使动物展现某行为的直接控制机制,包括神经学、激素和其他生理学过程。

例如在研究鸟类歌唱行为时,因果问题会探索哪些神经途径参与发声,什么刺激使鸟开始/停止唱歌(阳光、激素水平变化、看见竞争者)。

【个体发展(Ontogeny)】

动物个体是如何发展出相应行为的。包括学习、经验、行为随动物生命周期的变化。

例如研究鸟类歌唱行为时,考虑鸟类的歌唱是写在基因里的、还是后天学习的;如果是学习的,是何时学习的,是如何练习的。

- 行为结果的问题(Ultimate questions)

【功能与生存意义(Function)】

动物的行为有什么用。

例如研究鸟类歌唱行为时,考虑鸟类歌唱是能保卫领地还是吸引配偶?唱歌唱得好、唱的响是不是效果就会更好?什么样的歌曲是更好的歌曲?

【进化(Evolution)】

动物的这种行为是如何随时间演化的。相似物种的行为有何异同?

例如研究鸟类歌唱行为时,考虑鸟类的歌曲与他们祖先的歌曲有什么关系?歌曲是物种分化之后成型的?还是与亲缘物种的类似行为有较大关联?不同的歌曲适应怎样的生态位?

【】【Warwick, 很好 Health and Welfare of Captive Reptiles.pdf】【】

通过固定标准为蛇设计饲养环境能达到及格线,但要养到优秀水平,必须能读懂蛇对环境和互动的反馈,这就需要正确理解蛇的各种行为反映了什么心理状态。

前面的章节讲述了动物负荷的分级,强调了动物负荷是好的、可忍受的、还是有害的主要取决于动物的主观感受,本节会介绍如何用蛇的行为大致判断动物主观感受的程度。

下图总结了蛇典型的绿区、黄区、红区行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

绿区、黄区、红区是对蛇当前状态的一种简化划分:

绿区动作对应好的负荷是正常的动作,遇到绿区动作可以考虑继续进行当前的行为。

黄区动作对应可承受负荷表示紧张、感到负荷高于正常水平,但可以承受。

如果蛇的黄区动作是有意的、在设计好的场景下产生的,例如让蛇在锻炼爬架上的探索、或者增加难度的觅食、喂食行为,则其可以对蛇的成长有正面帮助。但要注意对程度和持续时间加以控制。

如果蛇出现了黄区动作但并不是出于你的设计、或者动物并没有在追求主观目标,或者处于黄区持续时间过长,应该考虑是否需要停止你与蛇的互动,想清楚造成压力的因素是什么,并继续观察蛇的状态,决定是否要采取措施或做出改变。

红区动作(Toxic)表示超过正常阈值,极度紧张。其表现主要有三种(Watson, 2020 ![]()

![]() )IV ,(Lori Torrini, 2022

)IV ,(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

- 恐吓行为:是自己看起来比实际情况更可怕,如抖尾、tag型咬人,喷气、扁颈。

- 躲避行为:如通过紧致的蜷缩体态保护重要部位,对蛇来说主要是将头部缠绕进身体内部。

- 逃跑行为:通过应激类型的动作急速远离刺激因素,例如蛇的跳跃式移动模式。

红区压力总是有害的。遇到红区动作应该立即停止与蛇的互动,并立即与蛇拉开距离(许多红区动作的目的就是拉开自己与潜在捕食者的距离)。

需要注意的是,虽然我们即将列出一些绿、黄、红区的典型动作,它只是一个框架。正如医生不能教条的按医术上的症状来做诊断一样,饲主不能机械的逐条对照下方的列表,要注意全面观察动物行为的各个方面。

动物可能同时展现出不同分区的动作,例如红区的蛇可能同时做出抖尾![]() 和S型头颈弯曲动作

和S型头颈弯曲动作![]() ,大部分情况下应该参考较高等级的指征。

,大部分情况下应该参考较高等级的指征。

许多形况需观察动作随时间的变化综合判断,不要只取一张照片判断。例如蛇在运动过程中可能需要自然出现脸贴脖子的状态,但这并不是攻击姿态,因为马上又放松了。

【】【Snake Discovery www.youtube.com/watch?v=KNKgK9L_CP8第四分钟有例子】【】 【】【那个冯柚子,不会系扣的王蛇不是好弹簧】【】

下方列表条目综合自下列来源(不再重复列出来源):(Watson, 2020 ![]()

![]() )IV ,(Lori Torrini, 2022

)IV ,(Lori Torrini, 2022 ![]() )III ,(Lori Torrini, 2022

)III ,(Lori Torrini, 2022 ![]() )III ,(Lori Torrini, 2022

)III ,(Lori Torrini, 2022 ![]() )III

)III

蛇有几种常见的身体姿态:

【全身姿态】

-

| 舒展:基本没有和自身的接触,身体展开,弯曲程度低 III

| 舒展:基本没有和自身的接触,身体展开,弯曲程度低 III

-

| 部分蜷缩:蜷缩着,但是有缝隙,或部分身体暴露在蜷缩范围之外 III

| 部分蜷缩:蜷缩着,但是有缝隙,或部分身体暴露在蜷缩范围之外 III

-

| 紧密的蜷缩身体,体态紧张僵硬,包括蟒较松的团球行为 III

| 紧密的蜷缩身体,体态紧张僵硬,包括蟒较松的团球行为 III

-

|

| -

| 极为紧致且用力的蜷缩身体,身体各部分之间毫无缝隙,并且用力夹紧,包括蟒类的紧致团球行为 III

| 极为紧致且用力的蜷缩身体,身体各部分之间毫无缝隙,并且用力夹紧,包括蟒类的紧致团球行为 III

-

| 用紧张的身体姿态将头部埋起来 III

| 用紧张的身体姿态将头部埋起来 III

![]() | 下面是一条蟒紧密蜷缩的黄区行为(Lori Torrini, 2022

| 下面是一条蟒紧密蜷缩的黄区行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下面是球蟒紧致团球、并隐藏头部的红区行为(Lori Torrini, 2022

| 下面是球蟒紧致团球、并隐藏头部的红区行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III (Lori Torrini, 2022

)III (Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 类似团球的动作不止局限于球蟒,下面是一条进入红区状态的玉米蛇极为紧致且用力的蜷缩身体、并隐藏头部的冻结状态(Lori Torrini, 2022

| 类似团球的动作不止局限于球蟒,下面是一条进入红区状态的玉米蛇极为紧致且用力的蜷缩身体、并隐藏头部的冻结状态(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

【攀爬姿态】

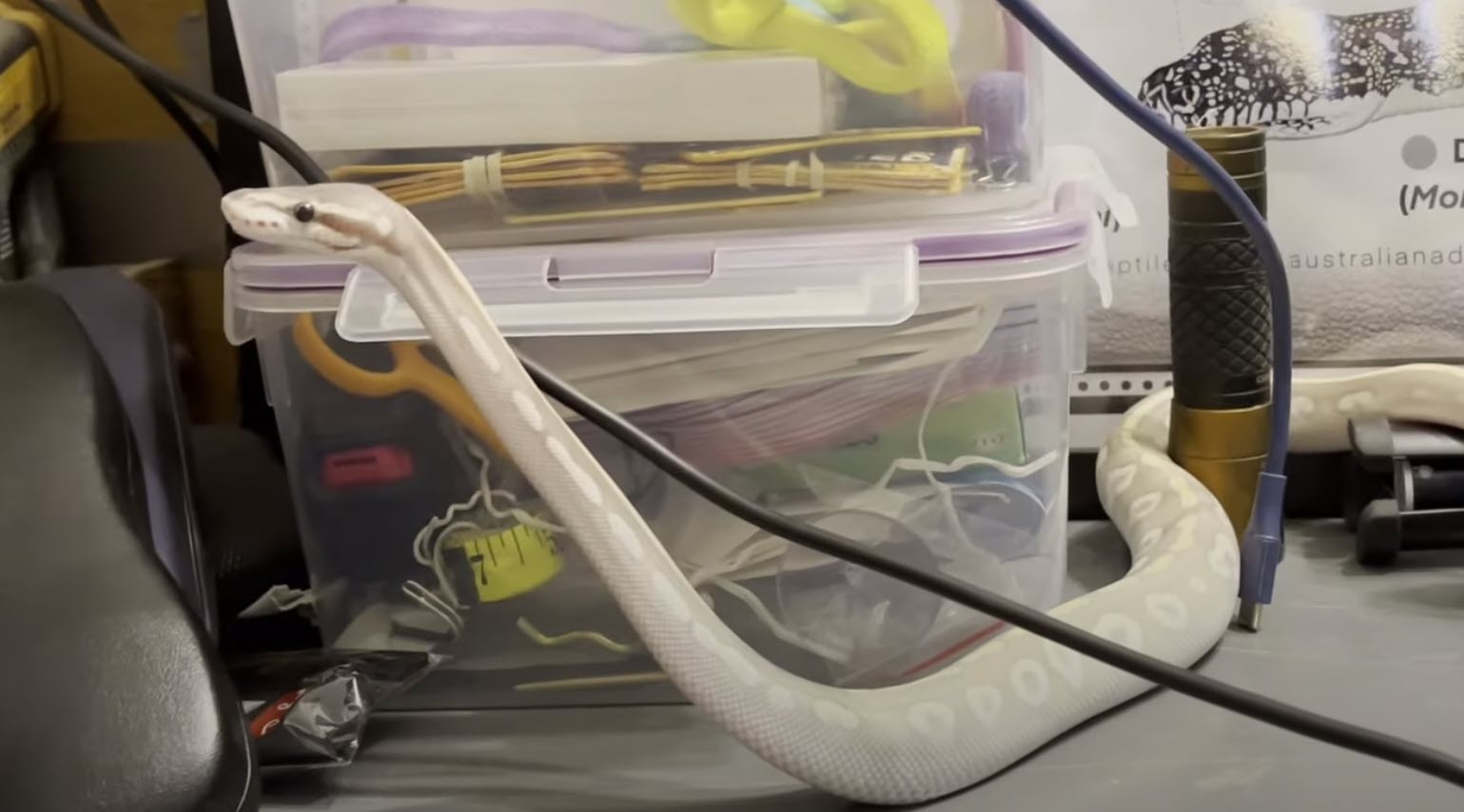

![]() | 下方视频展示了蟒的绿区攀爬动作,注意其自然放松的悬吊姿态(Lori Torrini, 2022

| 下方视频展示了蟒的绿区攀爬动作,注意其自然放松的悬吊姿态(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下方视频展示了蟒紧密缠绕在攀爬物上的黄区动作(Lori Torrini, 2022

| 下方视频展示了蟒紧密缠绕在攀爬物上的黄区动作(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

【头颈姿态】

-

| 头不过高抬起,姿态放松,脖子不太弯曲(弯曲的曲率半径大)。III

| 头不过高抬起,姿态放松,脖子不太弯曲(弯曲的曲率半径大)。III

-

| 头颈抬高,使前1/3身体离地。III

| 头颈抬高,使前1/3身体离地。III

-

| 弯曲颈部(所谓S型攻击预备动作),脖子靠近脸颊,同时抬高头颈。III

| 弯曲颈部(所谓S型攻击预备动作),脖子靠近脸颊,同时抬高头颈。III

-

| 防御性咬人III。此处的“防御性”咬人有两种,包括闭口咬人(只做出strike的动作、但根本不张嘴)和tag(张嘴并攻击咬人,咬完马上收回恢复S型体态)。另一种咬人了不撒嘴还尝试往下吞的动作不是“防御性咬人”,是你当成食物的捕食行为。

| 防御性咬人III。此处的“防御性”咬人有两种,包括闭口咬人(只做出strike的动作、但根本不张嘴)和tag(张嘴并攻击咬人,咬完马上收回恢复S型体态)。另一种咬人了不撒嘴还尝试往下吞的动作不是“防御性咬人”,是你当成食物的捕食行为。

有人询问Scoping(“潜望镜姿态”,如下图)是不是紧张体态,Lori Torrini回答:

It is a sign of arousal and arousal is an increase in stress. That arousal could be excitement, curiosity, fear, distress, etc. Whether the snake is experiencing good stress, tolerable stress, or toxic stress depends on the context and individual animal’s perception of their own circumstances.

![]() | 下面是一条蟒脸贴脖子的黄区动作(Lori Torrini, 2022

| 下面是一条蟒脸贴脖子的黄区动作(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下图展现了一条蟒头颈弯曲、离地的黄区行为(Lori Torrini, 2022

| 下图展现了一条蟒头颈弯曲、离地的黄区行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

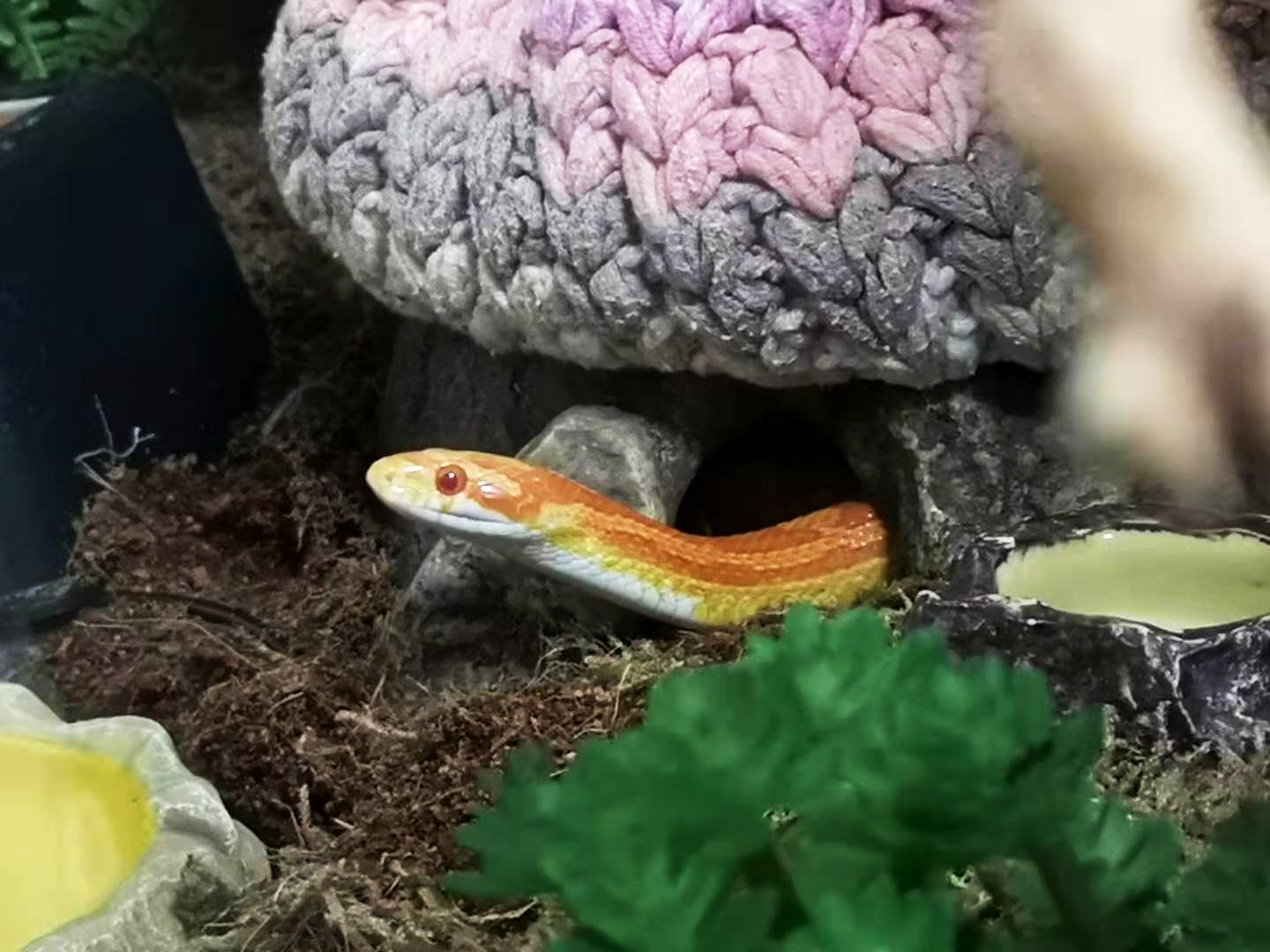

![]() | 下图是玉米蛇的红区II紧张体态,注意头颈离地、S型姿态(其被列入红区是因为之后它马上开始做出反复的防御性咬人动作):

| 下图是玉米蛇的红区II紧张体态,注意头颈离地、S型姿态(其被列入红区是因为之后它马上开始做出反复的防御性咬人动作):

![]() | 下图展现了一条野生玉米蛇的(加强版)S型攻击预备动作,视频可见有抖尾II:

| 下图展现了一条野生玉米蛇的(加强版)S型攻击预备动作,视频可见有抖尾II:

![]() | 下方视频同时展现了玉米蛇的S型警戒、抖尾威慑和防御性咬人(tag)的红区II行为,视频中为刚孵化的人工繁育幼蛇,刚孵化的蛇比成体更容易进入高度警戒紧张的状态(SnakeDiscovery, 2023

| 下方视频同时展现了玉米蛇的S型警戒、抖尾威慑和防御性咬人(tag)的红区II行为,视频中为刚孵化的人工繁育幼蛇,刚孵化的蛇比成体更容易进入高度警戒紧张的状态(SnakeDiscovery, 2023 ![]() )I :

)I :

-

| 身体放松,不刻意用力。 III

| 身体放松,不刻意用力。 III

-

| 身体用力,但用力平衡,姿态端正,不“拧巴”。 III

| 身体用力,但用力平衡,姿态端正,不“拧巴”。 III

-

| 身体部位放松的抓握物体(如用尾轻轻缠绕杂物或攀爬物)。 III

| 身体部位放松的抓握物体(如用尾轻轻缠绕杂物或攀爬物)。 III

-

| 身体全身用力且很“拧巴”。 III

| 身体全身用力且很“拧巴”。 III

-

| 身体发力部位紧密的“持握”物体(地面杂物、或高空攀爬物)。 III

| 身体发力部位紧密的“持握”物体(地面杂物、或高空攀爬物)。 III

![]() | 下方视频是一条刚换了栖地的球蟒。可以看出它在全身用力,尽可能的握紧物体。仔细看还能看到呼吸较快(Lori Torrini, 2022

| 下方视频是一条刚换了栖地的球蟒。可以看出它在全身用力,尽可能的握紧物体。仔细看还能看到呼吸较快(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下图这是一条特别弯曲“拧巴”的牛蛇(u/SloopJohnB52, 2023

| 下图这是一条特别弯曲“拧巴”的牛蛇(u/SloopJohnB52, 2023 ![]() )I ,图片拍摄者为了避免路杀、尝试将路上的牛蛇赶到路边,采取了跺脚、向尾部撒沙、在面前蹲下等行为,导致牛蛇进入黄区状态。:

)I ,图片拍摄者为了避免路杀、尝试将路上的牛蛇赶到路边,采取了跺脚、向尾部撒沙、在面前蹲下等行为,导致牛蛇进入黄区状态。:

![]() | 下方的视频展示了一条玉米蛇在黑暗中突然看到栖地外的人而受到惊吓,从绿区姿态转入黄区姿态、发现无事之后再转回绿区姿态的过程:

| 下方的视频展示了一条玉米蛇在黑暗中突然看到栖地外的人而受到惊吓,从绿区姿态转入黄区姿态、发现无事之后再转回绿区姿态的过程:

-

| 动作缓慢、丝滑。 III

| 动作缓慢、丝滑。 III

-

| 动作不连贯,在动作之间有暂时的“冻结”或“卡顿”状态,静止状态可能持续数秒。 III

| 动作不连贯,在动作之间有暂时的“冻结”或“卡顿”状态,静止状态可能持续数秒。 III

-

| 移动变得快速,还可能变得相对不规律。 III

| 移动变得快速,还可能变得相对不规律。 III

-

| 冻结行为,突然变成雕像一样完全一动不动。注意蛇是僵住的,与放松状态下“一动不动的休息”不同。 III(玉米蛇有此行为II)

| 冻结行为,突然变成雕像一样完全一动不动。注意蛇是僵住的,与放松状态下“一动不动的休息”不同。 III(玉米蛇有此行为II) -

| 用“不理性的”、无规则的急速运动迅速逃离刺激因素。 III

| 用“不理性的”、无规则的急速运动迅速逃离刺激因素。 III

-

| 翻滚扭曲行为,身体各个部位无规则的朝不同方向扭动发力。 III

| 翻滚扭曲行为,身体各个部位无规则的朝不同方向扭动发力。 III

-

| 特殊运动模式:弹跳运动(Saltatory locomotion),蛇在极度紧张状态下可能突然弹起跳离当前所在的表面。是一种应激响应。 III

| 特殊运动模式:弹跳运动(Saltatory locomotion),蛇在极度紧张状态下可能突然弹起跳离当前所在的表面。是一种应激响应。 III

-

| 抖尾:像响尾蛇一样的快速摆尾动作,尝试通过敲击周围物体发出声音。 III

| 抖尾:像响尾蛇一样的快速摆尾动作,尝试通过敲击周围物体发出声音。 III

-

| 排除气味腺臭液(musting) III

| 排除气味腺臭液(musting) III

-

| 紧急拉屎:和人一样,“吓的拉裤子了”。除正常排便外,在受到压力、感到威胁、希望逃离时拉屎是一种警戒防御行为,让你觉得它恶心,不想吃它了。 III

| 紧急拉屎:和人一样,“吓的拉裤子了”。除正常排便外,在受到压力、感到威胁、希望逃离时拉屎是一种警戒防御行为,让你觉得它恶心,不想吃它了。 III

-

| 如有松散垫材,将自己迅速埋入垫材 III

| 如有松散垫材,将自己迅速埋入垫材 III

![]() | 下方视频是一条球蟒放松爬行的绿区状态(Lori Torrini, 2022

| 下方视频是一条球蟒放松爬行的绿区状态(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下方视频是体现出快速、不规律移动的黄区状态的玉米蛇,它对当前环境不满意,想尽快找到出口(Lori Torrini, 2022

| 下方视频是体现出快速、不规律移动的黄区状态的玉米蛇,它对当前环境不满意,想尽快找到出口(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下方视频是一条玉米蛇无规则运动和抖尾的红区行为(Lori Torrini, 2022

| 下方视频是一条玉米蛇无规则运动和抖尾的红区行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 下方视频展示了玉米蛇不理性、无规则翻滚扭曲的红区行为(Lori Torrini, 2022

| 下方视频展示了玉米蛇不理性、无规则翻滚扭曲的红区行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

-

| 广泛探索,不专注于特定物体。III

| 广泛探索,不专注于特定物体。III

-

| 平和好奇的关注刺激因素(例如以正常速度转头看向在栖地外面活动的饲主)。 III

| 平和好奇的关注刺激因素(例如以正常速度转头看向在栖地外面活动的饲主)。 III

-

| 探索并接近刺激因素(例如向栖地外面的饲主爬动)。 III

| 探索并接近刺激因素(例如向栖地外面的饲主爬动)。 III

-

| 高度警惕,头快速朝刺激物、移动物响应,但不朝刺激因素移动;在有机会时可能快速的逃离刺激源。 III

| 高度警惕,头快速朝刺激物、移动物响应,但不朝刺激因素移动;在有机会时可能快速的逃离刺激源。 III

-

| 对触碰表现出明显的反应。 III

| 对触碰表现出明显的反应。 III

-

| 被触碰后猛然快速移动(Darty movement,突然像飞镖一样射出去一段距离)。 III

| 被触碰后猛然快速移动(Darty movement,突然像飞镖一样射出去一段距离)。 III

![]() | 下方视频是一条球蟒缓慢爬行、并平和好奇的关注旁边饲主的状态(Lori Torrini, 2022

| 下方视频是一条球蟒缓慢爬行、并平和好奇的关注旁边饲主的状态(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

![]() | 这是一条玉米蛇因为关灯而短暂进入黄区警惕状态、头快速转向刺激源、并暂停动作的行为:

| 这是一条玉米蛇因为关灯而短暂进入黄区警惕状态、头快速转向刺激源、并暂停动作的行为:

![]() | 这是因为突然看到有人接近,暂时转入黄区状态,注意到类似的头转向刺激源、暂停身体动作的行为:

| 这是因为突然看到有人接近,暂时转入黄区状态,注意到类似的头转向刺激源、暂停身体动作的行为:

![]() | 下方视频展示了玉米蛇被触碰后快速逃离刺激源、用“不理性的”无规则的急速运动迅速逃离刺激因素的红区行为 (Lori Torrini, 2022

| 下方视频展示了玉米蛇被触碰后快速逃离刺激源、用“不理性的”无规则的急速运动迅速逃离刺激因素的红区行为 (Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

-

| 正常速度的吐舌。 III

| 正常速度的吐舌。 III

-

| 不吐舌。 III

| 不吐舌。 III

-

| 较长的吐舌,有时向一侧偏斜,没有锁定特定物体:这是对环境感到好奇,用气味探索 III【】【Snake Discovery www.youtube.com/watch?v=KNKgK9L_CP8有例子】【】

| 较长的吐舌,有时向一侧偏斜,没有锁定特定物体:这是对环境感到好奇,用气味探索 III【】【Snake Discovery www.youtube.com/watch?v=KNKgK9L_CP8有例子】【】

-

| 吐舌快而浅,锁定特定物体。III【】【Snake Discovery www.youtube.com/watch?v=KNKgK9L_CP8第四分钟有例子】【】

| 吐舌快而浅,锁定特定物体。III【】【Snake Discovery www.youtube.com/watch?v=KNKgK9L_CP8第四分钟有例子】【】

-

| 突然停止吐舌。III有的时候蛇突然停止吐舌,直勾勾的专注的看着某个物体,这是紧张的信号。这个时候你碰它可能就要爆发了(Clint, 2020

| 突然停止吐舌。III有的时候蛇突然停止吐舌,直勾勾的专注的看着某个物体,这是紧张的信号。这个时候你碰它可能就要爆发了(Clint, 2020  <img src="images/Icon_Info.png" height=14 title="Clint's Reptiles, Reptile "Taming" - Building a Relationship of Trust With Your Pet, 2020" />)I 。

<img src="images/Icon_Info.png" height=14 title="Clint's Reptiles, Reptile "Taming" - Building a Relationship of Trust With Your Pet, 2020" />)I 。

(呼吸可以直接从蛇的外观上容易的看出来,心跳需要特定体位才能观察到)

这个视频非常典型,几乎包含了许多典型的黄区,红区。作为上述知识点的复习。

视频开始时出现了:

玉米蛇被触动后,出现了:

随后彻底进入红区状态:

-

| 用“不理性的”、无规则的急速运动迅速逃离刺激因素。

| 用“不理性的”、无规则的急速运动迅速逃离刺激因素。 -

| 抖尾。

| 抖尾。 -

| S型攻击预备动作,头颈离地。

| S型攻击预备动作,头颈离地。 -

| 防御性咬人。

| 防御性咬人。 -

| 翻滚扭曲行为,身体各个部位无规则的朝不同方向扭动发力。

| 翻滚扭曲行为,身体各个部位无规则的朝不同方向扭动发力。 -

| 如有松散垫材,将自己迅速埋入垫材。

| 如有松散垫材,将自己迅速埋入垫材。

这个视频中的玉米蛇展现了常见绿区行为的许多特征(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

-

| 舒展:基本没有和自身的接触,身体展开,弯曲程度低

| 舒展:基本没有和自身的接触,身体展开,弯曲程度低 -

| 放松的从高处悬吊

| 放松的从高处悬吊 -

| 身体用力,但用力平衡,姿态端正,不“拧巴”。

| 身体用力,但用力平衡,姿态端正,不“拧巴”。 -

| 身体部位放松的抓握物体(如用尾轻轻缠绕杂物或攀爬物)。

| 身体部位放松的抓握物体(如用尾轻轻缠绕杂物或攀爬物)。 -

| 动作缓慢、丝滑。

| 动作缓慢、丝滑。 -

| 正常速度的吐舌。

| 正常速度的吐舌。 -

| 探索并接近刺激因素(例如向饲主爬动)。

| 探索并接近刺激因素(例如向饲主爬动)。

这个视频体现了球蟒从绿区行为到黄区行为的转变(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

视频中有下面的黄区行为:

在上手之后,进一步有:

这个视频中是球蟒在黄区和红区之间的转变(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

视频开头有:

-

| 紧密的蜷缩身体,体态紧张僵硬。

| 紧密的蜷缩身体,体态紧张僵硬。 -

| 身体全身用力且很“拧巴”。(注意到被人拿起来都没有改变姿态,体现出在用尽)

| 身体全身用力且很“拧巴”。(注意到被人拿起来都没有改变姿态,体现出在用尽) -

| 动作不连贯,在动作之间有暂时的“冻结”或“卡顿”状态,静止状态可能持续数秒。

| 动作不连贯,在动作之间有暂时的“冻结”或“卡顿”状态,静止状态可能持续数秒。 -

| 冻结行为,突然变成雕像一样完全一动不动。注意蛇是僵住的,与放松状态下“一动不动的休息”不同。

| 冻结行为,突然变成雕像一样完全一动不动。注意蛇是僵住的,与放松状态下“一动不动的休息”不同。

后来有:

这时不应该继续与蛇的互动。应转而通过Gradual desensitization和目标棒训练等方法逐渐使其适应新的环境。

下方视频中,左侧的蟒在被拉开抽屉之前就在黄区状态,一拉开抽屉后迅速逃离原有环境,动作不连贯,吐舌快而浅;右侧的蟒也在黄区状态,有“冻结”情况,面对来自左边蟒的刺激有突然的、远离刺激源的闪避行为(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

下方视频中的球蟒被人刻意玩弄,从黄区动作直至展现出红区动作(Lori Torrini, 2022 ![]() )III :

)III :

(下方视频请静音观看)下方视频是有人用鸟“逗”蛇,蛇从绿区动作逐步向黄区、红区动作转变的过程。

有一些平时容易见到的行为未在上面提及,在此补充。

【打哈欠】

【】【视频】【】

有时和人一样是刚睡醒困了,有时是进食后初始化关节的开合状态。但反复、长时间、有规律的一下一下连续打哈欠需要考虑见呼吸道感染。

【擦嘴】

吃完饭将嘴的一侧用力像其他物体(或者自己身体上)用力顶、使劲蹭,这常是蛇在辅助下巴归位。

【喝水】

玉米蛇会喝水。有时在喷淋期间会喝栖地中假植、墙壁上的水珠。很多蛇在饭前或饭后会喝水。

【张嘴呼吸】

病态行为。见蛇的医疗-呼吸道感染

【摇头观星】

严重病态行为,“摇摆wobbling”和“观星stargazing”大多出现在某些颜色变异(如蜘蛛)中,或随着疾病而产生(如沙状病毒Arenavirus感染);指的是一种无方向感的震颤,身体螺旋状扭结,或仰着、靠背部爬行。这些动作往往会被外界刺激所激发,比如喂食前后。这些动作常指示神经系统受损,非常危险,马上就医(而且不一定能治好) III【】【视频?】【】

【泡澡】

需要警惕。指大部分身体长时间不动的浸没于水盆中的状态。蛇的泡澡不一定是异常状态,但许多时候确实表达了某种问题,应该重视。蛇有时会主动在水盆里泡澡,这有时表示栖地内湿度太低(冬青-Cyan, 2021 ![]() )III :

)III :

【】【也有可能蛇螨】【】丰容度太低+可能太干+缺乏躲避导致蛇在水盆里睡觉 II

https://www.bilibili.com/video/BV1g14y1U7LS?spm_id_from=333.880.my_history.page.click

【雄性向自己求偶】

玉米蛇有求偶行为。这一知识的意义是雄性发情时有时会向自己的尾巴求偶,表现为蛇自己的身形形成一个闭合轨道(可能是个⚪型,也可能是个∞,可能叠好几层),不断地沿着这个轨道爬动。不了解的饲主看到这种异常行为会非常紧张,其实是正常的。

【刻板行为】

对蛇来说主要包括顶墙、擦玻璃、清垫材、挤墙角,是异常行为,应该纠正圈养条件。见丰容-刻板行为一节

这里单独说一下如何判断蛇是不是在睡觉。蛇没有眼皮、且正常情况下呼吸频率不明显。很多人觉得蛇不吐舌就是睡了、或者蛇不动就是睡了,因此得出“我家的蛇一天都在睡觉”这种结论,这其实不对。

Marquez-Ruiz和Escudero等人观察了猫在清醒和睡觉时瞳孔位置的运动情况,他们发现猫在清醒时两眼协调,有追踪物体的行为;在非快速眼动期时两眼上移且方向逐渐发散,在过渡期两眼从发散转为斗眼,最后在快速眼动期时明显斗眼且眼球下移(Marquez-Ruiz & Escudero, 2008 ![]() )IV 。

)IV 。

经过观察II, 能在蛇身上发现几乎一样的现象。蛇在清醒状态下左右两眼是协调的,睡觉时有斗眼、向下的运动倾向。下图中左侧是在睡觉,右侧是拍摄过程中醒了。注意左右两种状态的蛇都是一动不动的。基本只有眼球有差别。

下方视频的前半段是我将猫睡觉的文献曲线用视频可视化后的结果;后半段是一条玉米蛇某个下午的缩时视频,可以看到两个物种间的相似性,而且也能直观的感受到它和你上课打瞌睡的感觉是一摸一样的:

睡着的蛇直接上手会比较激动(“起床气”)因而上手前可将手靠近蛇的鼻子,但不接触。蛇问到气味后会醒,并且通常会吐舌检验你是谁,然后可能选择向你移动、或向远离你的方向缩脖子。此时再上手更安全,且带来的压力更小。