- 玉米蛇宠物饲养询证指南

- 说明

- 本指南建设原则

- 入手前需要什么

- 基本物种信息

- 解剖与生理

- 动物福利总论

- 蛇的行为学

- 爬行动物的认知能力

- 丰容

- 玉米蛇的自然生境

- 玉米蛇饲养的要素

- 空间需求

- 栖地布置总则

- 光照与加热

- 光照的测试

- 湿度

- 垫材

- 攀爬、遮挡与躲避

- 水

- 食物

- 共栖关系

- 蜕皮

- 特殊状态:冬眠和繁殖

- 互动与行为训练

- 运输

- 摄像头

- 伏地魔栖地

- 应急预案

- 蛇的医疗

- 信息来源

- 其他问题

- 词汇表

- 其他物种

【】【很好的论文:UoP_PhD_Thesis_C_Warwick_V5_Final2_FINAL_Revised】【】

下面内容参考自:(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV ,(Sinclair, 2021

)IV ,(Sinclair, 2021 ![]()

![]() )III ,(Sinclair, 2022

)III ,(Sinclair, 2022 ![]() )III ,(Sinclair, 2020

)III ,(Sinclair, 2020 ![]() )III ,(Sinclair, 2021

)III ,(Sinclair, 2021 ![]() )III

)III

Sinclare 认为 AZA Animal Welfare Committee在2012年定义的动物福利最为恰当,即:

动物福利是一段时期内动物的身体、精神和情绪的长期综合状态,其状态可以从负面到正面连续测量。

这条定义有两个要点:

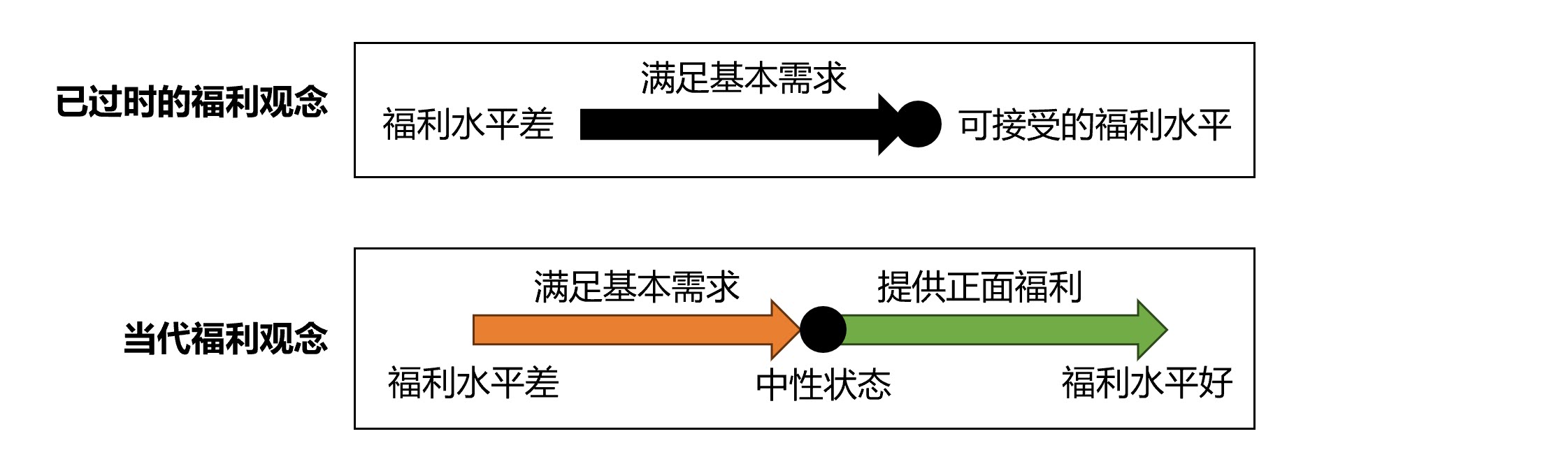

- “动物福利”是从负面到中性状态到正面状态的连续坐标,动物福利不只是“避免负面伤害”。

- “动物福利”是科学。不是“动物过得好”这种主观的东西。它可以严格测量。

下面分别讨论这几个问题。

动物福利标准一开始是从畜牧业制定起来的,例如让圈养动物可以转身、可以躺下、可以站直,这些都是在避免负面因素。因为这个历史惯性,许多旧有的饲养方法也仅注重了“避免负面因素”的部分,很多人觉得动物福利就是避免对动物产生负面影响的因素,即是一个“从 -∞ 到 0 ”的坐标,甚至认为是一个“合格”/“不合格”的二元打分体系。

但其实动物福利的正确模型应该是从负面到正面的双向、无限、连续坐标,它的终点也不是“无负面因素”,而是可以无止境的向正面状态努力(【Vicky Melfi,2009,加引文】):

类比到人身上,旧有的观念是:

“吃米饭可以避免饥饿,所以“饲养人类”的过程中只提供米饭做为食物就可以了。”

仅以“饿不着”这个中性状态为目标,确实很容易达到终点。但在“饲养人类”时,还应该:

“要提供充分的营养构成,有炒菜、有肉;即使提供同类营养的食物,也要多样化、搭配米饭、面食,再偶尔来点牛排和炸鸡...”

在达到中性状态的基础上,还应该提供正面福利。而追求正面福利是无止境的。

具体到蛇身上,以温度要求为例,许多饲养教程中仅列出类似“控温24~28 °C,晒点35°C”的基础需求,这确实保证了在一般情况下蛇不会因为温度不合适而得病死亡,但这只是通过避免负面因素达到了中性状态。先进的饲养应当追求进一步提供正面因素,例如仅在加热上就有这些可改进之处:

- 选择卤灯比选择加热垫更能模拟阳光行为,提供IRA光线,使其可穿透皮肤、直接加热内部器官、并发挥免疫等生理作用;

- 选择足够大的栖地并适当安排热源布置可以实现温度梯度,让动物能在不同温度区间中做出选择;

- 通过布置躲避和遮挡物,可以让蛇在部分躲藏的情况下仅露出部分身体接收上方热源,增加蛇在或许热量时的安全感。

- 模仿太阳,提供光热一致性,避免迫使动物在光和热之间做出选择。

- 控制时间梯度,让温度有昼夜切换,甚至通过可编程控制器让温度呈自然曲线变化。

- 通过温度的改变促进季节性行为。

- ......

有人将动物福利定义为人与动物交互的过程中,人的干预对动物的响应和生理状态产生的影响(Warwick, 2020 ![]()

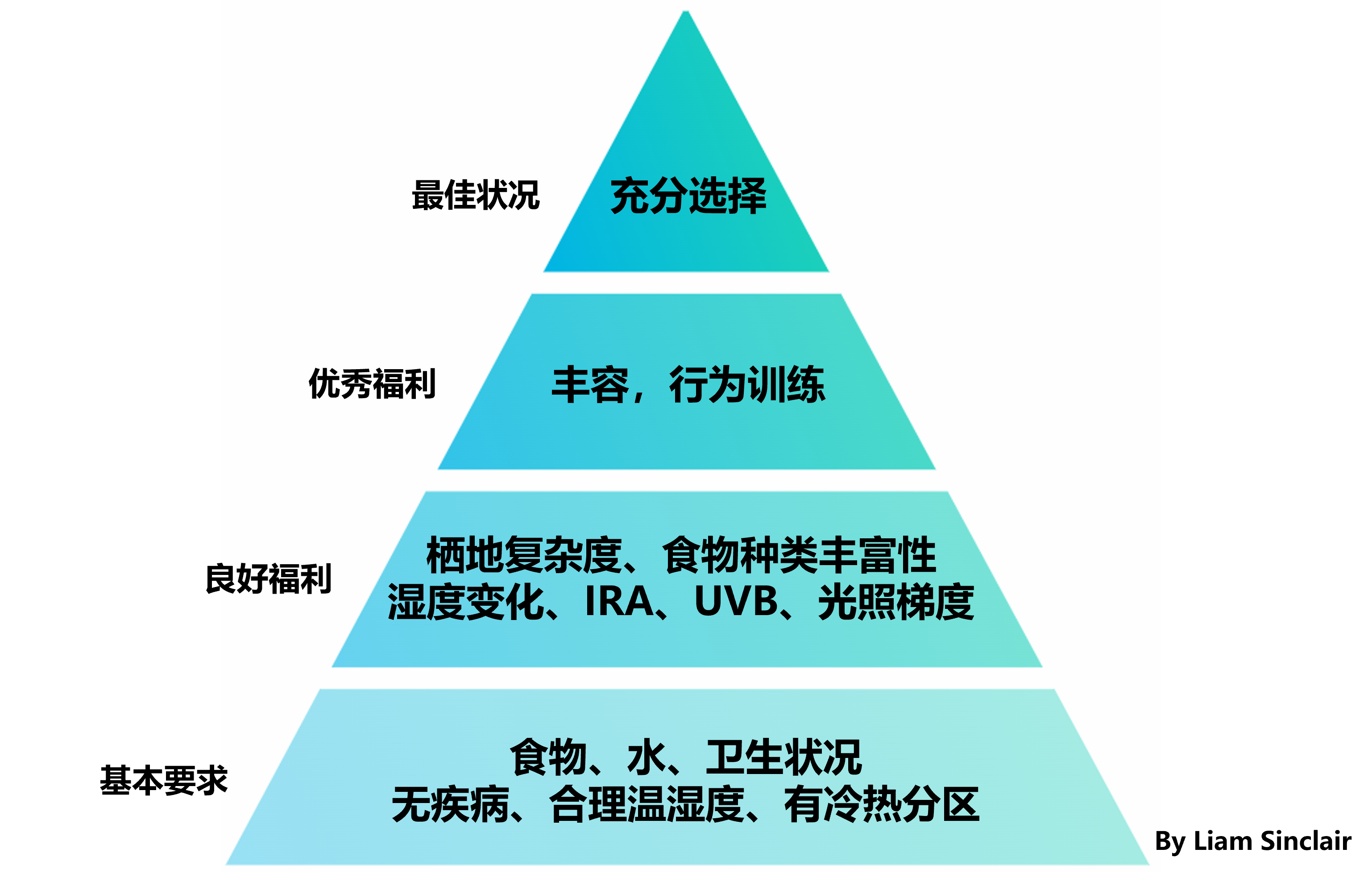

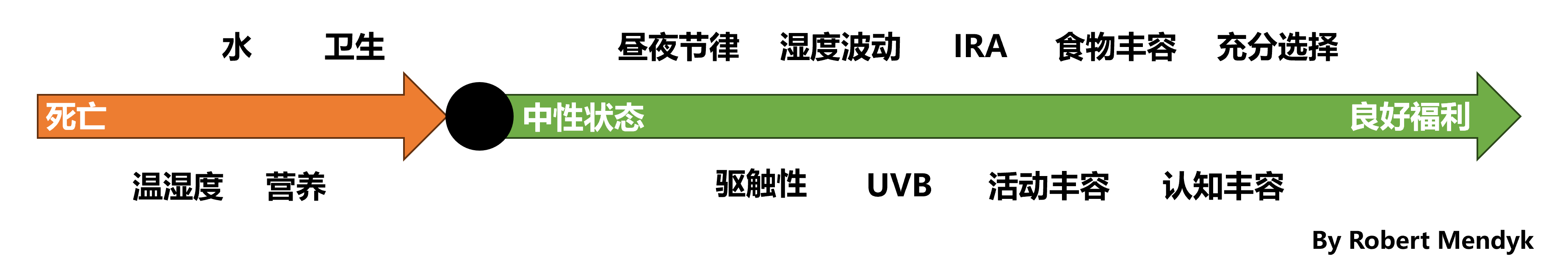

![]() )IV 。各种饲养要素的设计目标就是尽可能满足各项动物福利需求。有人针对爬行动物的需求绘制了的动物福利坐标。如下图是Liam Sinclair和Robert Mendyk的动物福利坐标:

)IV 。各种饲养要素的设计目标就是尽可能满足各项动物福利需求。有人针对爬行动物的需求绘制了的动物福利坐标。如下图是Liam Sinclair和Robert Mendyk的动物福利坐标:

动物福利是科学,应当是客观的、询证的。一项措施从哪些角度影响福利、分别是正面还是负面福利理论上都可以通过实验得到明确的答案。

动物福利与动物伦理是两个正交的方面,不该用动物伦理问题的不确定性衡量动物福利科学的客观评价体系。具体可见动物伦理一节的讨论。

动物不会说话,必须设计一定的方法去考察动物的情绪和感受,这些方法各有利弊。了解不同方法的特征才能正确衡量不同结论的价值。

下面的方法大致按照靠谱程度从低到高排序。为描述简洁,下面的大部分方法只说了“衡量负面感受”或者“衡量正面感受”中的其中一种情况,实际上大多数方法可以双向适用,不再赘述。

本节重要参考文献:

(M. Dawkins, 2023 ![]()

![]() )IV ,

Sinclair做了一个视频讲这篇文献,将这篇文献中的一些概念与爬行动物做了结合。(Sinclair, 2023

)IV ,

Sinclair做了一个视频讲这篇文献,将这篇文献中的一些概念与爬行动物做了结合。(Sinclair, 2023 ![]() )III

)III

此处的“自然”指的是物种的进化场景。自然准则法就是认为动物在自然环境下遇到的环境因素就是正面因素;动物在自然环境下表现出的行为就是正面行为。

这种判断方法很粗糙。

自然行为不一定是个体正面感受的体现。比如“被捕食者追捕时逃跑”、“被同类上层竞争者压制时牺牲部分生理需求、保持远离和戒备”、“极端饥饿状态下的疯狂觅食行为”等就都是自然行为,但显然不是正面体验。实际上,大多数野生动物的行为都是为抵御环境压力而优化的,不是为自身福利而优化的。因此缺乏其他证据的时候,自然要素并不能说明动物的真正愿望,也不能说明缺乏这个要素对动物有何影响。

在自然生境及其模拟一节有其他讨论。

自然准则法其实是考察了动物“做了什么”,我们想要的其实是动物“想做什么”。这就必须用其他实验探究。

动物为了追求某一目标而改变身体位置、或维持特定位置。下图中的球蟒反复的去把自己挂在栖地中的同一根电线上,说明攀爬(保持在高处)可能是球蟒的正面行为,应当设计攀爬物满足球蟒的需求。

动物为了追求某一目标而花很长的时间做一件事,可以体现出动物想要什么。

例如统计白化与非白化球蟒晒UVB灯的时间,可以发现后者远远大于前者,因而可以确定晒UVB对非白化的球蟒可能是正面需求,但对白化球蟒就不一定。

反过来,如果提供了做出某项行为的机会,但是动物根本不理你,可能相应活动就对动物的正面福利没什么贡献。

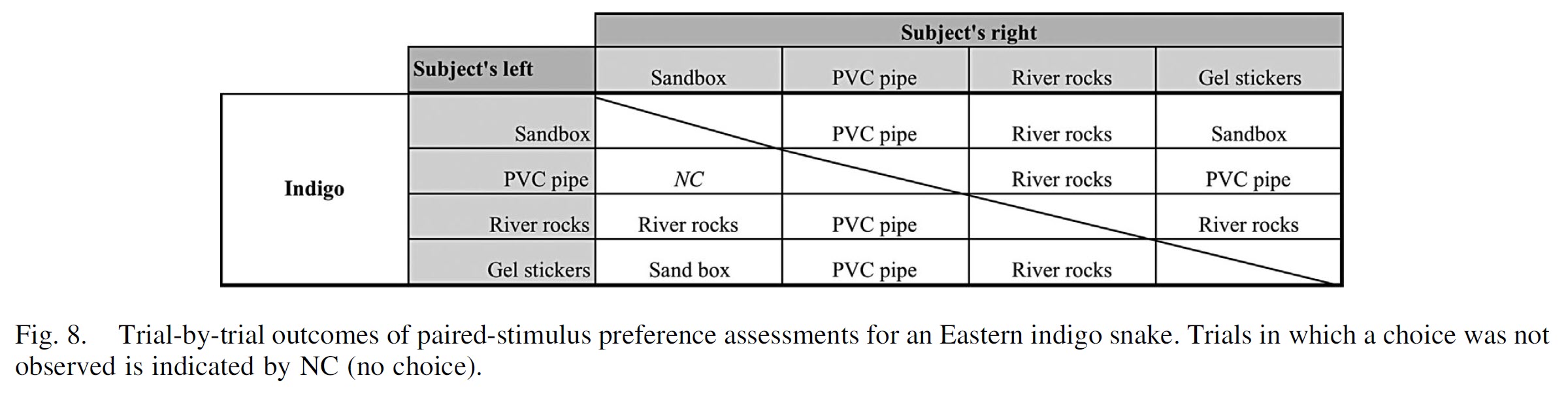

设计带有阳性对照组的控制变量对照试验,让动物选择不同的正面因素。动物选择的顺序可以体现出某要素带来正面体验的程度。

例如在一个Y型通道的两个末端放置不同食物、不同垫材、不同温度等,让动物选择,记录频率。

Mehrkam等人发现接近自然的丰容物(石头)相比人工物体(PVC管子)对东部indigo snake (Drymarchon couperi) 有更好的丰容效果 (Mehrkam, 2015 ![]() )IV 。他的实验就是将不同丰容物摆放在与动物等距离的相反方向上,通过动物的选择统计其偏好。

)IV 。他的实验就是将不同丰容物摆放在与动物等距离的相反方向上,通过动物的选择统计其偏好。

这个方法是说,首先观察动物在起始状态下接近/逃离某个目标的速度,然后引入某个因素,观察动物接近/逃离的速度有什么改变。如果接近的满了、逃离的快了,说明动物不喜欢这种体验。这比前述测试方法具有优势【】【啥优势啊咋不说了?】【】。

Rushen等人绵羊实验是一个逃离速度改变量实验的经典案例(Rushen, 1986 ![]() )IV 。绵羊被人剃毛的时候要控制肢体运动,此时绵羊会挣扎。人们认为绵羊挣扎体现了负面福利,所以用电刺激提前把绵羊电晕,它不动了(称electro-immobilisation),就可以增加福利(。。。这都怎么想的)。Rushen等人为了探讨这个问题,设计了如下实验方案:

)IV 。绵羊被人剃毛的时候要控制肢体运动,此时绵羊会挣扎。人们认为绵羊挣扎体现了负面福利,所以用电刺激提前把绵羊电晕,它不动了(称electro-immobilisation),就可以增加福利(。。。这都怎么想的)。Rushen等人为了探讨这个问题,设计了如下实验方案:

- 做一条跑道,选取从未接受过电刺激的羊作为受试。

- 人在起点控制羊之后松手,羊不想和人呆在一起(基线负面因素),羊会躲着人朝终点逃跑,此时记录羊逃跑到终点的速度。

- 在跑道终点分别对不同的羊施以正常的剃毛或电晕厥剃毛,让羊在“终点”和“剃毛”之间产生关联。并重复上述实验记录逃跑的时间,实验可多次进行。

实验发现没被剃毛的羊逃跑最快,正常剃毛的跑的速度慢了一些,电晕厥剃毛的羊跑的最慢(甚至有的宁肯选择和人站一起也不跑)。

这个实验方案可以说明下面几个问题:

- 羊是否认为电刺激是负面体验

- 羊是否认为电刺激比机械束缚更负面

- 羊能否记住之前的体验

- 羊体验过一次之后,下一次是适应了这种刺激形式,还是觉得更恐惧了。

类似的,Crawford和Holmes研究了振动对蛇的影响(Crawford, Holmes, 1966 ![]() )IV 。多条东部鼠蛇被放到隔室中,一间隔室受到了振动,蛇可以移动到另一间隔室以逃避振动。经过重复实验,他们记录到蛇从有振动隔间向无振动隔间的“逃离”速度随实验的重复而不断加快。这表明蛇认为振动反感,显示出明显的避免行为。这意味着蛇可以感知振动/声音,爬箱不应放在电脑之类有振动源的设施附近。

)IV 。多条东部鼠蛇被放到隔室中,一间隔室受到了振动,蛇可以移动到另一间隔室以逃避振动。经过重复实验,他们记录到蛇从有振动隔间向无振动隔间的“逃离”速度随实验的重复而不断加快。这表明蛇认为振动反感,显示出明显的避免行为。这意味着蛇可以感知振动/声音,爬箱不应放在电脑之类有振动源的设施附近。

(Conditioned Place Preference/Aversion)

(Dixon, 2013 ![]() )IV

)IV

适用于不可重复的刺激,比如要衡量给动物置入跟踪器对动物造成多大压力时,总不能三番五次的给它植入跟踪器。

条件性地点偏好指的是先让动物学习有明显不同标记的两个环境(例如一个房间涂竖条,一个房间涂横条),使动物在两个房间中体验不同程度的正面或负面经历,记录动物位于两个房间中的时间比例。随后在其中一个房间引入待测因素,观察引入因素前后动物对地点偏好的变化。经历前后的偏好差值说明了动物是否喜欢这种经历。

(Instrumental Conditioning)

在学习性位置偏好改变量实验的基础上,如果希望进一步确定动物不是简单的“本能驱动”,而是是在做出“主观努力”,就需要学习性策略改变的方法。

这种方法是使动物在一项完全随机的活动与奖励之间建立关系,例如“压下压杆可以获得食物”。随后尝试让动物在完全相反的动作与奖励之间建立关系,例如将获得食物的条件改成“往上举压杆可以获得食物”。

如果能完成这样的实验,就说明动物一定是在积极的改变策略以达成目标,而不是“天生就喜欢往下压东西”,该目标对动物来说一定是正面的,动物愿意“work for it”。

我们不止希望知道动物对特定经历是正面还是负面,我们还想知道其程度。为此,需要用我们已知的行为做标定,并通过容易量化的努力测量动物追求某目标的程度。

可量化的负面因素包括:诱导动物挤过特定长度的狭窄区域、推开沉重的门、(对厌水动物)令其走过一定长度的水池、重复特定动作一定次数(例如反复多次按某一按钮)等等,一直测到动物不耐烦、不愿意付出更多努力为止。

对多个不同行为做测量,就可以给出一个动物需求程度/厌恶程度的排序。

一个经典例子是测量牛到底有多么喜欢蹭痒刷(下图这玩意儿)(Keyserlingk, 2018 ![]() )IV 。Keyserlingk等人安装了一个通过滑轮与重物连接的门,牛需要用力推门才能获得食物。实验发现,饿了1.5小时的牛为了获取食物愿意推开最多大约28 kg重的门,门再重的话宁肯饿着也不推;为了去蹭刷子愿意推开25公斤左右的门;而为了获取更大的居住空间只愿意推开大概10公斤的门。这说明他们对蹭痒刷的需求和食物差不多,比有充足活动空间还要重要。现在认为为牛安装蹭痒刷是一项重要福利。

)IV 。Keyserlingk等人安装了一个通过滑轮与重物连接的门,牛需要用力推门才能获得食物。实验发现,饿了1.5小时的牛为了获取食物愿意推开最多大约28 kg重的门,门再重的话宁肯饿着也不推;为了去蹭刷子愿意推开25公斤左右的门;而为了获取更大的居住空间只愿意推开大概10公斤的门。这说明他们对蹭痒刷的需求和食物差不多,比有充足活动空间还要重要。现在认为为牛安装蹭痒刷是一项重要福利。

有时我们并不是想单独研究某个具体因素带来的影响,而是想测量动物的整体感受状态。

这种测试的原理类似于“对装了一半的杯子,乐观的人会觉得它是半满的,悲观的人会觉得它是半空的”。

动物预测事物时不是完全理智的。对于一个理性概率为50%的事件,个体对事件期望的估计会随当前情绪的正面/负面变化而改变,开心了对概率的估计就更乐观、伤心了就更悲观。赌场给你舒服的椅子、漂亮的发牌手、送你高端饮料和牛排就是为了使你错误的乐观估计获利的概率。

利用这个特性,可以通过动物行为考察其对随机事件的预期结果,该预期的波动反应当前情绪的正面或负面程度。这是通过行为衡量动物整体情绪的最有趣方法。这种实验与前面对特定因素、特定事物的响应实验不同,它表征的是动物情绪的整体状态,进而可以推测动物自身对整体福利状况的感受。

还没看:【】【 (Clegg, 2018 ![]() )IV 未处理】【】

)IV 未处理】【】

动物体在压力、应激的负面状态下会产生一系列生化和行为响应,可用于表征动物的(通常是负面的)状态。这部分测试将在负荷与压力章节讲述。

【】【Warwick, 很好 Health and Welfare of Captive Reptiles.pdf】【】

首先说明翻译问题,在动物福利研究中有两个词汇:stress和distress,很难用中文准确翻译。Stress在定义上是中性的(或者说是包含两面的),“中彩票”和“被人打”都会带来stress。Distress是负面且过度的stress。

中文语境下,有人将stress翻译为“压力”,有人翻译为应激,但应激和压力在中文中一般都是负面语义;distress也被翻译为压力,无法与其区分。(其实英文文献中也有人将stress用作单纯的负面意思,与distress混用了。)

在此我个人(擅自)把stress定义为中性的“负荷”。视语境不同,对于严格负面的distress,我将distress状态和造成distress的因素翻译为(负面)压力,将严重distress导致的后果翻译为应激。

如果有更好的定义/翻译请联系作者。

次级引文,引自(Torrini, 2021 ![]() )III :(McEwen, 2017

)III :(McEwen, 2017 ![]() )IV ,

(McEwen, 2011

)IV ,

(McEwen, 2011 ![]() )IV ,

(Guidi, 2020

)IV ,

(Guidi, 2020 ![]() )IV

)IV

负荷(stress)是动物对偏离基线状态的身体和生理响应。导致状态偏离基线的因素可能是好的(兴奋的),也可能是坏的(恐惧的、危险的、紧张的)。只要它偏离正常值,有扰动,就是负荷。

负荷从来源上可分为三类(Warwick, 2020 ![]()

![]() )IV :

)IV :

- 环境负荷:如捕食者、不适宜的温湿度等

- 内在负荷:如疾病、无法休息、情绪等

- 认知负荷:如解决问题时的障碍

负荷不全是坏的,完全缺乏负荷的动物无法学习、无法成长、也无法进化(Torrini, 2021 ![]() )III 。仅当负荷超出限度、持续过长时间或频繁重复时才会造成负面影响(Warwick, 2020

)III 。仅当负荷超出限度、持续过长时间或频繁重复时才会造成负面影响(Warwick, 2020 ![]()

![]() )IV 。

)IV 。

在较旧的文献中,负荷被分为正负两面:不带来负面效果的负荷称eustress;不好的、超过承受限度的负荷称distress(Reinhardt, 2006 ![]() )III 。

)III 。

在新的(>2015)文献中,通常将负荷分为“Good”(好的),“Tolarable”(可忍受的)和“toxic”(有害的)三个等级,也被称为绿区、黄区、红区负荷(Torrini, 2021 ![]() )III :

)III :

绿区负荷即旧有文献中的eustress,是好的负荷,指的是当前任务或环境有一定的挑战性、需要一定的努力,这种挑战性甚至可能对动物个体是令人兴奋的;同时,挑战的强度又没有高到造成压力。绿区负荷不意味着没有难度,它是在主观掌控范围内的难度。

完全没有负荷并不是圈养动物的最佳状态,完全缺乏负荷的动物无法学习、成长、进步。绿区负荷能使得动物兴奋、激动、遇到有挑战性的情况,或是积极努力的主观追去一个目标,对个体有好处,可以促进学习、成长,可以帮助个体建立自信(Torrini, 2021 ![]() )III ,(Sinclair, 2021

)III ,(Sinclair, 2021 ![]()

![]()

![]() )。

)。

增加觅食难度的行为丰容就是一个例子。对蛇来说,如果喂食时不是直接拿镊子把老鼠放到嘴边,而是通过在栖地里拖动老鼠形成气味踪迹、然后让蛇在栖地里觅食,就增加了达成觅食目标的负荷,但这种负荷是好的负荷,这可以增强蛇的认知能力、也可以增加找到食物时的心理奖励程度。有些负荷不只是福利要求,对诱导某些自然行为还是必须的,例如求偶行为中的追逐过程。(Sinclair, 2021 ![]()

![]()

![]() )

)

黄区负荷被称为“可承受负荷”,说明它已经产生了超出正常水平的负荷,已经形成了压力,但是这种体验是可以承受的。个体经受有限时间的黄区负荷后可以回归正常、并且没有任何持久的影响。

负荷的分区不以负荷的客观难度区分,而是以个体感受区分。即使负荷的来源和种类不变,负荷的强度过高、时间过长可能让好的负荷转变为坏的压力(Sinclair, 2021 ![]()

![]()

![]() )。可以承受是黄区负荷的重要标准。同样的负荷对不同的个体有不同分区(Torrini, 2021

)。可以承受是黄区负荷的重要标准。同样的负荷对不同的个体有不同分区(Torrini, 2021 ![]() )III 。

)III 。

有限度的黄区负荷可以对个体有好处,可以促进学习、成长,可以帮助个体学习如何处理负面因素。

红区负荷指有害负荷,是个体无法依靠自身力量克服的挑战和压力。个体无法解决相应问题、无法令相应刺激停止、无法从负面环境逃离、无法承受相应负荷。经受过红区负荷的动物可以从压力事件中部分恢复,但长期(甚至永远)也无法恢复到接受刺激之前的状态,因此称为有害负荷。

个体无法承受是红区负荷的重要标准。

红区负荷总是对动物有害。遭受红区压力后可能的长期负面变化有紧张、焦虑,更难承受压力,攻击性增强,活动减少/嗜睡、逃跑/回避行为增加、食欲减退、蜕皮障碍、躲避行为增加,不愿意有视觉暴露、防御性行为增加、刻板行为、Shutdown(关机了,类似抑郁状态等无法支持日常行为的状态);还可能诱发生理疾病,轻的诸如拒食、蜕皮障碍,严重的可能影响免疫、诱发多种疾病、乃至死亡。

在蛇的即时行为判读一章将详细讨论如何从蛇的行为判断蛇的负荷状态。

负荷可以敏感的反馈在生化指标上,可能导致激素、免疫和能量系统的明显波动,监测这些生化指标的波动可以探究动物的负荷状态(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV 。当负面负荷严重到会导致精神或身体伤害的时候,就变成了压力(distress),动物福利就受到了损害,所以研究压力非常重要(Mader, 2019

)IV 。当负面负荷严重到会导致精神或身体伤害的时候,就变成了压力(distress),动物福利就受到了损害,所以研究压力非常重要(Mader, 2019 ![]() )IV 。

)IV 。

急性负荷指的是对即刻发生的威胁做出的响应。这样的威胁可能是真实的(例如对人的接近感到紧张)、也可能是动物想象出来的(例如看到自己的倒影)。急性负荷一旦撤除,动物的生理和行为变化也就恢复受压之前的状态。

慢性(长期)压力是当因素延长、且动物无法自行选择或解决负面负荷因素所致的。长期压力可能造成免疫缺陷状态、行为异常、和活跃度缺乏。

了解压力的生理学过程很有必要,因为:

- 压力会导致许多系统性问题。每个个体首先暴露出来的问题可能不同。承受慢性压力的个体会容易患病,饲主对症治疗、不纠正压力因素,就容易出现“按下葫芦起了瓢”的状态,身体各个系统反复得病。因此需要整体了解压力对各系统的影响

- 阅读与压力相关的文献时会使用相关的血液指标作为客观衡量压力水平的指标。这就要求对各指标的生理学意义有一定理解,选错指标将导致文章结论完全无用(并且导致严重误导)。

下面的病理生理学讨论以人的生理学为基础(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV ,辅以部分针对爬宠或蛇的描述。但其很多生化过程对爬行动物和人之间有保守性,值得作为旁证。我会明确指出相应结论是对什么物种得出来的,也会尽量逐步替换为针对爬行动物的研究。

)IV ,辅以部分针对爬宠或蛇的描述。但其很多生化过程对爬行动物和人之间有保守性,值得作为旁证。我会明确指出相应结论是对什么物种得出来的,也会尽量逐步替换为针对爬行动物的研究。

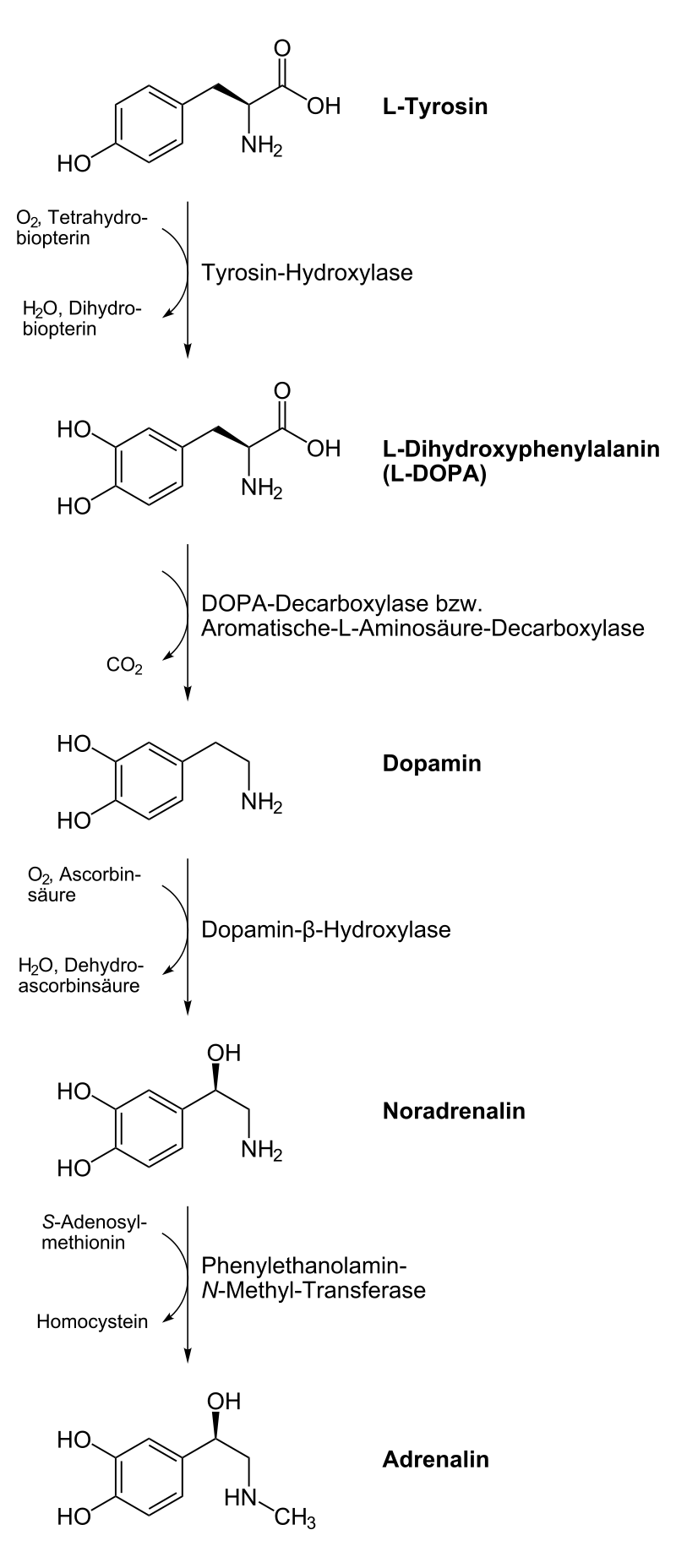

动物遭遇压力时,自主神经系统会在短时间内触发紧张状态,导致许多短效的生化和身体组织的响应,引发身体的“反击-逃跑反应”(fight or flight response)(Mader, 2019 ![]() )IV 。该反应会导致在几秒钟内释放多种结构相近的邻苯二酚的胺类衍生物(又称儿茶酚胺)并快速代谢,下图是这几种儿茶酚胺的化学结构和生化合成途径。对人来说主要包括肾上腺素(由肾上腺髓质释放)、去甲肾上腺素(由交感神经系统神经元释放)和多巴胺(由多巴胺神经元释放)

(曹霞, 2019

)IV 。该反应会导致在几秒钟内释放多种结构相近的邻苯二酚的胺类衍生物(又称儿茶酚胺)并快速代谢,下图是这几种儿茶酚胺的化学结构和生化合成途径。对人来说主要包括肾上腺素(由肾上腺髓质释放)、去甲肾上腺素(由交感神经系统神经元释放)和多巴胺(由多巴胺神经元释放)

(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV

:

)IV

:

儿茶酚胺的释放会导致一系列非常明显的生理变化(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV

:

)IV

:

- 【心脏】心率加快、心收缩力加强、外周总阻力增加,这有利于提高心脏每搏和每分钟输出量,提高血压。不过心率的影响因素多,用于爬行动物的压力衡量效果不好。(Langkilde, 2006

)IV

)IV - 【血管】血液的重分布:交感-肾上腺髓质系统兴奋时,皮肤、腹腔内脏;肾等的血管收缩,脑血管口径无明显变化,冠状血管反而扩张,骨骼肌的血管也扩张,从而保证了心、脑和骨骼肌的血液供应,这对于调节和维持各器官的功能,保证骨骼肌在应付紧急情况时的加强活动,有很重要的意义。

- 【呼吸】支气管舒张:有利于改善肺泡通气,向血液提供更多的氧。

- 【代谢】身体代谢模式转为分解代谢状态(相对于合成代谢),包括:

- 促进糖原分解,升高血糖,保证了应激时的机体能量需求。(因此血糖变化是一种压力应激指标)

- 促进脂肪分解,使血浆中游离脂肪酸增加,保证了应激时的机体能量需求。

- 【内分泌】儿茶酚胺对许多激素的分泌有促进作用,对人来说,包括下列激素:

- 肾上腺皮质激素

- 胰高血糖素

- 胰岛素

- 生长素

- 甲状腺素

- 甲状旁腺素

- 降钙素

- 肾素

- 促红细胞生成素

- 胃泌素

上面的交感神经-肾上腺髓质反应是瞬间反应,快速发生、快速消失(作用时间长了会死),在它之后,肾上腺糖皮质激素反应会作为中长期压力反应取而代之,其发生和代谢时间在几十分钟到几小时的量级。(Langkilde, 2006 ![]() )IV

)IV

对人来说,应激发生后,通过下丘脑-垂体前叶-肾上腺皮质相互作用的调控,下丘脑分泌的促-肾上腺皮质激素-释放因子。通过垂体门脉循环进入垂体前叶,刺激肾上腺皮质激素的释放,后者作用于肾上腺皮质,促进皮质醇的分泌(对人和其他哺乳动物来说,血浆皮质醇浓度是表征应激反应的重要生化指标,含量可高达正常的3~5倍),皮质醇分泌后负反馈调节抑制促肾上腺皮质激素释放因子和肾上腺皮质激素的释放。(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV

)IV

这一过程中的指令长下丘脑受大脑各部的控制,包括:内环境强烈变化(如愤怒、恐惧、忧虑)即由边缘系统杏仁核的纤维调节情绪应缴反应、会由此通道显著地增加肾上腺皮质激素分泌;而外环境强烈刺激(创伤、剧烈温度变化)可通过外周感受器传入冲动,引起脑干网状结构的上行激动系统的兴奋,从而引起下丘脑的兴奋,激发肾上腺皮质激素的释放。(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV

)IV

但要注意爬行动物与哺乳动物不同,爬行动物应激分泌的糖皮质激素是皮质酮。有的文章会给爬行动物施加压力因素后测量(皮质醇?)【】【一个Youtube频道提到的错误文章,但是没找到】【】的浓度,发现压力因素没有导致皮质醇的升高,错误的未发现显著性差异。这种研究不但因为选错了特征指标而毫无意义,其错误结论还被多次引用,以讹传讹,导致了长时间的误导。

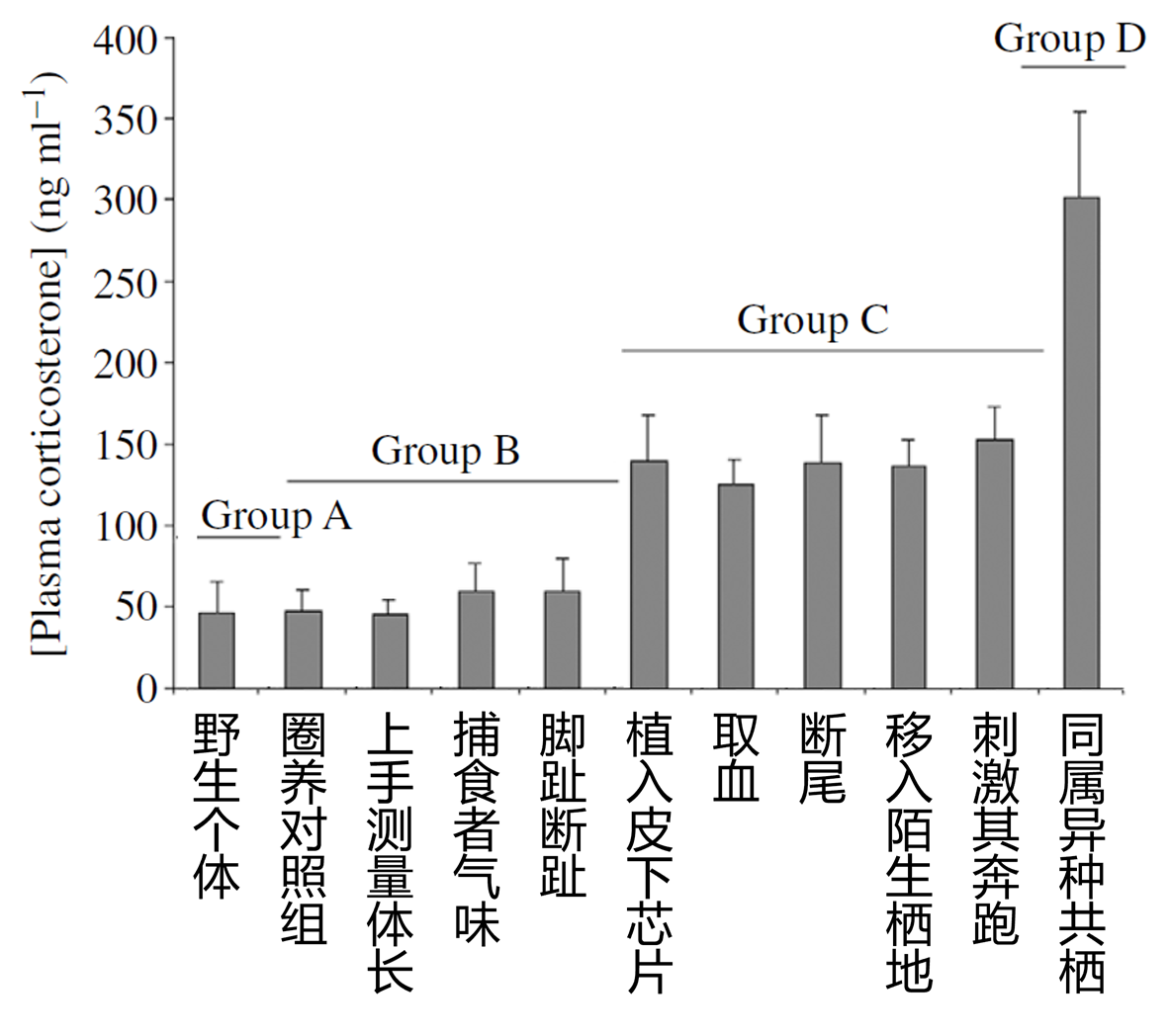

Elsey等人研究发现不合理共栖关系中的弱势短吻鳄个体有显著升高的皮质酮水平(Elsey, 1990 ![]() )IV 。Langkilde等人研究了不同压力因素对黄腹蜓蜥(Eulamprus heatwolei)血中皮质酮的影响(如下图)。

)IV 。Langkilde等人研究了不同压力因素对黄腹蜓蜥(Eulamprus heatwolei)血中皮质酮的影响(如下图)。

糖皮质激素分泌增多是应激最重要的一个反应,对机体的抗有害剌激起着极为重要的作用。动物实验表明,去除肾上腺后,动物可以在适宜条件下生存,但如受到强烈剌激,则容易衰竭、死亡。如给摘除肾上腺的动物注射糖皮质激素,则可使动物恢复抗损害的能力。大量的临床观察也证明,肾上腺皮质功能的过低病人,对应激原的抵抗力明显降低。应激时糖皮质素分泌增高,提高机体对剌激的抵抗力的机制目前还不完全清楚,对人来说,已经知道的有以下四方面(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV :

)IV :

-

糖皮质激素有促进蛋白质分解和糖异生作用,从而可以补充肝糖原的储备;糖皮质素还能抑制组织对葡萄糖的利用,从而提高血糖水平。

-

糖皮质激素可提高心血管对儿茶酚胺的敏感性。肾上腺皮质功能不足时,血管平滑肌对去甲肾上腺素变得极不敏感,因而易发生血压下降,循环衰竭。

-

药理浓度的糖皮质激素具有稳定溶酶体膜,防止或减少溶酶本酶外漏的作用。由此可避免或减轻水解酶对细胞及其它方面的损害。但应激时糖皮质激素浓度是否有此作用,尚待有探讨。

-

抑制化学介质的生成、释放和激活。生理浓度的糖皮质激素对许多化学介质的生成、释放和激活具有抑制作用。,例如,前列腺素(PGs)、白三烯(LTs)、血栓素(Tx)、缓激肽、5-羟色胺、纤溶酶原激活物、胶原酶和淋巴因子等。糖皮质素与细胞糖皮质素受体结合后,能诱导巨皮质素蛋白(macrocortin)或脂调蛋白(lipomodulin),进而抑制磷脂酶A2活性的作用,因此可以减少花生四烯酸的释放,从而减少了PGs、LTs和Tx的生成。由于应激时这些化学介质的生成过多,而糖皮质素则可以抑制这些介质的产生,因而可以抑制炎症、变态反应。

但是,应激导致的糖皮质激素释放仅在短期作用中对动物生存有利,长期来看对动物身体极为不利。应当减少或避免应激对动物的影响。后续章节会讲到压力造成的负面印象。

目前爬行动物的皮质酮的测量依赖抽血,因为抽血本身就是很大的压力因素,所以需要警惕抽血操作对结果的影响。(Langkilde, 2006 ![]() )IV 。有一些非侵入性的方法,但大都是哺乳动物,在爬行动物中很少使用(Whittaker, 2019

)IV 。有一些非侵入性的方法,但大都是哺乳动物,在爬行动物中很少使用(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV 。

)IV 。

皮质酮的基线水平受到动物地理区域、环境温度和体温、性别的影响,比较结果时需要注意基线变化。

(曹霞, 2019 ![]()

![]() )IV

)IV

应激时物质代谢发生相应变化,总的特点是分解增加、合成减少。压力下以分解为主的代谢模式是机体应付“紧急情况”而提供足够的能量。但如持续时间长,则会因消耗过多而致消瘦和体重减轻。蛋白的负氮平衡还可使病人发生贫血、创面愈合迟缓和抵抗力降低等不良后果。

动物受到慢性压力时,我们经常看到极度消瘦、免疫力下降、创面迟迟不愈的情况。例如不合理共栖关系中的弱势个体、或者动物园中被游客过分关注(甚至被游客反复投石块)的个体经常有这些问题。这不光是食物竞争不吃饭导致的,与压力导致的代谢变化有很大关系。

下图使两只雌性豹纹守宫共栖导致的弱势个体极度消瘦(u/are-pea, 2020 ![]() )I :

)I :

下图为厦门中非世野动物园的鳄鱼小河,其因园方极差的饲养条件和游客投石块等行为而遭受长期压力,最终导致死亡的极度消瘦、创面不愈、免疫力下降、肝肾消化问题可能与压力有关(爬行天下, 2023 ![]() )I :

)I :

压力作用下分解代谢增加表现有以下几方面:

【超高能量代谢率】严重应激时,代谢率升高十分显着。例如对人来说,一个大面积烧伤病人,对能量需要可高达5000千卡/天(正常成年人在安静条件下为2000千卡/天)相当于重力劳动时的代谢率。机体处于分解代谢大于合成代谢状态,造成物质代谢的负平衡,因而患者出现消瘦、衰弱、抵抗力下降等。超高代谢主要与儿茶酚胺分泌量的增加密切相关。

【高血糖】应激时的茶酚胺胰高血糖素、生长激素、肾上腺糖皮质激素等促进糖原分解,会导致人高血糖,称为应激性高血糖或应激性糖尿。在人的严重创伤和烧伤时,这些变化可持续数周,称为创伤性糖尿病。在爬行动物中,也有类似现象,例如下面的文献中作者用血糖作为普通束带蛇压力的血生化指证。

【】【高血糖表明应激的文献】【】 【46. Gangloff, E.J.; Sparkman, A.M.; Holden, K.G.; Corwin, C.J.; Topf, M.; Bronikowski, A.M. Geographicvariation and within-individual correlations of physiological stress markers in a widespread reptile, the common garter snake (thamnophis sirtalis). Comp. Biochem. Physiol. A. Mol Integr. Physiol. 2017, 205, 68–76.[CrossRef]】 【47. Silvestre, A.M. How to assess stress in reptiles. J. Exot. Pet Med. 2014, 23, 240–243. [CrossRef]】

【脂肪分解代谢增加】应激时由于肾上腺素、去甲肾上腺素、胰高血糖素等脂解激素增多,脂肪的动员和分解加强,因而血中游离脂肪酸和酮体有不同程度的增加。同时组织对脂肪酸的利用增加。例如人在严重创伤后,机体所消耗的能量有75~95%来自脂肪的氧化。

【蛋白质分解代谢增加】应激时,蛋白质分解加强,尿氮排出量增加,出现负氮平衡。严重应激时,负氮平衡可持续较久。应激病人的蛋白质代谢既有破坏和分解的加强,也有合成的减弱。

对人来说,交感神经-肾上腺髓质系统会引起的心率加快、心收缩力加强、外周总阻力增高以及血液的重分布等变化,有利于提高心输出量、提高血压、保证心、脑和骨骼肌的血液供应,实现防御代偿意义。但同时也有使皮肤、腹腔内脏和肾缺血缺氧、心肌耗氧量增多,应激原的作用特别强烈和/或持久时还可引起休克。

应激可导致心律失常,这可能与交感神经兴奋时心肌细胞的钙内流增加有关。因为细胞内钙离子浓度升高可使心肌细胞膜电位负值变小,钠离子快通道失活。此时,心肌的去极化只好依赖于钙离子慢通道,其结果是使快反应细胞变成慢反应心肌细胞,不应期相应延长。传导延缓。因此容易产生兴奋的折返而发生心律失常。

应激也可引起心肌坏死,其机制可能是:

- 交感神经兴奋和儿茶酚胺增多使心肌耗氧量增加,使心肌相对缺血;

- 应激时醛固酮分泌增多,钾的排出增多可引起心肌细胞内缺钾,从而促使心肌细胞坏死;

- 应激时心肌小血管内可有血小板聚集物出现,从而可以阻塞血管。血小板聚集物的出现与儿茶酚胺的作用有关。

对人来说,应激可引起消化道溃疡,称为应激性溃疡。烧伤、严重创伤病人的应激性溃疡的发生率高达80~100%。

应激性溃疡是一种急性溃疡,在严重的应激原作用以后数小时内就出现,是由于对胃或十二指肠粘膜的“损害性因素”胜过了,“保护性因素”的结果。临床上可导致消化道出血,表现为便血、呕血。其可能的生理学机制有:

- 【粘膜缺血】应激时交感神经-肾上腺髓质系统兴奋,消化道粘膜小血管收缩,血流减少,粘膜缺血缺氧。

- 【蛋白分解代谢】胃上皮细胞更新减慢。胃粘膜抵抗力降低,已经发生的缺损也不易修复。

- 【前列腺素合成抑制】前列腺素有保护胃粘膜上皮细胞的作用,平时胃粘膜上皮细胞不断地合成和释放前列腺素。应激时前列腺素合成被抑制。

对人来说,应激导致暂时性高凝状态,作为出血的应急机制。外伤后数小时内,病人凝血时间和血凝块溶解时间都缩短,因此可见创伤病人发生弥散性血管内凝血。血高凝状态和纤溶活性升高的机制有以下三方面:

- 儿茶酚胺增加血小板聚集性。

- 应激时血浆中凝血因子Ⅷ、纤维蛋白原和血小板增多。

- 儿茶酚胺增加刺激纤溶酶原激活物增多,纤溶系统活性升高。

对人来说,应激时,尿少、尿比重升高、水钠排出减少。这些变化的机制有以下三方面。

- 应激时交感神经兴奋,肾素-血管紧张素系统增强,肾入球小动脉明显收缩,肾血流量减少,肾小球滤过率减少。

- 应激时醛固酮分泌增多,肾小管水钠重吸收增加,钠水排出减少,尿钠浓度降低。

- 应激时抗利尿激素分泌增加,从而使肾远曲小管和集合管对水的通透性增高,水的重吸收增加,故尿量少而比重升高。

肾泌尿功能变化的防御意义在于减少水钠的排出,有利于维持循环血量。但肾缺血所致是肾泌尿功能障碍,却可导致内环境的紊乱。泌尿机能的这些变化如果不及时抢救将发展成为急性肾小管坏死。

糖皮质激素是很强的免疫抑制剂,导致免疫减弱。可抑制巨噬细胞对抗原的吞噬和处理,阻碍淋巴细胞DNA合成及有丝分裂,破坏淋巴细胞,使外周淋巴细胞数减少,并损伤浆细胞,从而抑制细胞免疫反应和体液免疫反应。

糖皮质激素还能抑制炎症反应,例如可抑制毛细血管壁的通透性升高、抑制胶原纤维和毛细血管的增生、抑制中性粒细胞向炎症灶游出。

免疫力下降、乃至免疫系统的崩溃是长期压力的重要不良后果。有些爬行动物受到长期压力后会极易发生寄生虫和细菌感染,或者导致之前长期处于无症状携带状态的个体突然转为有症状感染状态(Mader, 2019 ![]() )IV 。

)IV 。

隐孢子虫是传染性极强的爬行动物寄生虫病,对玉米蛇不可治愈、终身携带,有症状的隐孢子虫感染常可致死。有一案例是某饲主的爬房大部分蛇都是隐孢子虫的无症状或轻症感染者,而该饲主将病蛇售卖给他人后(注意这行为极其缺德),接盘侠的其他蛇感染隐孢子虫后却大量死亡。这其中免疫力的差异可能就与慢性压力状态有关。【】【这是Animals at home podcast的一集说的,证据级别I】【】。另有文献报道圈养压力造成了一个蜥蜴群体从(无症状的)沙门氏菌携带者变成了沙门氏菌病(Kalvig, 1991 ![]()

![]() )IV 。有人发现蛇的不良饲养条件与病毒感染比例之间有明显相关性(Pees, 2010

)IV 。有人发现蛇的不良饲养条件与病毒感染比例之间有明显相关性(Pees, 2010 ![]() )IV 。

)IV 。

在爬行动物疾病的治疗中,必须考虑是否有带来疾病的深层压力因素,否则治标不治本,会出现按下“葫芦浮起瓢”式的治病过程,病情反复,甚至反复出现各种看似没有关联的疾病(Mader, 2019 ![]() )IV 。

)IV 。

压力将导致排卵、受精、产卵(卡蛋)等困难。(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV (该文的 Ref21,冬青翻译“研究还发现压力会导致爬行动物产卵困难(egg binding,俗称“卡蛋”),是怀卵蜥蜴的常见问题”)

)IV (该文的 Ref21,冬青翻译“研究还发现压力会导致爬行动物产卵困难(egg binding,俗称“卡蛋”),是怀卵蜥蜴的常见问题”)

抓取动物、采血行为本身就会造成压力,所以用血生化指标考察压力时应该排除采样的影响。一个重要的策略是必须采的够快。

Gangloff发现对于普通束带蛇只要在10分钟内完成采血,皮质酮就不受影响(Gangloff, 2017 ![]() )IV 。Langkilde等人发现压力因素发生后5分钟内黄腹蜓蜥(Eulamprus heatwolei)血中皮质酮指标没有明显变化,30分钟后的取样有变化(Langkilde, 2006

)IV 。Langkilde等人发现压力因素发生后5分钟内黄腹蜓蜥(Eulamprus heatwolei)血中皮质酮指标没有明显变化,30分钟后的取样有变化(Langkilde, 2006 ![]()

![]() )IV 。

)IV 。

将在蛇的行为学一章与正常行为对比讨论。

压力源可以分为生理和心理两类。生理压力直接影响动物生理健康,心理压力短期内不影响动物生理,但长期的心理压力可能诱发生理问题(Mader, 2019 ![]() )IV :

)IV :

- 生理因素:

- 不恰当的温湿度和光照时间

- 饥、渴、脱水和营养不良

- 缺氧

- 疾病和外伤

- 繁殖行为(包括产卵和繁殖期雄性间斗争)

- 心理因素

- 不合理共栖关系、社群地位竞争、栖息地竞争

- 栖地过于拥挤

- 圈养行为本身

- 移入新的圈养环境

- 人-爬宠的互动,家中其他宠物(如猫、狗、鸟)和爬宠的互动

- 缺乏视觉隔障

T. Langkilde等人对不同压力因素对warm-temperate water-skink (Eulamprus heatwolei)血中皮质酮(corticosterone)的影响做了测试,对下列压力因素给出了客观分区。(Langkilde, 2006 ![]() )IV 其结果与人们想象中不同。例如更换到新的栖地是在压力大小排名中十分靠前,甚至与断尾和抽血较为接近。这不但提示我们需要重视特定行为带来的压力,还提醒我们用主观感受衡量压力水平的方法是很不靠谱的。

)IV 其结果与人们想象中不同。例如更换到新的栖地是在压力大小排名中十分靠前,甚至与断尾和抽血较为接近。这不但提示我们需要重视特定行为带来的压力,还提醒我们用主观感受衡量压力水平的方法是很不靠谱的。

人的上手是圈养蛇的一个重要压力因素。在野外,被比自己更大型动物进行肢体运动限制通常意味着被捕食,所以蛇必然默认将一个巨大两脚裸猿把自己拿起来视为压力。经生化测量,即使对一些已经适应了上手的动物,上手也会导致圈养动物体内的皮质酮和肾上腺儿茶酚胺的增加。

注意如果你家有猫狗、鸟类等其他动物,这些动物对蛇类的注视也可能导致严重的压力。蛇类不能理解透明物体的存在,因而蛇在被这些动物长期注视时,会一直处于被捕食的警戒状态,可能造成严重的压力问题。

有人发视频说“你看我家蛇和我家猫在对视,多好玩啊”,这一点都不好玩,蛇要被吓死了。(下方视频请静音观看)下方视频是一位up主有人用鸟“逗”蛇,可以看到蛇的典型严重应激动作(即红区动作,会在蛇的即时行为判读一章讨论)。

栖地的常规清理也可能造成压力。报纸、尿垫垫材需要经常更换,有研究表明蛇会在垫材上释放信息素,以通过化学信息标记自己领地,也有实验表明清理圈养红背蝾螈的粪便会影响其繁育。而如果使用更自然的土质垫材,每次清理粪便只需将局部铲去,其余部分的化学信息没有被去除,可以保留很长时间,减少了蛇丢失生化标记的压力,尤其是建立了bioactive系统的栖地可能一年半载都不需要更换垫材,在这一点上就更有优势。

心理压力可能由不恰当的共栖关系导致。如果把不适宜共栖的两个个体关在环境不够大、不够复杂的一个栖地中,会形成主导-从俯关系,从俯个体无法使自己远离主导个体(即此时的压力因素),导致长期压力。

下图中的栖地里只有一个好的晒点、且过于狭小空旷。导致共栖动物缺乏个人空间和个人晒点,使得动物之间争抢舒适区域,造成长期压力。

许多人在共栖爬行动物时会发现多只动物挤在一个栖地中互相倚靠/拥抱的行为(如下图),于是按照人类行为对其进行解释认为它俩关系很好。但这其实是错误的拟人化解释。当栖地不够复杂时,可能一共只有有限的几个躲避地点,这些躲避地点的温度、湿度、视觉隔障等情况各不相同,因而可能只有其中一个是最为合适的。所以共栖蛇类的拥抱行为其实是在争抢最合适的躲避地点或晒点,挤在一起这个行为本身就会造成压力。

如果你的栖地足够大,像是动物园那种好几米宽的栖地、且环境足够复杂,那可以安全的共栖,但这对一般人来说做不到。

相同的环境可能在不同个体中导致不同的压力相应。人们也观察到通过(主动或被动的)选育,多代圈养个体比野生个体更能适应圈养压力(因为不适应者的基因未能得到保留)。

这是野苗很难养大的原因之一。野蛇便宜,但不要买。不要听信野蛇卖家所谓“中国人要养中国蛇”的说法,放弃繁育成熟的宠物种。同时注意,中国所有的本土野生蛇类都是三有起步的保护动物,养野蛇有严重法律风险。

即使动物的生理需求被满足了,圈养仍然可能导致压力。圈养条件影响了逃避、觅食、求偶等活动,所以即使圈养条件合格,圈养本身可能就是压力来源,尤其是对未经选育、从小也未适应圈养环境的蛇。

英国动物福利领域有一个著名的原则是“福利五要素”。起初叫“五个避免”(Five Freedoms)原则,从名字上就能看出它只注重了避免负面因素,Mellor等人在2015年补充了这一原则,加入正面福利因素,目前称为“五个提供”(Five Provisions),内容如下:

- 【水和营养】避免饥渴和营养不良,提供干净的水和食物以保持完全的健康和活力。

- 【环境】避免不适和过分暴露,提供包括躲避区、阴影区、休息区、居所、新鲜空气在内的适当环境。

- 【健康】提供疾病预防和及时的疾病诊断、治疗,避免疼痛、受伤和疾病,保证动物具有正常的肌肉、身体形态和心肺功能,减少动物发生呼吸困难、恶心、呕吐或其他症状,使动物具有活力和协调的运动机能。

- 【恰当行为】减少行为上的不良限制和威胁,提供充足空间、恰当设施、恰当丰容,满足社群和陪伴需求(考察动物是否需要同种/异种陪伴,需要怎样的陪伴),促进动物表现出正面的物种特定行为(另译“表达天性”)。

- 【愉悦精神体验】提供安全、愉悦且适合相应物种的活动机会让动物有好的体验,使动物感到舒适、愉悦、自信、感兴趣、并可以自主选择适宜环境环境,避免恐惧和悲伤情绪。

其中前四个是身体、功能方面的考量,第五个精神层面的考量更多的是前四个方面取得进步导致的结果。

有大量文献讨论五要素福利说,比如:

(Mellor, 2015 ![]()

![]() )IV

)IV

(Mellor, 2019 ![]()

![]() )IV

)IV

(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV

)IV

(英国两爬协会, 2022 ![]()

![]()

![]() )V

)V

(英国福利法, 2006 ![]()

![]() )V

)V

具体到蛇,上面提到的“五个提供”模型所涉及的福利可能包括下列方面(由Whittaker为蓝蛇石龙子建立的方案(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV 和Sinclair为玉米蛇建立的方案(Sinclair, 2021

)IV 和Sinclair为玉米蛇建立的方案(Sinclair, 2021 ![]()

![]() ){3}结合起来重构得到):

){3}结合起来重构得到):

【水和营养】

- 食物:

- 动物体态良好

- 存在但不过度的觅食行为

- 正常的进食行为(无过分饥饿导致的疯狂进食,正常喂食时不拒食)

- 正确的食谱构成:营养构成合理,饮食多样化,如喂食多种解冻后的冻鼠、冻禽鸟。

- 丰富的喂食行为:喂食时可以拖拽食物以形成气味踪迹,令蛇主动追逐觅食,通过晃动捕食夹等方式促进蛇表现绞杀行为。蛇有袭巢(nest raiding)行为(见野外食物构成一节),即爬到鸟巢里等幼鸟孵化后捕食幼鸟。因此可以在高处放置一个鹌鹑蛋,促进蛇反复查看巢穴中是否有幼鸟,增加捕食乐趣。

- 水:

- 无脱水迹象

- 正常而放松的饮水行为

- 水源清洁、定期更换

- 饮水设施适合动物

- 多样化的供水方式(例如水碗、澡盆、模拟降雨)

【环境】

- 干净的居住场所

- 动物清洁,身上没有沾屎。身上沾屎既说明没有完全清理粪便,又说明环境不适宜或者动物不健康。一条健康的玉米蛇在适宜的环境下很爱干净,拉完屎都会翘着尾巴躲着走,仅是短时间内未清理粪便也不会沾屎。

- 栖地清洁,及时清除粪便。

- 空气新鲜,通风充足。避免空气污染物(常见的栖地污染源包括粪便、不适宜材料的挥发性有机物释放、雾化加湿系统错误水源的矿物微粒、垫材和植物释放的挥发性有机物)

- 适宜温度和光源

- 提供恰当光照,诱导正常的晒灯行为:提供恰当强度、恰当波长分布、恰当梯度的光照,关注晒灯的姿势、时间、昼夜节律。

- 正确的温度区间:包括冷区、热区、晒点温度。进一步包括提供阴影区、地下微环境等其他因素。没有因为过热或过冷导致的行为异常。

- 正确的栖地维护:及时检查灯具,及时更换UVB灯,充分的温控冗余,经常监测温控状态。

- 栖地活动性

- 充足的栖地大小。

- 充足的躲避和视觉隔障,避免过分暴露。

- 满足挖掘需求,有正常的挖掘行为。

- 满足攀爬需求,满足高处躲避需求。

- 保证动物安全,避免越狱。

【健康】

- 避免外伤

- 避免危险因素,如栖地中的尖锐物体。

- 避免刻板行为导致的吻部损伤。

- 避免因不合理垫材(如使用硬质底面+报纸垫材)导致的损伤

- 避免疾病

- 避免呼吸道感染

- 避免口腔疾病,如口腔炎

- 避免跳蚤、螨、肠道寄生虫病

- 避免代谢骨病

- 做好健康记录,见日常健康监测一章。做好特殊时期(喂食、蜕皮)的照顾,及时检查蛇蜕。

- 保证患病时的兽医支持,及时诊断治疗。

- 保证动物具有正常的肌肉、身体形态和心肺功能。

- 保证动物具有正常的免疫水平,避免影响免疫水平的因素(例如长期压力)。

- 使动物具有活力和协调的运动机能。

【恰当行为】

- 玉米蛇独居,没有共栖需求。保证没有错误共栖带来的压力。

- 可以通过气味丰容、气味踪迹诱导觅食行为。

- 避免严重刻板行为,见刻板行为一章。

- 避免严重应激行为,见蛇的即时行为判读一章。

- 提供恰当丰容,诱导丰富的正面物种特定行为和探索行为。

- 注意丰容的更新和改变,不因动物对环境的熟悉而失去丰容度。

- 正确的与蛇互动,包括减小上手压力,进行行为训练,使用基于自主选择的上手方法(choice-based handling)。

【愉悦精神体验】

(前四个是身体、功能方面的考量,【愉悦精神体验】更多的是前四个方面取得进步导致的结果。(Whittaker, 2019 ![]()

![]()

![]() )IV )

)IV )

- 提供安全、愉悦且适合相应物种的活动机会让动物有好的体验,使动物感到舒适、愉悦、自信、感兴趣。

- 使动物可以自主选择适宜环境环境,避免恐惧和悲伤情绪。