- 玉米蛇宠物饲养询证指南

- 说明

- 本指南建设原则

- 入手前需要什么

- 基本物种信息

- 解剖与生理

- 动物福利总论

- 蛇的行为学

- 爬行动物的认知能力

- 丰容

- 玉米蛇的自然生境

- 玉米蛇饲养的要素

- 空间需求

- 栖地布置总则

- 光照与加热

- 光照的测试

- 湿度

- 垫材

- 攀爬、遮挡与躲避

- 水

- 食物

- 共栖关系

- 蜕皮

- 特殊状态:冬眠和繁殖

- 互动与行为训练

- 运输

- 摄像头

- 伏地魔栖地

- 应急预案

- 蛇的医疗

- 信息来源

- 其他问题

- 词汇表

- 其他物种

【】【已下未看的巨著:Vertebrates Comparative Anatomy, Function, Evolution】【】

【】【已下未看,但是应该已经引了一部分?:(O'Malley, 2005 ![]() )IV 】【】

)IV 】【】

了解蛇的解剖结构很有益处,比如可以:

- 理解一些饲养方法背后的原理

- 比如知道蛇牙是倒钩,才能在被蛇咬的时候知道越往后拽越难撒嘴;

- 比如有人看到蛇蜕上眼睛那里是个洞还觉得很正常,但如果知道蛇的眼鳞也是一片鳞,才能认识到这是眼鳞卡皮;

- 比如知道蛇的声门在什么地方,才能在需要force feeding(强迫喂食)时避免用老鼠把蛇憋死。

- 帮助理解蛇的许多行为

- 容易识别异常状态和蛇病

- 看兽医的时候交流起来不至于懵逼。而且知道一定的解剖生理知识的时候,能抓住某些庸医的错误,此时应警觉该不该换医生,有很多异宠医生在异宠上的水平并不高,且“异宠”涵盖的物种范畴太广,其范围内部也是术业有专攻,治鸟治得好的医生治蛇可能很垃圾。

可能现在直接看解剖和生理觉得没用,但遇到问题时回来看有时会有突然理解的感觉。

下文将用这种格式体现相应知识的应用意义,除特意说明外,这种格式的部分为个人理解。证据等级标记为II。

本节大部分知识引自(Mader, 2019 ![]() )IV ,有许多视频引自(Lisa Yon, 2021

)IV ,有许多视频引自(Lisa Yon, 2021 ![]() )III 和(O'Malley, 2005

)III 和(O'Malley, 2005 ![]() )IV ,下方不再于每处重复引用这两个来源。

)IV ,下方不再于每处重复引用这两个来源。

本节尽可能采取与人体对比的方式介绍蛇的解剖,因此可能涉及部分人体解剖学。

本节将展示真实的动物解剖照片。请自行斟酌。

一些常用名词:

吻向、颅向(颅侧)、尾向(尾侧)、腹侧、背侧:用于描述解剖学位置。其实就是表述上下左右,但是人、蛇、蝙蝠常规体态不同,为了避免混淆,说“心脏在胃的颅侧”就与动物的姿势无关了。吻向和颅向其实是一个方向,只不过描述头内部的器官时(比如舌鞘和声门的位置关系)再用“颅侧”就不合理了。

肛吻长:肛门(泄殖孔)至吻部的长度。爬行动物的尾长经常有很大的个体差异和性别差异,有时尾巴会缺失、再生,因此衡量动物身长时用肛吻长更易统计。

众所周知,玉米蛇的身体结构如下(:

(不是

蛇在进化过程中专门为爬行、挖洞而优化,所以放弃了几乎所有外部器官,并且把身体拉长。因为身体细长,没法平行的装下对称的器官,所以左右全部错位并导致一侧器官退化。通常是右侧器官更靠近头,左侧器官较小。IV。

几张不同风格的蛇的解剖结构示意图:

(注意下图中的Coelomic fat pads被隐去了)

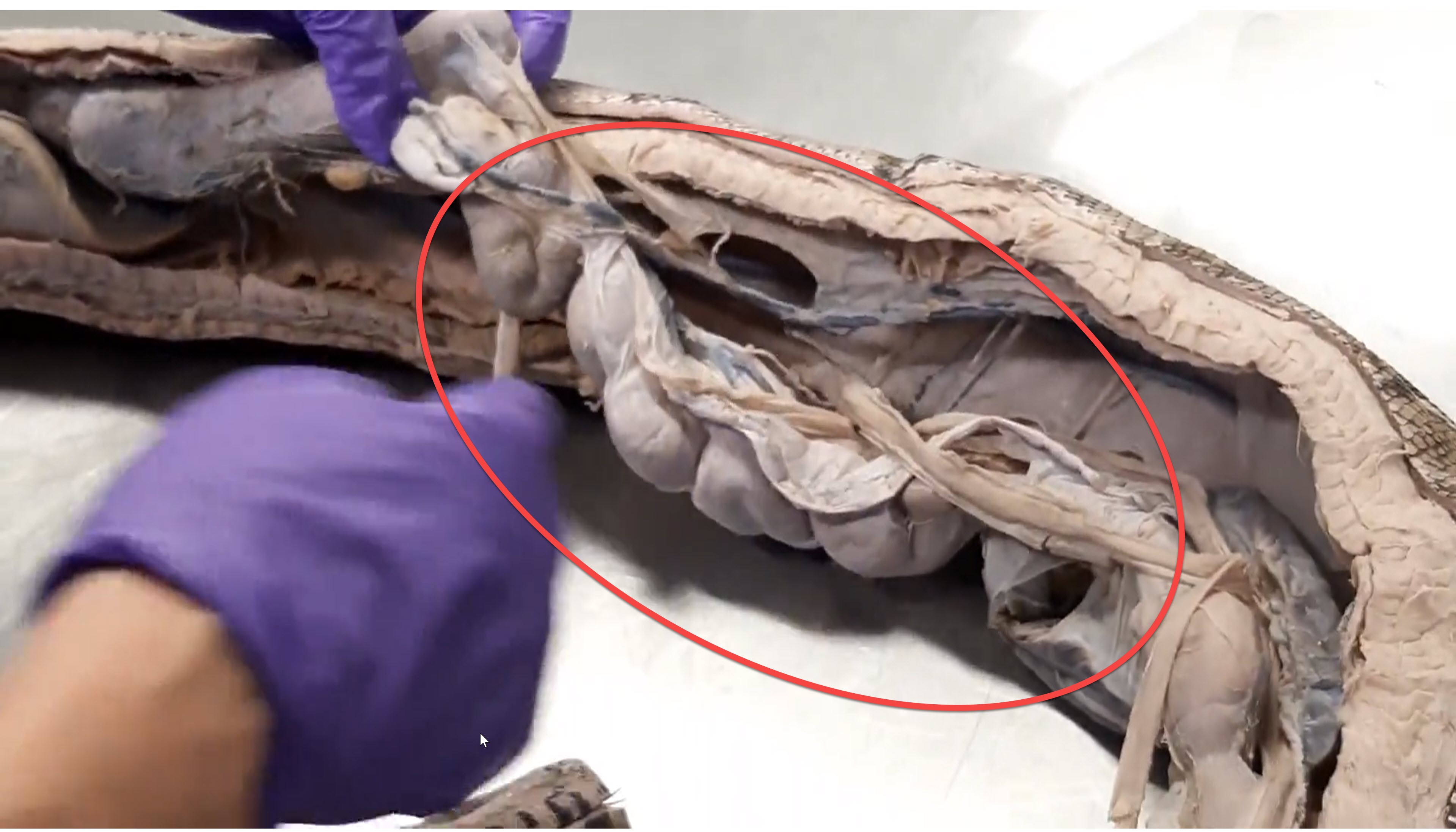

下方视频以一条蟒的尸体为例展示了蛇体内主要器官的大致分布:

下面展示玉米蛇的解剖实拍图。

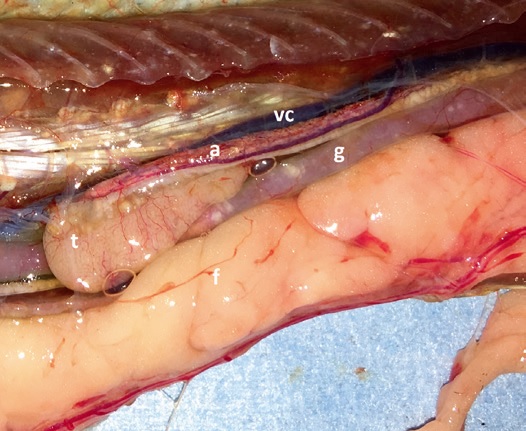

这是玉米蛇腹面中线切口的解剖图:

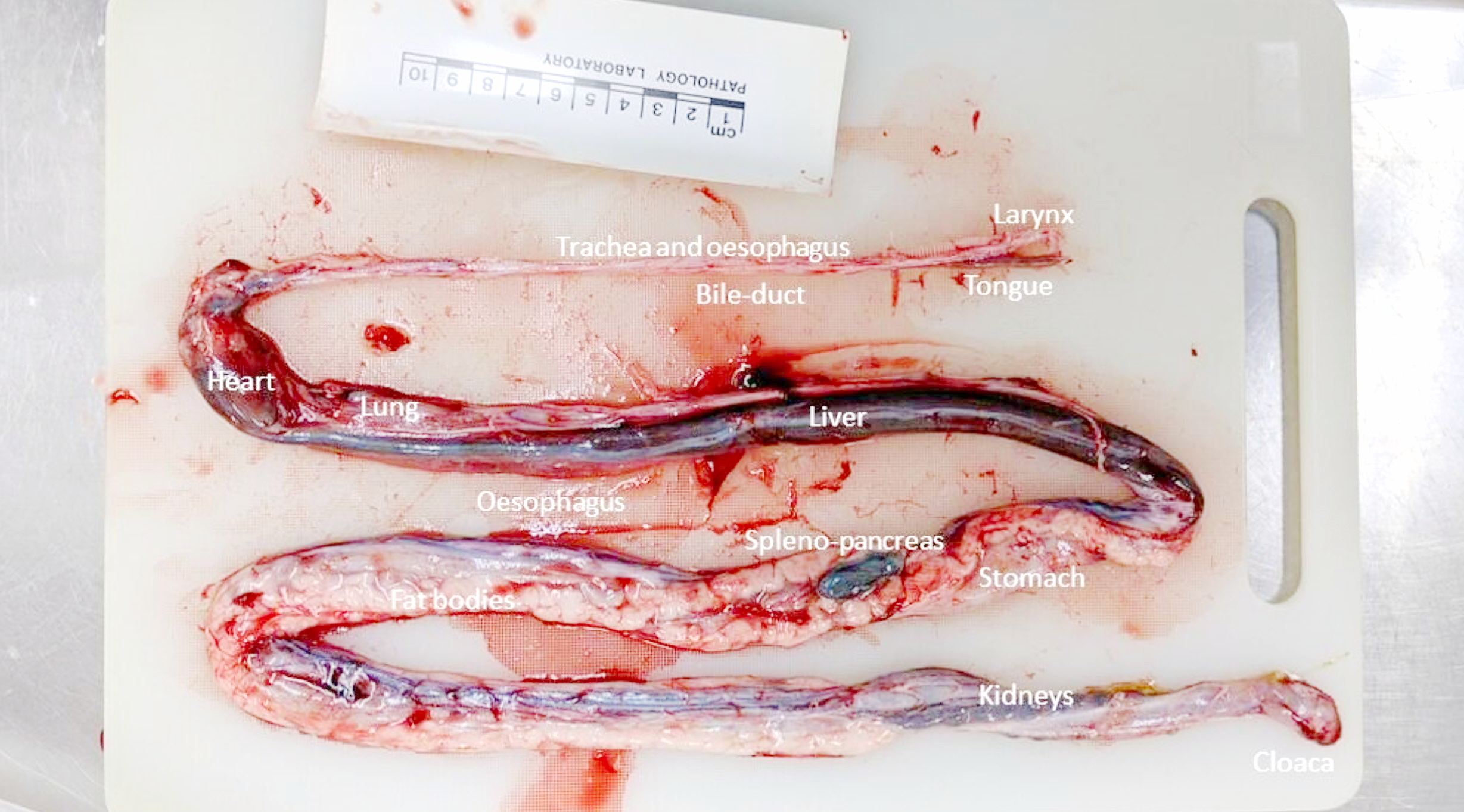

这是将玉米蛇的器官从体腔中取出后的解剖图,注意上面是颅侧,右上角是咽和舌:

这是将玉米蛇的各个器官分离后的解剖图:

很多人觉得蛇很滑腻,其实正相反,蛇的皮肤非常干燥,而且不滑。蛇鳞的进化本来就是通过角质化上皮细胞覆盖皮肤以减少水分蒸发,让蛇可以在脱离水的环境中生存(所以才能不像两栖动物非得守着个水坑)【】【Blibili皮肤的进化视频】【】。蛇的皮肤腺体很少(除泄殖腔中气味腺外)。IV

蛇皮干燥,没有油脂腺,所以蛇皮既不滑也不油,摸起来像上等的皮革包,手感好极了。

蛇虽然皮肤腺体很少,但是一些蛇的泄殖腔附近有气味腺(musk glands或scent glands),用来分泌求偶信息素。这些腺位于尾部基部,位于雄性的半阴茎上方,它们开口在泄殖孔的后缘。有的蛇(比如被称为臭蛇的王锦蛇和美国的束带蛇通过气味腺分泌恶臭物质作为防御,在受到威胁时紧急排到猎食者手上【】【Snake Discovery 图】【】,把人恶心走。不过玉米蛇没有这功能。IV

气味腺发炎是比较常见的泄殖腔疾病(见蛇的医疗-气味腺炎症章节)。IV

泄殖腔肿胀时知道气味腺炎症是可能原因

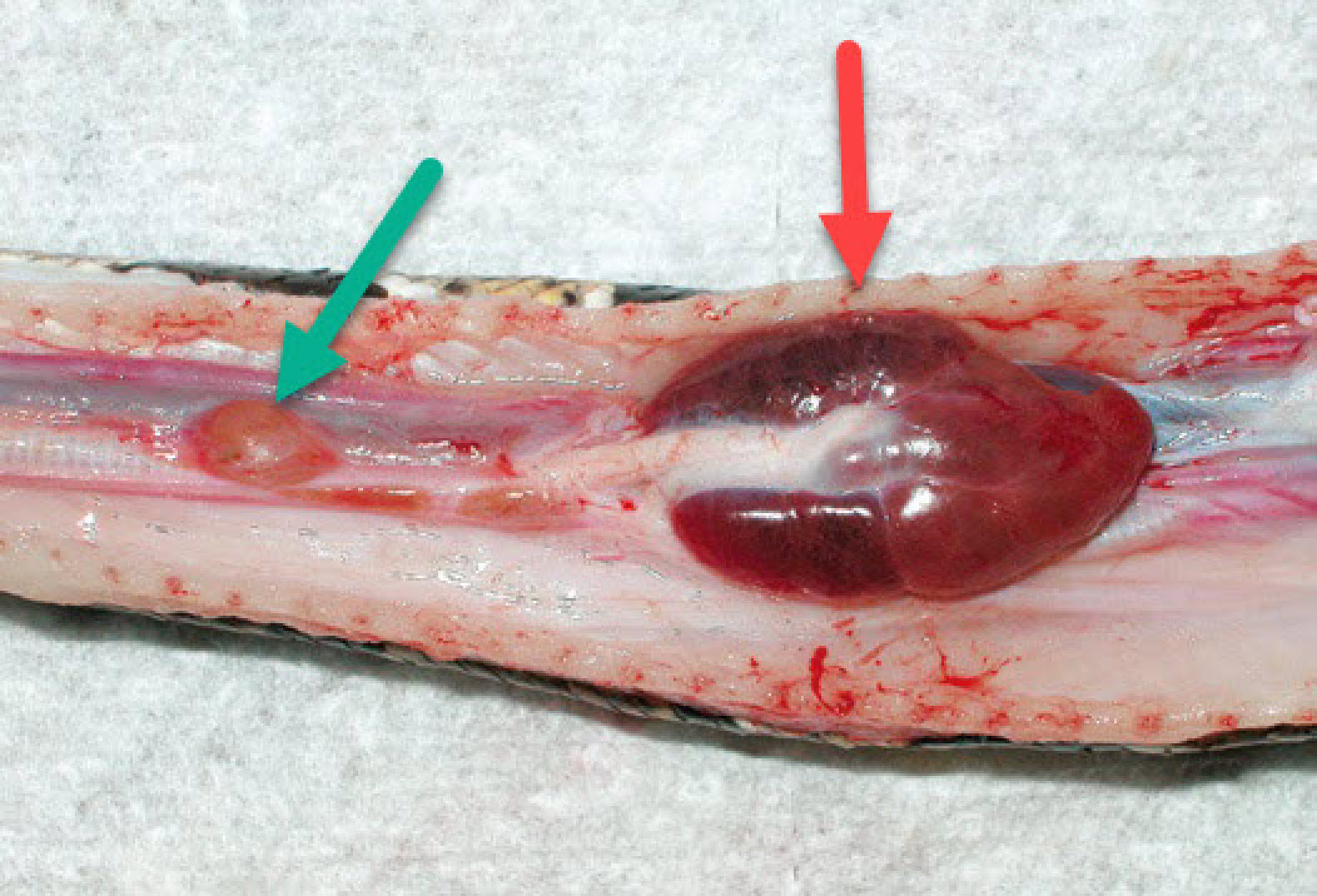

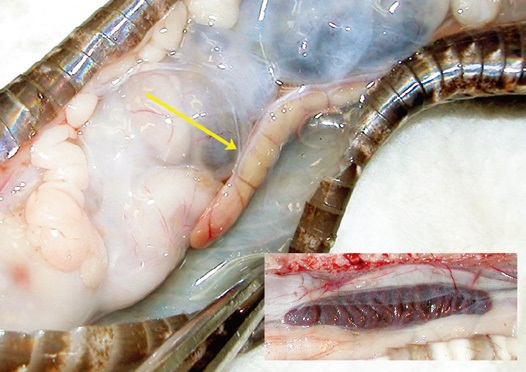

下图为雌性球蟒的气味腺。解剖时把泄殖孔以下的皮肤切掉了以展示气味腺的位置。左侧止血钳夹着的是气味腺的腺体,右侧用镊子尖指着的是气味腺的出口:

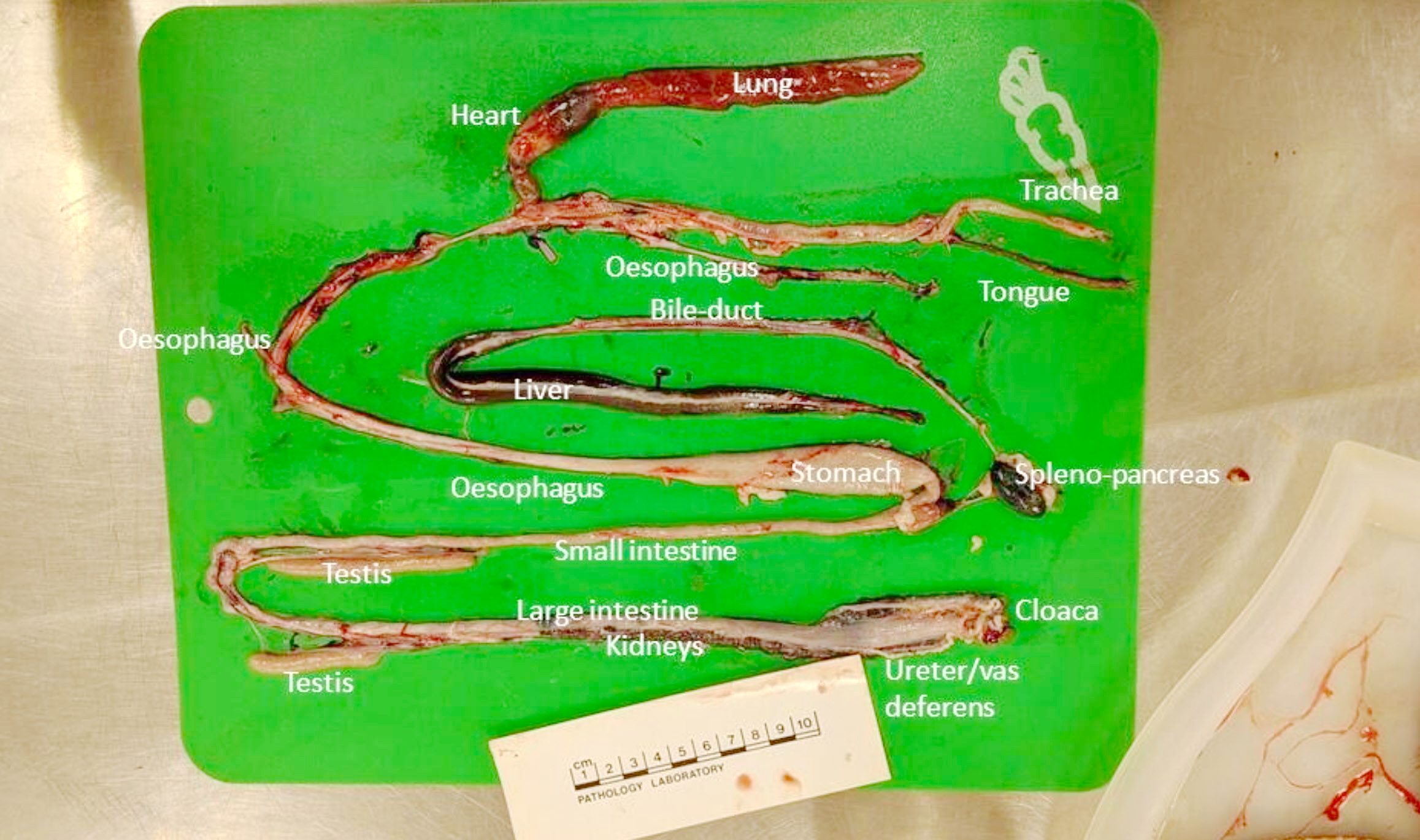

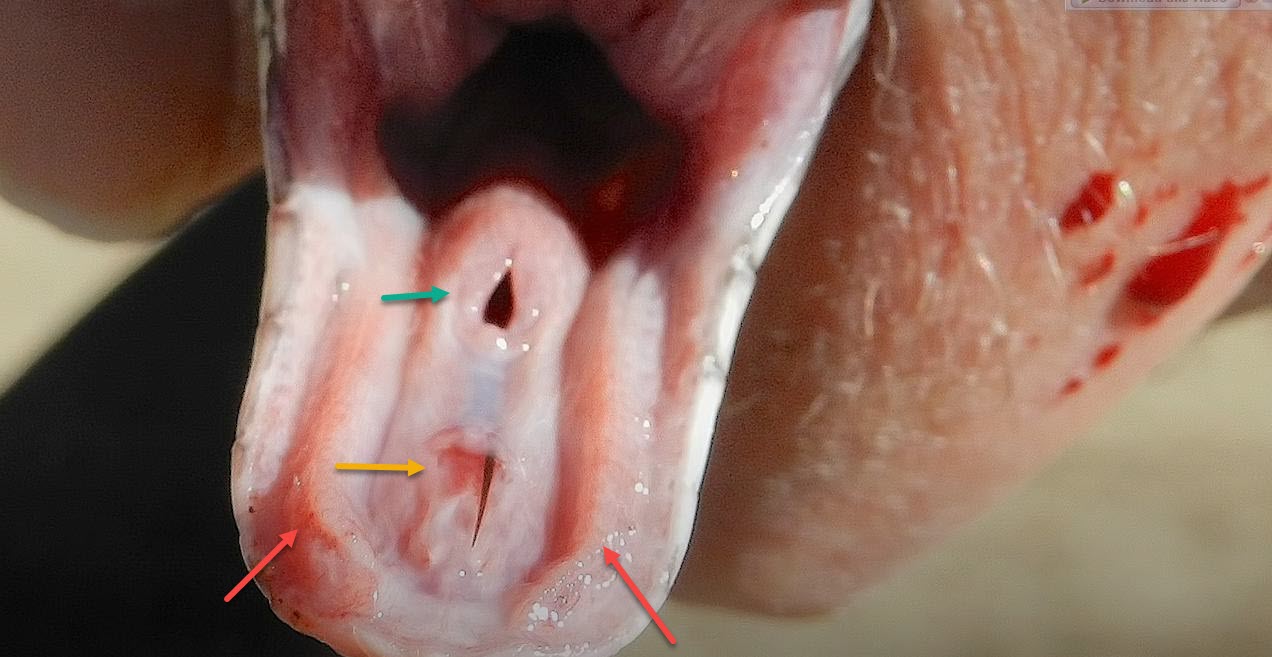

图中为蚺的解剖图片(尾朝右)。蓝色箭头指示气味腺,红色箭头指示蛇的半阴茎,黄色箭头指示蚺属有的骨盆附肢残迹。

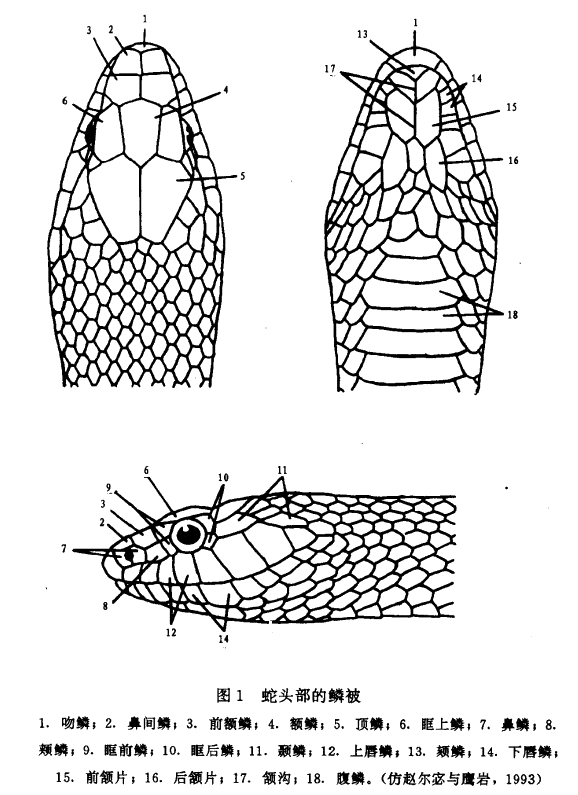

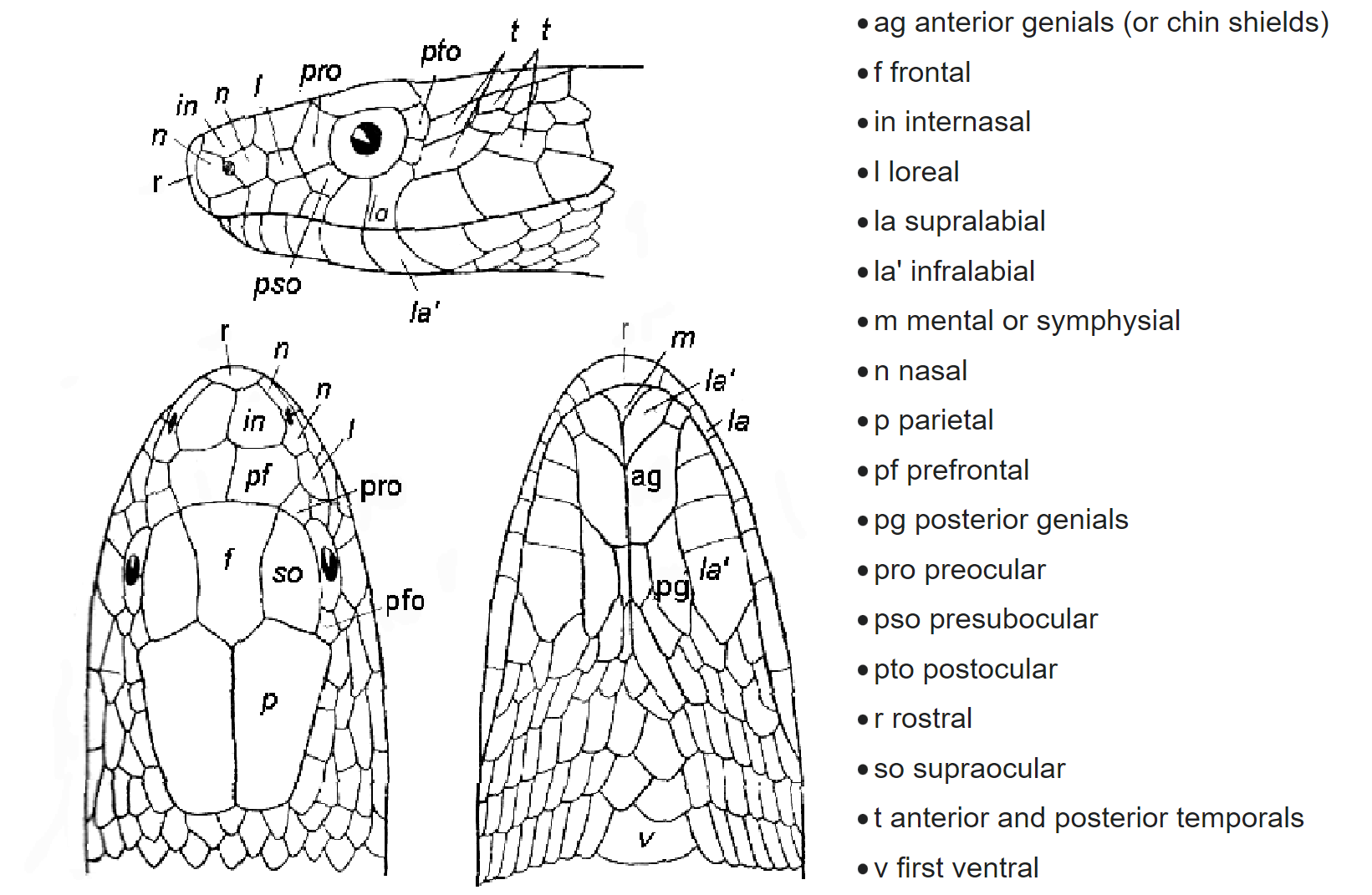

蛇的鳞片皮肤是表皮和真皮的折叠起来构成的;鳞在进化上是异化的角质化表皮细胞。蛇鳞片的名称定义如下。

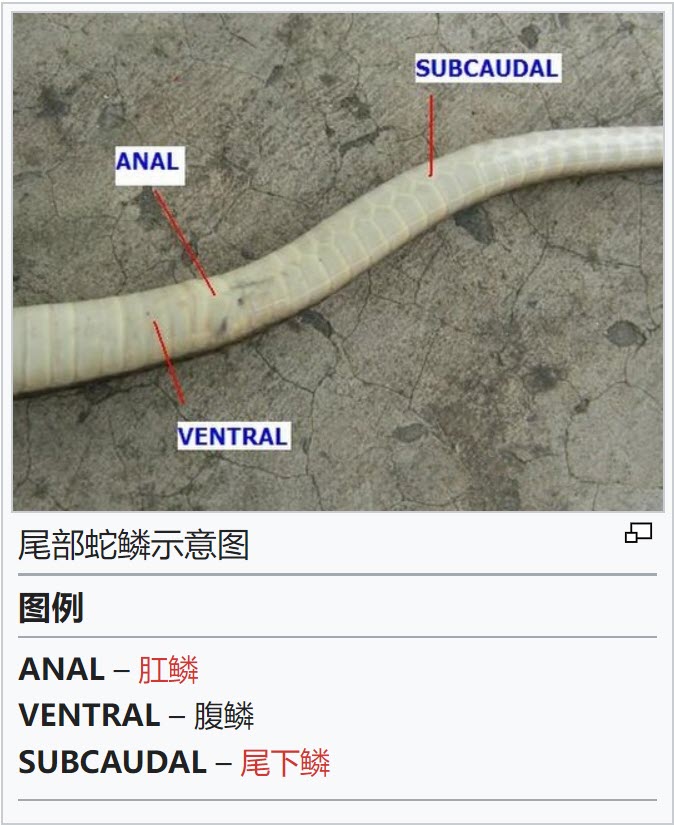

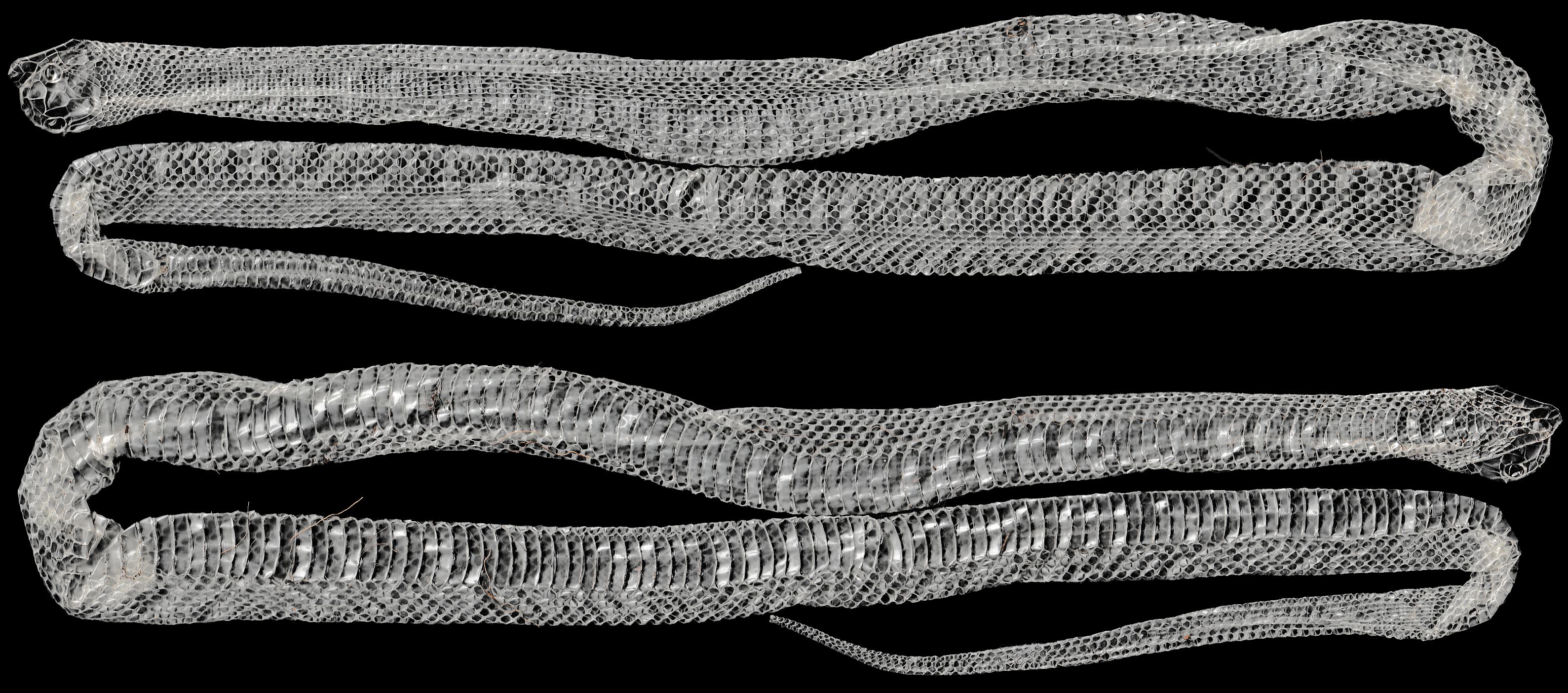

蛇鳞呈相互覆盖的关系,前方的鳞片盖住后方(但蛇头部的鳞没有相互覆盖)。蛇的腹面扁平,鳞片从左到右横跨腹部(泄殖孔以下除外),这类鳞片称为gastropeges。泄殖孔附近有一个或一对大的鳞片覆盖。IV

所以蛇不能倒过来撸,也不能全身同时往后倒车(但可以用身体中间部分撑住地面、先悬空倒车上半身,再改变重心,倒车另一部分)。如果蛇主动决定倒退身体的一部分,比如在头部从小洞钻出的情况下感到威胁,快速的在狭小通道后退可能导致掉鳞、折鳞。

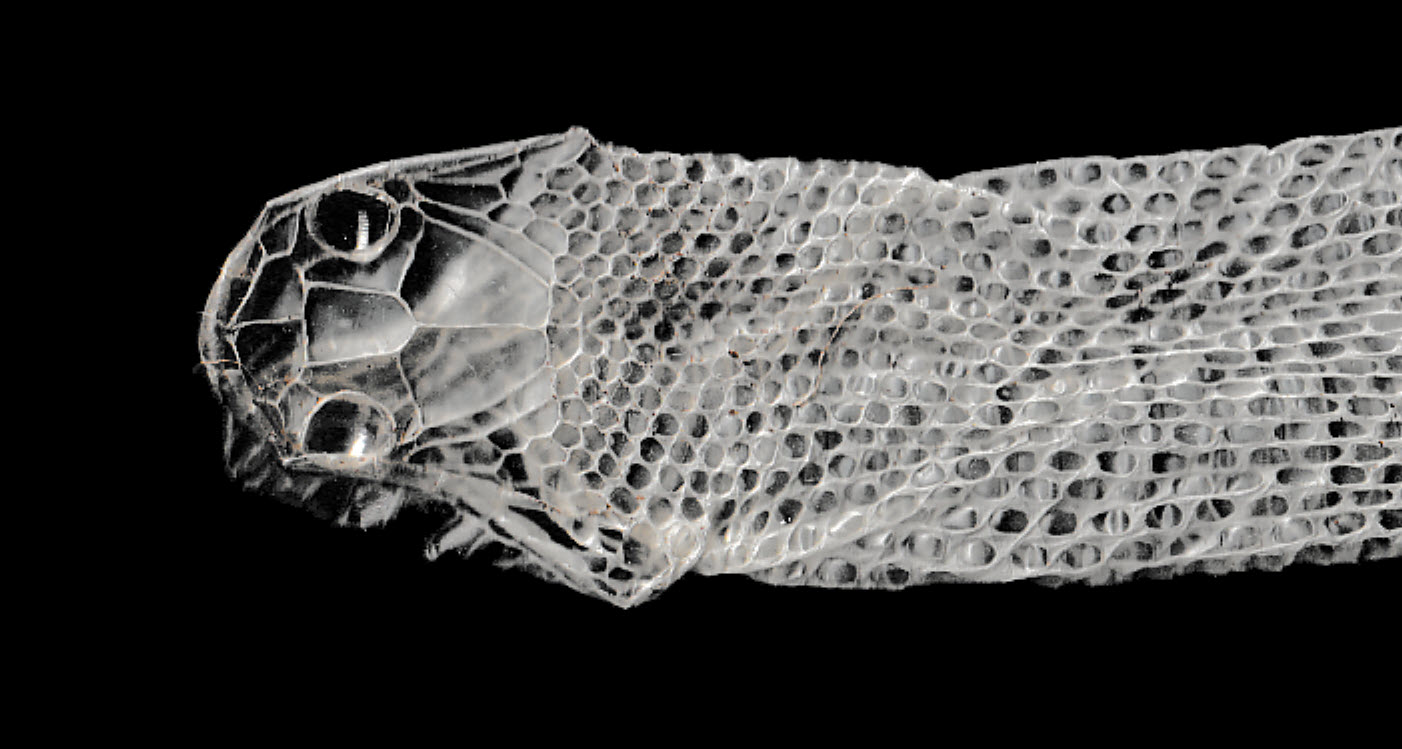

可用蛇蜕观察蛇的鳞片分布:

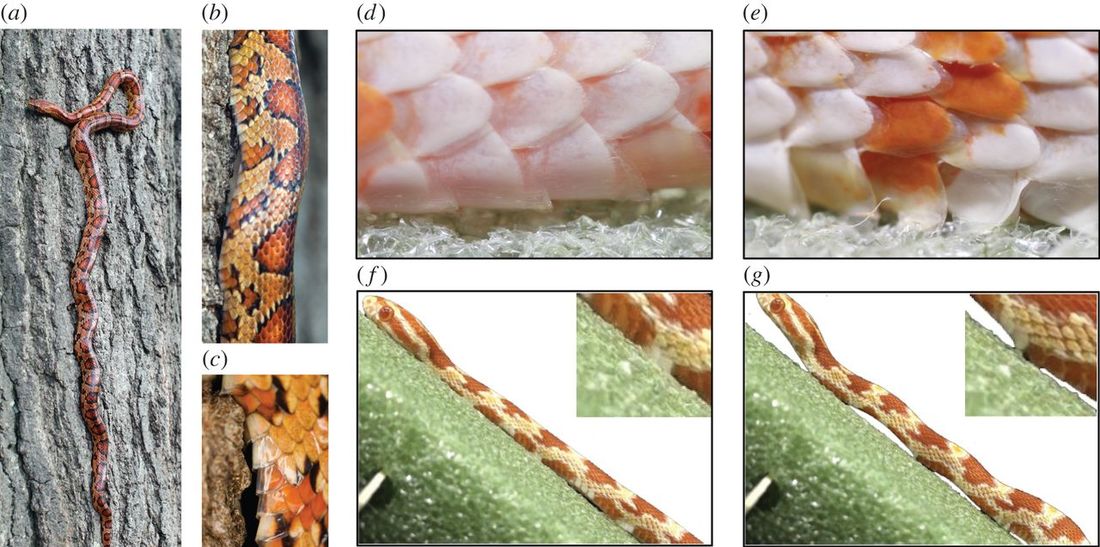

下图展现了蛇的腹鳞结构,注意到前一片鳞覆盖后一片鳞的状态(David Hu, 2009 ![]() )III :

)III :

下两图为玉米蛇的微距摄影照片,展示了玉米蛇背部鳞片前一片附着后一片的状态:

蛇的表皮分三层,内层称为stratum germinatum,由产生蛋白质角质和中间层分裂细胞的cuboidal cells组成。中间层含有脂质,有助于在皮肤中提供一个水分可渗透的屏障。外层的角质层大量角化成鳞片。因为蛇的外层皮肤为鳞片,所以外皮感觉神经少,比较迟钝。IV

因此蛇不像人,一碰到热的东西能马上感觉出来,蛇更容易被极高温的物体烫伤。

蛇的花色既有化学色也有结构色(后者如Rainbow Snake的五彩斑斓的黑)IV。玉米蛇应该没有明显的结构色II

蛇会周期性蜕皮。幼体约36周一次,成体约24月一次III,吃得越多褪的越频II。

蜕皮是由甲状腺控制的皮肤脱落过程。蜕皮时全身皮肤增殖层的上皮细胞会同步增殖。这形成了新的上皮层,位于生殖层和老化的外层表皮之间。这个年轻的表皮层会角质化,并开始变得和外层(老化的)相似。在这两代上皮之间分离的过程中,外层通过厌氧糖酵解分离,酸性磷酸酶帮助分解粘合物。IV

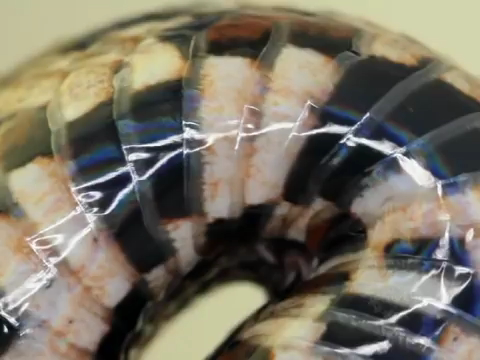

分离时新旧两层皮肤之间有一层薄的液体,形成两个界面上的光学反射,因此在灯光下蛇全身呈现灰蒙蒙的状态、眼鳞发蓝,蛇会呈现出暗淡的“蓝色”。养蛇人此时会称他们的蛇为“in blue”,中文有时叫“蒙眼”。"In blue"一般有1~2周。然后随着液体被吸收,颜色变清晰,这个过程没有现成名词,因为这像是新作月饼的回油过程,所以暂时称为“回油”。在蜕皮周期中,蛇活动减少,需要躲避、并需要温暖潮湿的场所,大部分蛇蜕皮期会拒食。蜕皮后立即恢复进食。IV 有的蛇在蜕皮开始前没有排便,会憋到蜕皮后排便。II 识别蛇进入蜕皮期最敏感的指标是活动较往常明显减少(体现出了摄像头的重要性),一般活动减少后三四天才能肉眼看出微微的in blue。

一条玉米蛇蜕皮前后的头和身体的对比图:

了解蜕皮机制用于分析蜕皮不畅的原因;了解蜕皮的外观(不要出现蒙眼了跑去兽医那儿看眼科之类的业余行为);了解蜕皮期习性(如何识别蜕皮期,别上手、别喂食、控制温湿度、提供湿躲避)

蛇的蜕皮通常从口鼻到肛门一次性蜕掉整片皮肤(不像许多蜥蜴是分块蜕皮)。若蜕皮不当则被称为“蜕皮障碍”,蜕皮不畅的原因和解决见蛇病-卡皮IV

正常的蛇蜕应该是完整一条。如果你的蛇蜕是一块一块的(先连续的褪了皮再被整碎不算),自己按相应章节信息检查出了什么问题。虽然蛇一旦已经开始蜕皮,全身就已经准备好蜕皮了,辅助撕皮没有明显伤害(与蜥蜴分块蜕皮、不能乱帮着撕的情况不同),但一般情况也根本不需要辅助蜕皮。上手蜕皮的人要么是蛇有问题、要么是环境有问题、要么是闲的没事儿手贱、无意义的造成压力。

【】【强行蜕皮导致的皮肤损伤:https://www.reddit.com/r/cornsnakes/comments/15uvb3q/vet_damaged_my_snakes_skin/ 嗯】【】

准备好蜕皮时(“回油”后)蛇首先用嘴蹭破旧皮,在嘴的一圈形成“脱衣服”的开口。蹭破旧皮需要粗糙物,若栖地中缺乏粗糙物,会造成类似下方视频中的异常行为:

蹭破鼻尖开口后,蛇会从这个开口中爬出来。和脱衣服原理类似,蛇褪的皮是翻过来的,内面朝外。蜕下的皮肤是无色的(存疑?有的蛇蜕皮有颜色啊),因为色素细胞位于真皮层。蜕皮后新的上皮硬化形成新皮肤。IV

蜕皮视频:

褪的皮上会有两个出血点,这是连接Scent Gland的地方,正常。IV

蛇没有眼皮,眼外面也覆盖有全透明鳞片(眼鳞),眼鳞上皮也会和其他皮肤一起蜕落(图8.20)IV。

【】【蜕皮时应不应该喂食的问题】【】

https://www.reddit.com/r/cornsnakes/comments/164e7us/is_it_normal_for_my_corn_snake_to_still_eat/

https://www.reddit.com/r/cornsnakes/comments/15r6ett/stuck_shed_and_refusing_food/

【】【用蜕皮看scale rot】【】

https://www.reddit.com/r/kingsnakes/comments/15m31pn/injuryscale_rot/

可以通过蛇的颜色、反光(发白)识别蜕皮期,但这通常在蜕皮的中后期才能看出来。

一个更敏锐的指标是蛇的活动度,如果有摄像头监测蛇的日常活动、并且栖地内的丰容度足够、蛇状态正常,蛇在平时有充分的活动可以监测,那么蛇在蜕皮期时活动减少是蛇进入蜕皮期的更敏感的指证。

还有一个特征是蛇在进入蜕皮期后,腹鳞会变得很涩,在人手上、胳膊上爬行时都没法光滑的前进,卡的一顿一顿的。这时往往皮肤已经隐约有一点白色。所以在白色若隐若现、不确定是不是真要蜕皮、又缺乏其他指证时,可以用这一触感来辅助判断。

蛇在蜕皮期间有很多禁忌,例如不要喂食、不要上手、要注意维持湿度等等,因此识别蛇是否进入蜕皮期很重要。

蛇在蜕皮期间通常不会拉屎,所以知道蛇要蜕皮时不应继续喂食。蜕皮期间即使喂食也有可能拒食。蜕皮后注意清理栖地中可能存在的粪便。

蛇蜕皮期间不要上手,蜕皮期蛇的身体状态、皮肤状态、视力都不正常,因而蛇比以往更容易产生不良压力,且更具防御性。强行上手会令蛇过于紧张,还有更大的可能性被咬。

玉米蛇的骨骼标本

爬行动物腹部着地,脊柱不用长期承受体重,所以脊柱不用非常刚性、且非常灵活(显然,龟龟除外) IV。

人在这个方面是另一个极端,因为要直立行走,所以人的脊柱时刻受到很大的结构应力,你腰疼的时候就该羡慕一下爬行动物,并且有一种医嘱就是(学习爬行动物)一直趴在床上。

蛇的椎骨系统有120到400节(不计泄殖孔后的部分),是蛇运动的中心机制(废话没有腿可不就是中心运动机制吗),每一节上有一对肋骨和对应的大的轴向骨骼肌,每个椎骨有五个独立的关节,形成了极其灵活的背脊。

这个视频展示了一件蛇的骨骼标本

肋间肌和轴下肌不仅在运动中有帮助,而且在呼吸和吞食猎物的过程中也有帮助。从头到屁股的每一节的肋骨和椎骨都差不多(不像人,不同区域的肋骨和椎骨有显著差异)。蛇的运动非常节能,束带蛇运动时消耗的能量大约只有同样体重蜥蜴的13%。IV

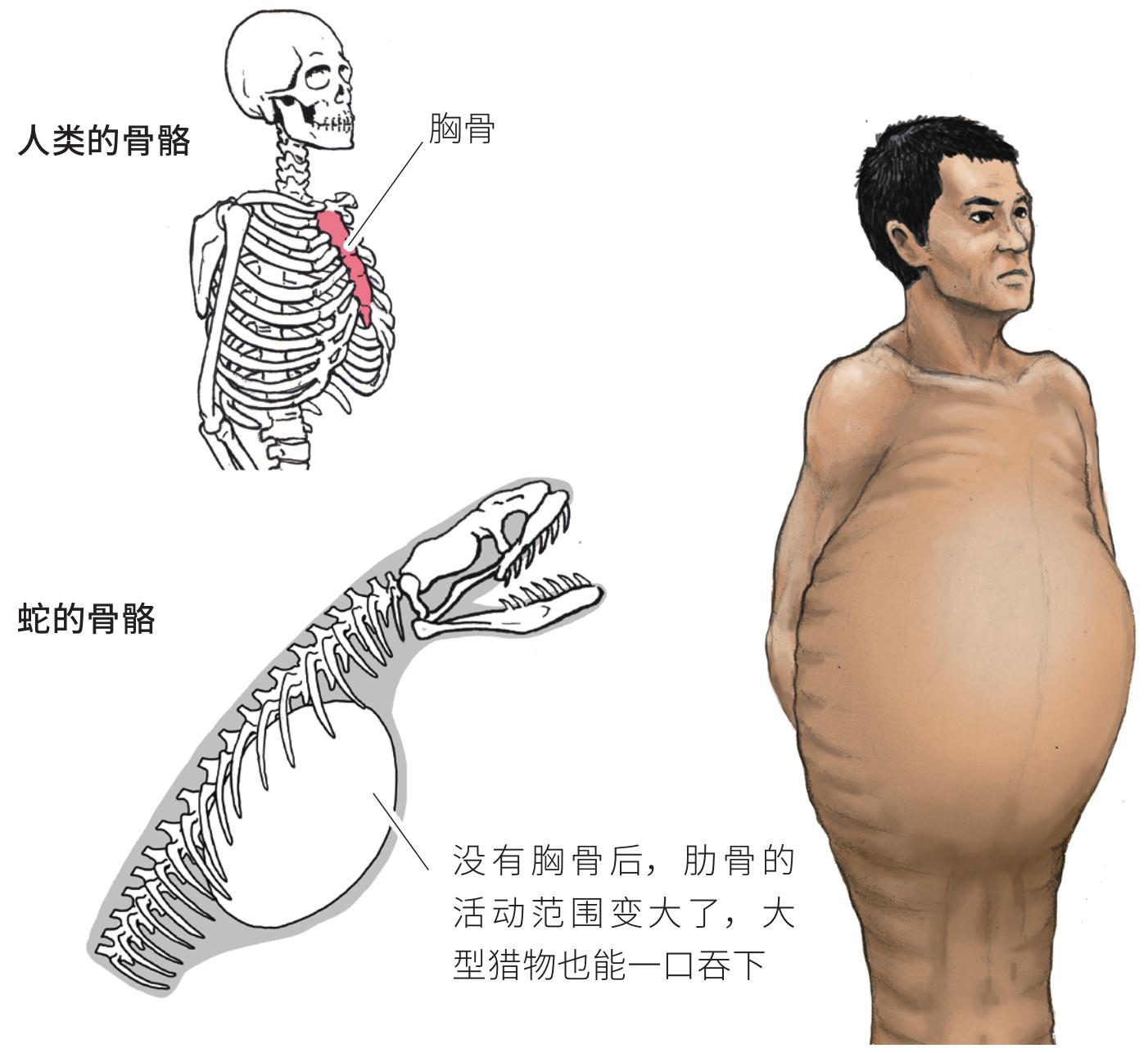

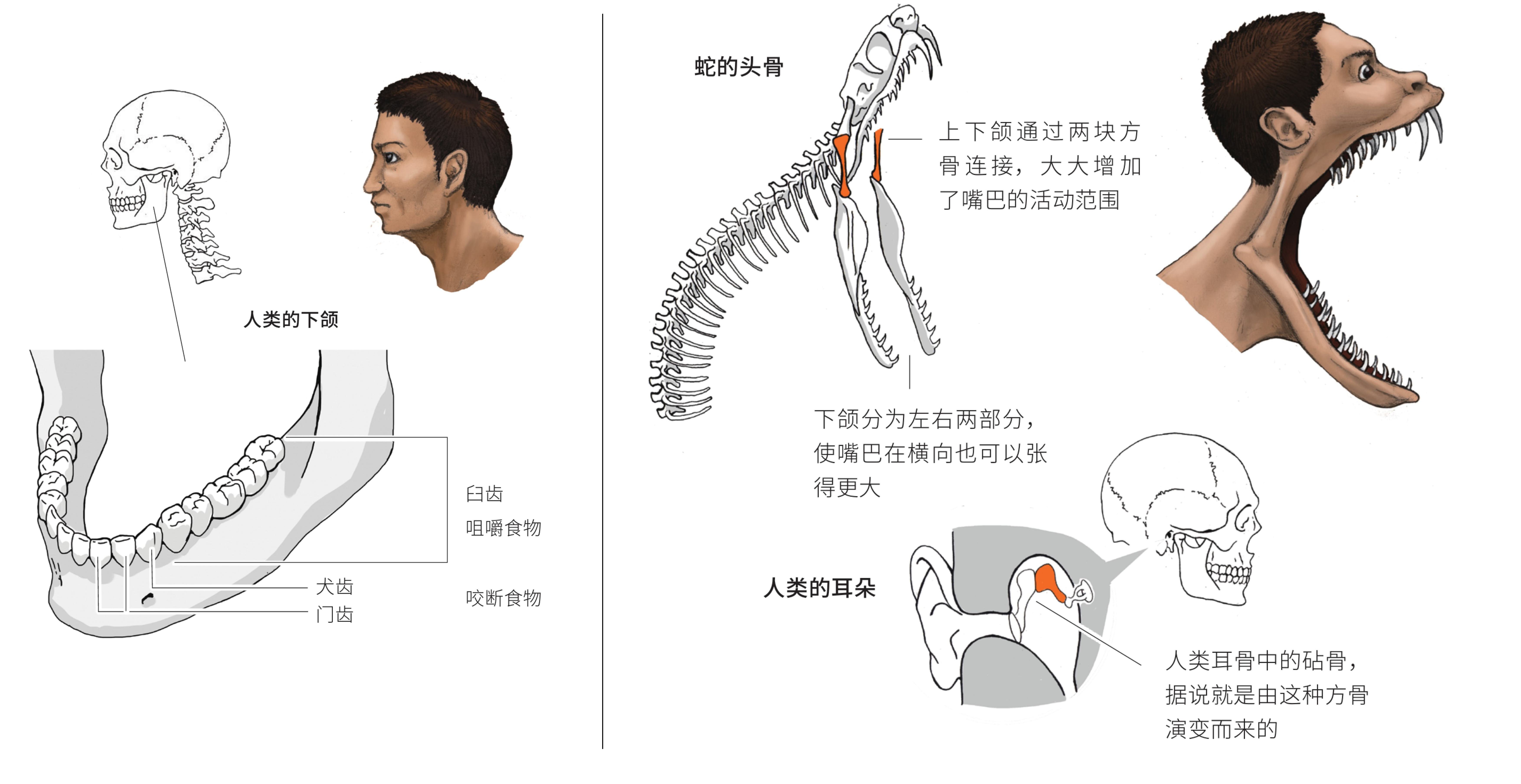

与人不同,蛇没有胸骨,因而肋骨的可开合程度远远大于人。下图形象的展示了蛇与人胸骨的区别(川崎悟司, 2021 ![]() )IV 。

)IV 。

蛇在进化拉长的过程中退化掉了胸骨和骨盆带(啥是骨盆带?)。比较原始的蛇类群(比如蚺和蟒)的骨骼里可以看到泄殖孔两侧有退化的盆骨附肢遗迹(但玉米蛇没有)。IV

玉米蛇不会主动断尾。IV

英文是Lateral undulation,也叫Serpentine locomotion。

一般人想到蛇的移动就是这种移动方式。是侧向弯曲脊柱并使身体的对立面收缩。这种运动模式比较快。如下方视频所示(David Hu, 2009 ![]() )III :

)III :

下面是一个因为地面太滑,玉米蛇无法前进的视频,跟在跑步机上跑步似的,这样更容易观察玉米蛇的前进体态:

有很多人研究过为什么这样运动能有效的前进。

有人解释说蛇能这样行走是因为蛇通过弯曲部位向身下或身后物体施力后所受的支持力所致,这种解释是错误的。Lateral undulation的物理基础有两个:

一是下图所示的前一片腹鳞盖住后一篇腹鳞的结构会产生单向的不对称摩擦力,使得前向摩擦力远小于后向摩擦力:

可以通过给玉米蛇穿袜子的方式验证这一猜想,给玉米蛇穿袜子之后蛇腹部的摩擦力增大了,但各向异性消失了,此时玉米蛇无法前进:

第二个行动基础是玉米蛇会通过调整重心,使得只有身体的一部分接触地面,调整局部的摩擦力大小。这与人行走时要不断地在两脚之间调整重心是类似的:

英文rectilinear locomotion

很像毛毛虫在爬,肌肉收缩在运动中左右对称,身体不同部分周期性的分别触地施力,直线前进。

肥宅蛇经常这么移动(比如咝蝰、大号的蟒之类,它们因为太胖,弯不过来)。其他蛇类在放松状态下、或者沿着某直线边沿行走时也有这种状态。

直线运动相对较慢,但耗能低,是放松的体现。

下图是典型的肥宅蛇的直线运动(链接):

英文是concertina locomotion

先取一个上半身的固定点,把后半截身体向前半身想手风琴一样向固定点压缩起来,然后取身体后半部分某点为新的固定点,把前半身向前展开,再取前半身的某个新位置为新的固定点,重复这一过程。常见于树栖和穴居蛇;这是蛇运动中能耗最大的方法。

下面是一条玉米蛇在不同宽度的通道中进行手风琴前进状行走的视频(BIRTH Lab, 2015 ![]() )III :

)III :

下面是一条玉米蛇在空地中进行手风琴前进状行走的视频(BIRTH Lab, 2015 ![]() )III :

)III :

【】【文献已下未看Hu, Friction enhancement in concertina locomotion of snakes】【】

蛇的鳞片结构对蛇的这种运动模式至关重要,下图左侧体现了玉米蛇在爬树时通过鳞片覆叠结构提供抓持力;右侧是实验场景下玉米蛇在倾斜表面上爬行时可以通过改变覆叠鳞片的攻角实现爬行和抓地;同时在即将滑落时通过弯曲并抬起部分身体使部分腹鳞钩住下方表面以实现“刹车”的效果。

蛇的走动方式可以大致分为下列几种。当然这只是大致的分类,蛇可以随时随环境尺寸、垫材和自身需要随时切换行进模式,也可能混合多种行进模式。

(Saltatory locomotion)

蛇可以从伸缩运动转化出跳跃运动的特殊运动状态

【】【https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2968&context=gbn 未读】【】

这不是正常运动模式。蛇在极度紧张状态下可能突然弹起跳离当前所在的表面。是一种应激响应。(【FILL_REF_AUTHOR: 】 ![]() )

)

英文Sidewinding

蛇在沙、泥等类似材质的平滑表面上使用这种移动模式。

这种模式很难描述,直接看视频。注意这种运动很快,视频放慢了四倍(BIRTH Lab, 2015 ![]() )III :

)III :

蛇以Sidewinding的模式行走时,在前进过程中创造一系列分开的平行直线,很多人看到这样的“足迹”会非常困惑,不知道是蛇的痕迹(BIRTH Lab, 2015 ![]() )III :

)III :

这是自然环境下角响尾蛇进行Sidewinding的两个视频(骆老师啊, 2021 ![]() )I :

)I :

在其他几种运动模式中,蛇的大部分腹部都接触底面,唯独这种运动模式中,蛇的身体基本上只有两点接触地面,所以这种运动模式可以一方面增大压强,减少打滑;一方面减少地面向蛇的热传递,有助于在滚烫的沙地上行走。角响尾蛇(Crotalus cerastes)是一种经常采取sidewinding形式行走的蛇,因此也被直接称为sidewinder。

【Heinrich,蛇是左撇子还是右撇子.pdf】 Heinrich和Klaassen以10条无毒蛇为受试,每次喂食前将蛇放在栖地中央,撤去所有障碍物,将老鼠从正前方饲喂。发现有三条蛇习惯于形成身体右面接触老鼠的绞杀姿态、一条蛇习惯于用左边,这四条蛇的倾向有统计学显著性,其中一条红尾蚺的倾向性达到了4σ;另外6条蛇没有体现出明显倾向性。

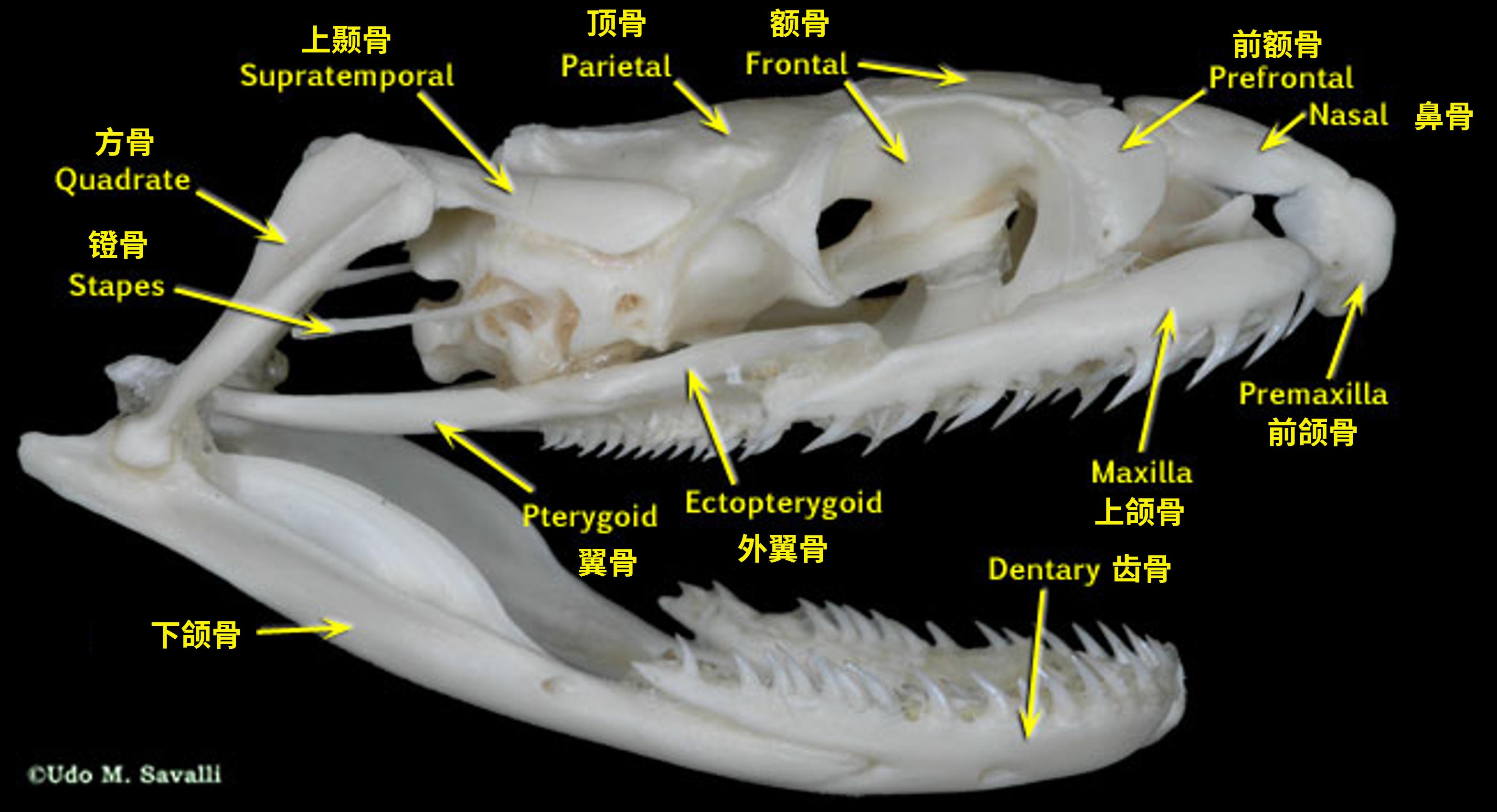

非洲树蛇的头骨3D可旋转模型:https://sketchfab.com/3d-models/dispholidus-typus-skull-anatomy-cf9009c48ccd451995410b08ccc6e19f

这个视频很好的用骨骼标本讲解了蛇的头骨结构(或许是某种蟒的头骨?)

下图是美洲水蛇的头骨结构(来源):

图中术语翻译

- Quadrate 方骨

- Stape 鐙骨

- Supratemporal 上顳骨

- Parietal 顶骨

- Frontal 额骨

- Prefrontal 前额骨

- Nasal 鼻骨

- Premaxilla 前上頷骨

- Maxilla 上颌骨

- Ectopterygoid 外翼骨

- Pterygoid 翼骨

- Compound ?

- Dentary 齿骨

玉米蛇的骨骼标本

下图形象的展示了人和蛇的颌关节、下颌、和牙齿的骨骼区别(川崎悟司, 2021 ![]() )IV :

)IV :

蛇缺乏下颌联合(摸摸你的下巴,左右两块骨头是连起来的,蛇是断开的),因此颌骨可以分开运动。这使得蛇吃东西的方式是用牙固定猎物后让猎物在嘴里“行走”,左一下右一下的把猎物往嘴里送(见下方视频30秒后的部分)。

同时脊椎和身体波浪形运动,辅助将食物向胃部推送。下图展示了玉米蛇波浪状运动将食物挤向胃部的运动。

人的颌骨关节相当于一个活页(你张大嘴时耳朵旁边需要转动的关节),蛇的在这个地方多了一块骨头,变成了两个活页中间固定起来。多出来的这块连接上颌和下颌的骨头叫方骨(quadrate bone),这两个关节转动的自由度很大。

由于较大的自由度,加上两活页结构本身的机械性质,有时会导致这两个关节别在一起纽不回去(找三根筷子绑起来扭一扭就理解了)IV

蛇吃了较大的食物之后有时闭不拢嘴,必须打个哈欠【】【伏地魔视频】【】才能把关节调回来。

蛇的头骨和蜥蜴祖先的头骨有很大区别。脑颅(braincase)是固实的,skull 能独立于braincase运动。IV

蛇能吞食很大的猎物有下列原因:

- 下颌和腭上颌之间由方骨形成关节(能吞下比头大的猎物)

- 缺乏下颌联合(能吞下比头大的猎物)

- 没有胸骨,肋骨并未在腹面连接(身体可以扩张容纳比身体直径大的猎物)IV

注意蛇吃大的猎物时会靠故意使下巴脱臼来吞噬大的猎物的说法是错误的,正常情况下蛇进食时不会使任何关节脱臼。蛇的下巴脱臼是需要医生治疗的疾病,表现为合不拢嘴、疼痛、压力、躁动不安。

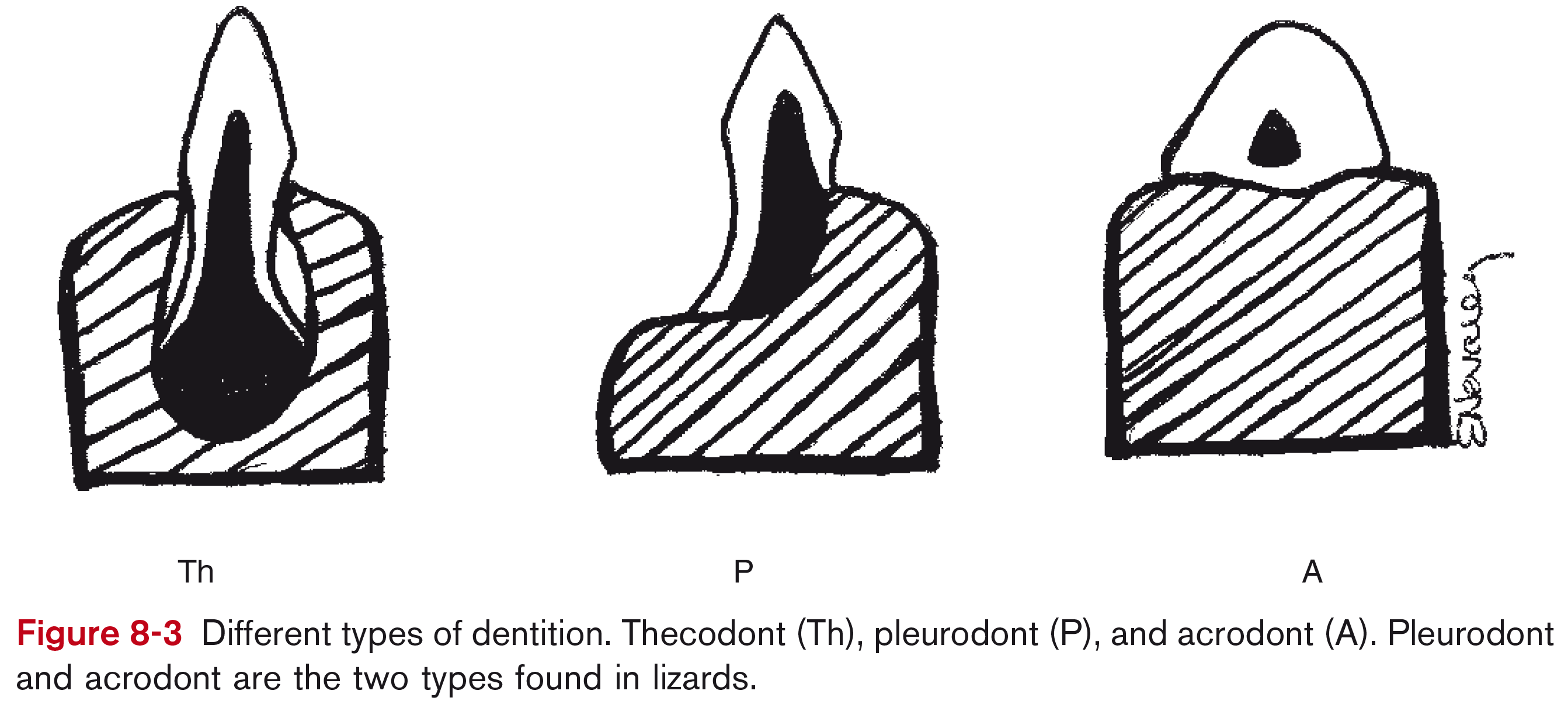

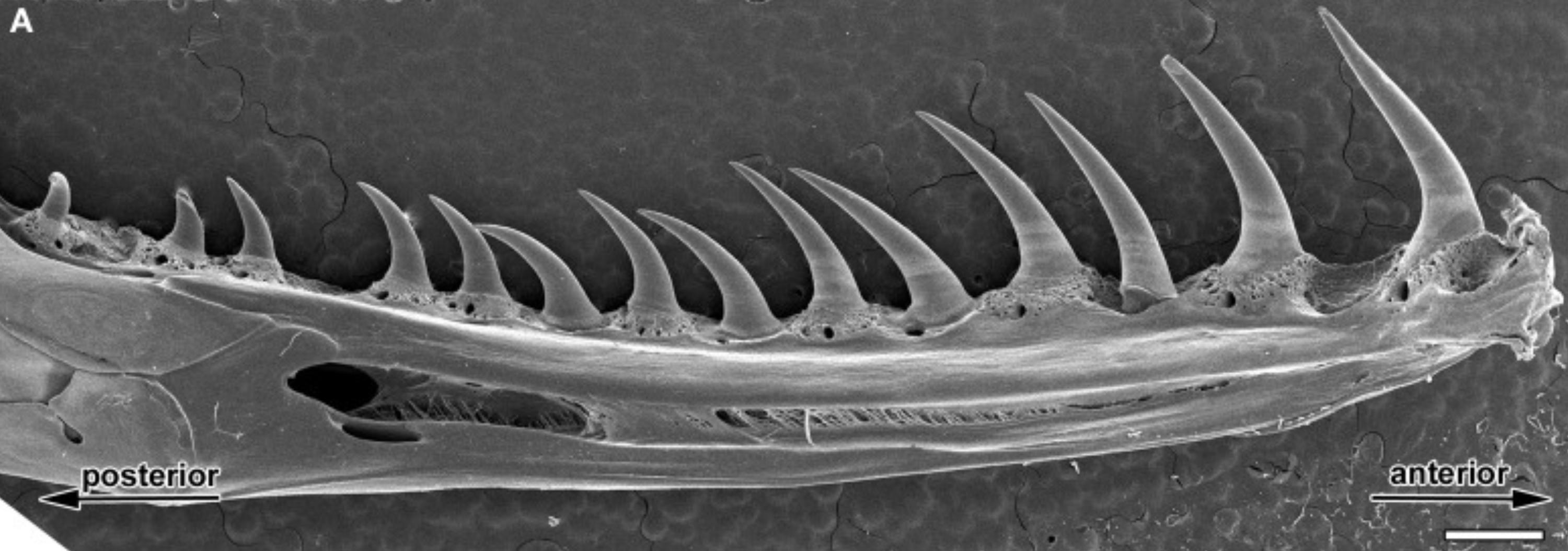

爬行动物的牙齿由釉质、牙质和牙骨质组成,但缺乏牙周膜。蛇牙(相比人类牙齿)有这些特征:

【多牙列】:即在端生牙或侧生牙的舌侧有若干后备牙以不断替换脱落的牙。蛇用不断换牙的方式保持牙齿锋利,并减少牙齿折断带来的影响。蛇牙的折断在野外并不罕见(也包括前勾牙毒蛇的毒牙),牙齿会在生命周期中会不断更换。IV

所以毒蛇只拔去毒牙是不能实现毒蛇去毒的。因强行掰嘴、刻板行为等问题折断后有时会导致口腔炎。

【侧生】:人的牙齿叫槽齿,即颌骨有坑,牙齿坐在坑里,四周都有颌骨环绕。蛇的牙齿不同,称为侧生齿(Pleurodont teeth):即牙在唇侧(labial side,就是外侧)是和颌骨融合的,在舌侧(lingual side)没有融合,由软组织黏着。IV

(Figure From Nevarez2009, Manual of Exotic Pet Practive, CHAPTER 8 - LIZARDS)

【数量】玉米蛇有六排牙齿(仅考虑一侧的话是三排),下颌骨上每侧一排,上颌区每侧两排。IV

被咬了之后能知道手上的牙印是怎么回事,下图能看出被玉米蛇咬伤后的六条牙印

【同型齿】牙齿不区域分化,所有的牙齿都是一样的。他们的牙齿长、细且向后指,仅有防止猎物逃脱的作用,无法咀嚼。所以蛇必须将猎物整个吞下,无法切碎、撕碎或研碎食物(一例外是食卵蛇有特殊的骨,可以在吞食蛋之后、戳破蛋壳吸取蛋液,再把蛋壳吐出来)。IV

所以被蛇咬了要往前推,不要往后拽。

【生牙骨】即dentigerous bones,包括下颌骨(mandibles), 上颌骨(maxillae), 腭骨(palatines), 翼骨(pterygoids), 有时也包括前上颌骨(premaxillae)。IV

蛇没有前肢,但有少数进化上较为原始的蛇(如蟒和蚺)有骨盆残肢(pelvic vestiges),包括外生距(external spurs),这是进化中的后肢遗迹,可能在交配时有用,下图是蟒的外生距。

玉米蛇在进化上较为“先进”,没有外生距。

【】【心脏解剖图】【】

蛇的心脏在身长的1/4处,在气管分叉点的颅侧。每分钟心跳60次左右。

知道心脏在哪儿。拿着蛇头下半身举高,让蛇头朝下时,因为回心血增多,心跳的起伏会变得明显,有时可以直接透过皮肤看到蛇的心跳【】【伏地魔视频】【】了解其状态,不要觉得异常。

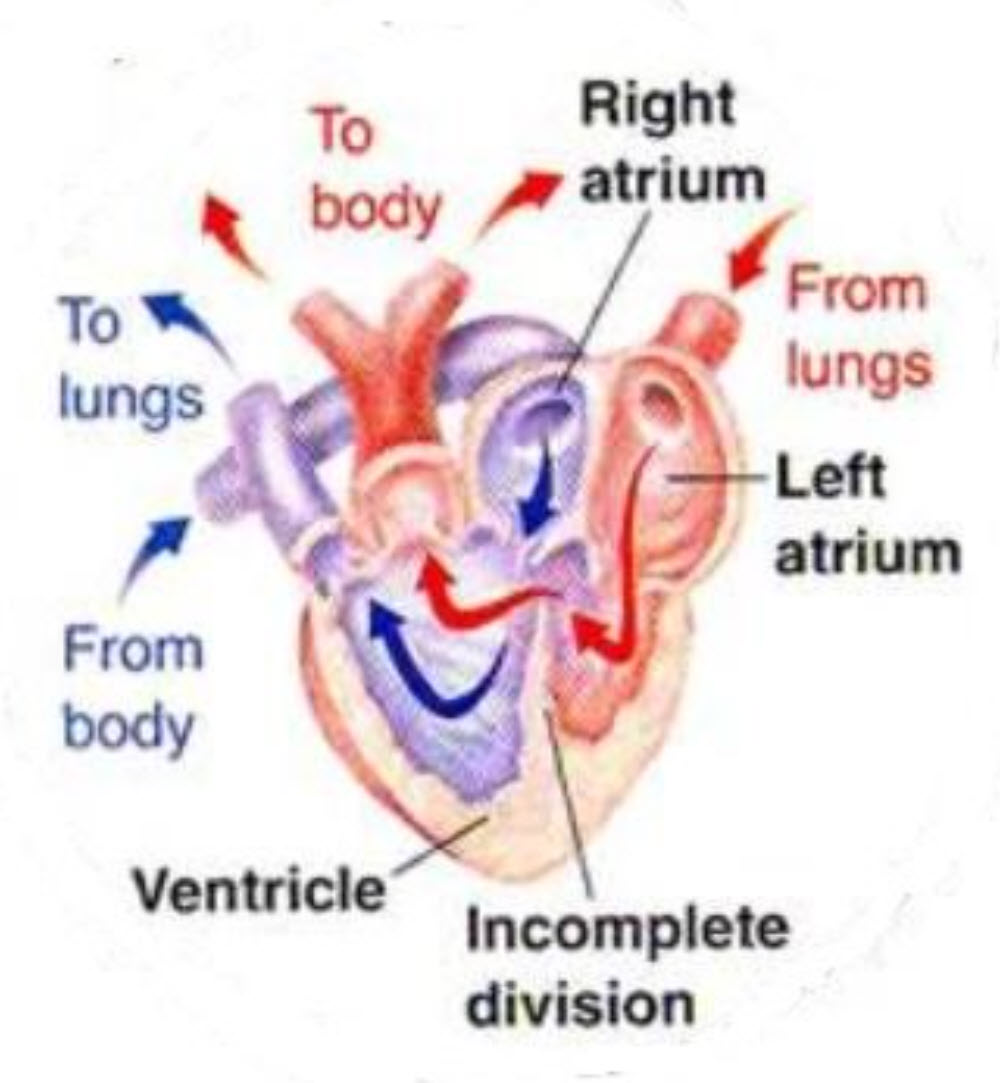

蛇的心脏是三室心脏,比人少一个心室。右心房通过一个大的房室静脉窦(sinus venosus),接收循环中的脱氧血。IV

下图红色箭头是蛇的心脏,绿色箭头是甲状腺。

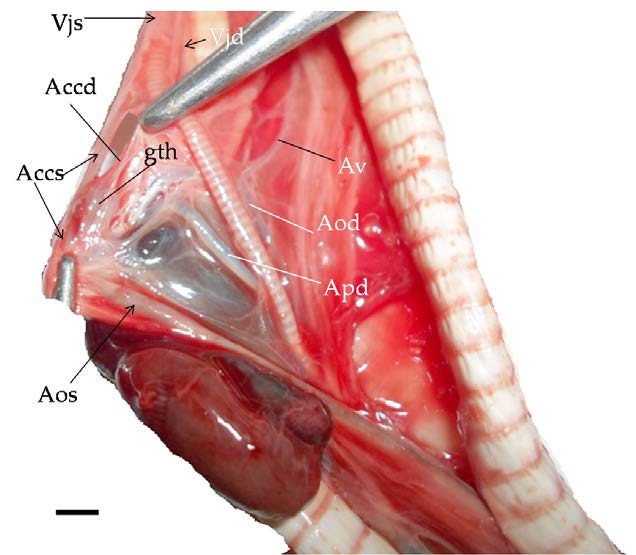

下图为玉米蛇的心脏和周边血管的解剖结构(Georgiev, 2018 ![]() )IV 。图中标尺为0.4 mm。图中缩写:

)IV 。图中标尺为0.4 mm。图中缩写:

- glth:甲状腺(thyroid gland)

- Aod, Aos:左/右主动脉弓(aortic arch)

- Accs, Accd:左/右总颈动脉(common carotid artery)

- Vjs, Vjd:左/右颈动脉(jugular vein)

- Av:椎动脉(vertebral artery)

- Apd:右肺动脉(right pulmonary artery)

蛇的心血管系统传统上被认为有三个心室。然而,最近的研究已确定静脉窦(systemic arch)作为一个真正的心室,使许多专家认为蛇有四个心室。这包括静脉窦、右和左心房,以及心室。

尽管心室两半之间通着,但从心脏出发的富氧和无氧循环之间有明显的功能性分离。所以心脏在功能上等于五腔结构(左心房,右新房,心室通过流体力学性质分成两部分分别流向主动脉和肺动脉,还有一个静脉窦),两个体动脉弧和肺动脉都从心室出口。IV

未分隔的心室在热量调节和呼吸保持能力中起着重要作用,因为肺部阻力的高低可以控制血液是向肺部输送还是远离肺部。IV

爬行动物能系统性的让血液不走肺部,转向厌氧代谢,这对麻醉带来了挑战,尤其是对于可以长时间屏息的水生龟类。这也解释了为什么许多患有慢性肺炎的爬行动物恢复缓慢,因为感染增加了肺阻力,最需要血液来恢复的地方反而没血。IV

了解爬行动物麻醉的挑战

此外,富氧和贫氧循环之间也可能存在从右到左和从左到右的分流。IV

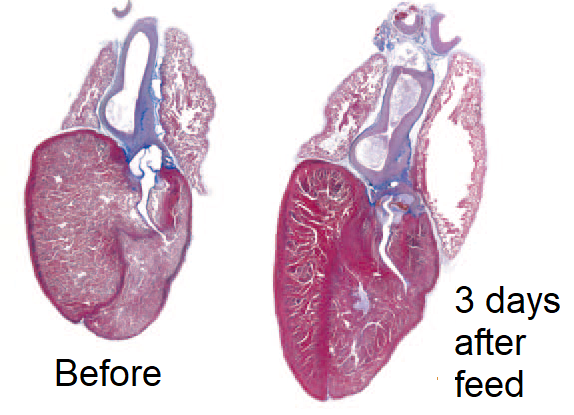

蛇进食后可以快速增加心脏机能,缅甸蟒喂食后可以当场开始合成新的蛋白质,在喂食后两天内把心脏的心室质量增加40%。一旦消化过程完成,心肌肥大状态马上消失,心脏会恢复到以前的大小。不过这种过程并不总是可以重复,有人认为心肌肥大可能反映了应激状态。IV

下图为缅甸蟒的心脏在喂食前(饿了30天)和喂食后三天的变化(Leinwand, 2011 ![]() ):

):

蛇体内心脏的位置随其生态位有所不同;树栖蛇的心脏更接近头部,而完全水生的蛇倾向于心脏位置更中心。心脏的长轴以头尾方向排列,心房位于头部。由于蛇没有横隔膜,心脏会在肋骨框架内有一定移动,这可能有利于相对较大的猎物通过。存在两个主动脉,右主动脉从心室的左侧出口,左主动脉从右侧出口;它们在心脏的尾部融合,形成腹主动脉。IV

左静脉窦比右边大,这与大多数四足动物相反。成对的颈动脉和颈静脉位于心脏前部,靠近气管。颈静脉可以通过简单的切口轻松置管,以放置静脉导管以获取样本或输注液体或药物。蛇能够反射性地控制动脉压力,但当蛇的体温高于或低于其偏好的温度时,这种控制能力会减弱。IV

此外,蛇血的氧解离曲线也可能受温度影响。IV

爬行动物的红细胞有核,红细胞寿命比哺乳动物和鸟类的长。血溶比(hematocrit)随温度和季节变化,而不是像哺乳动物那样随高海拔和缺氧变化。白细胞包括 heterophils, 嗜伊红白血球(eosinophils), 嗜碱性细胞(basophils), 淋巴细胞(lymphocytes), 单核细胞(monocytes), 和azurophils。Azurophils是爬行动物特有的。它们与单核细胞相似,但体积较小,细胞质呈红紫色。IV

蛇同时具有肝门静脉循环和肾门静脉循环。因此,建议有经肾排出途径的肌注药物打在上半身。这是为了避免潜在的肾毒性和首过效应。然而,研究表明,通过肾门静脉系统清除药物可能更多地依赖于肾脏是如何通过肾小管排出(tubular excretion)影响药物的清除,而不是肾小球滤过。IV

临床注意事项是,后肢的静脉回流直接进入肾小管。这意味着,理论上,将药物注入体后半部可能使有经肾排出代谢方式的药物血清浓度降低,并同时增加肾毒性。然而,这主要适用于通过肾小管排出(tubular excretion)排泄的药物。IV

蛇采血的主要部位包括腹面尾椎静脉和心脏穿刺。一个不常用的备选静脉穿刺部位是颈静脉。颈静脉通常位于心底和头骨底部之间的1/3到1/2的距离。

相反,通过肾小球滤过排泄的胺基糖苷类药物,如gentamycin 和amikacin,不会受到影响。尽管动物脱水时肾门静脉向肾的流量增加,但当肾小球关闭时,上皮运输(epithelial transport)停止。因此,即使有更多的药物进入肾脏,也不一定会被排泄。IV

【】【】【】

爬行动物的淋巴系统比血液系统更发达。他们没有淋巴结,但在哺乳动物淋巴结的位置有广泛的网状淋巴网络和大型储存器,称为扁囊(cisternae)。由于淋巴系统发达,所以在静脉穿刺时血样常被淋巴稀释。IV

蛇面部有鼻孔(外鼻孔,external nares)。注意鼻孔可能卡皮,卡皮可能导致呼吸异响或炎症,应在蜕皮后检查鼻孔是否清爽(你需要清楚的知道鼻孔的正常状态再去处理鼻孔卡皮,如果不确定,去花几十块钱找兽医解决)。

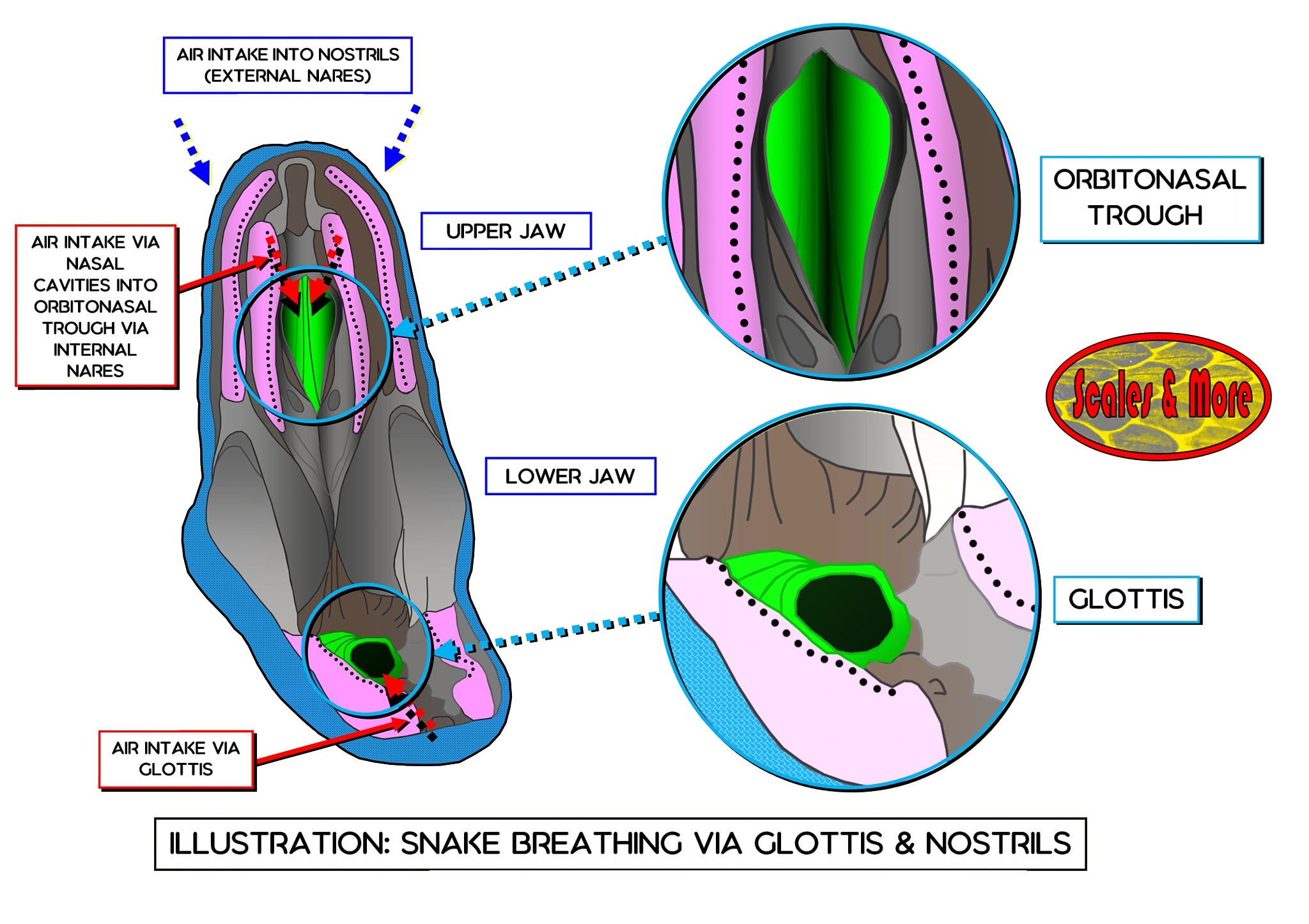

蛇呼吸时,空气通过外鼻孔(external nares), 鼻窦(nasal sinus), 内鼻孔(internal nares)进入体内。随后经声门(glottis,即气管口)进入气管。

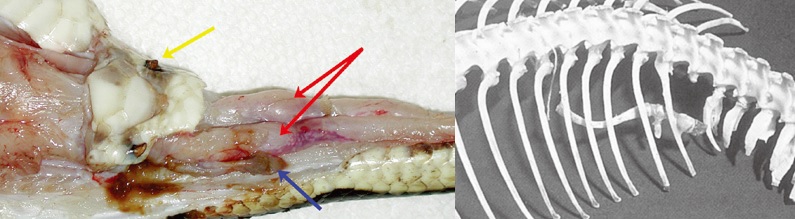

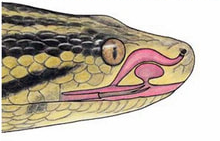

人的声门是两片声带所夹成而成的开口,在喉部,位于喉头和气管之间,气体进入体内后经过声门进入气管。蛇的气管口前置,位置与人区别很大,如下图所示,是在口腔底部舌的尾背侧。蛇的声门在休息时保持关闭,声门扩张肌控制其开启声门时才能呼吸。IV 下方视频中,被标记为5的结构是声门,被标记为4的结构是舌鞘:

蛇类的声门非常灵活,可以在吞食猎物时像潜水管子一样向前、向侧面延伸,这样才能边吞东西边呼吸。IV 下方视频中可以看到玉米蛇进食时位于口腔前下方的声门和舌鞘,并可看到声门前伸的动作。

【】【蛇的声门可以前伸:https://youtu.be/m3PQtYGNqjs?si=7hvuDPouIzuIvuY8】【】

观察蛇的口腔时,下方的声门比较显眼,导致许多人误以为声门是存储舌头的地方,其实不是。下面两图显示了蛇口腔内舌鞘(吻向,黄色箭头)和声门(尾向,绿色箭头)的相对位置,红色箭头指示的是两排牙:

注意了解声门是嘴里的哪个孔,口腔检查和force feeding的时候别压了人家的氧气管给憋死了。下方检查中用棉棒使玉米蛇张嘴,注意棉棒压住的位置是舌鞘附近,声门在棉棒后面,没有被压住。

人的舌很占地方,并且声门在喉部,所以给人插管很需要技术。但蛇的声门前伸,并且舌鞘和声门位置独立,麻醉后蛇的舌会自然收回舌鞘中,所以给蛇插管特别容易。IV

下方图片是虎蛇的插管:

有的蛇长有会厌软骨(玉米蛇没有),在呼吸时会震动。有会厌软骨的蛇吹气产生的嘶嘶声比没这软骨的蛇声音大得多。下图展现了佛罗里达松蛇(Florida Pinesnake,Pituophis melanoleucus mugitus)的会厌软骨,同时显示了舌鞘和声门的位置关系:

玉米蛇的舌主体为红色,中有沟壑,舌端色浅、分叉。平时存储于会厌前面的舌鞘内(见上面的图)。

下图展示了玉米蛇的舌。

玉米蛇吐舌时应清楚的看到舌尖分叉。如果舌尖不分叉,应考虑是否有呼吸道感染。

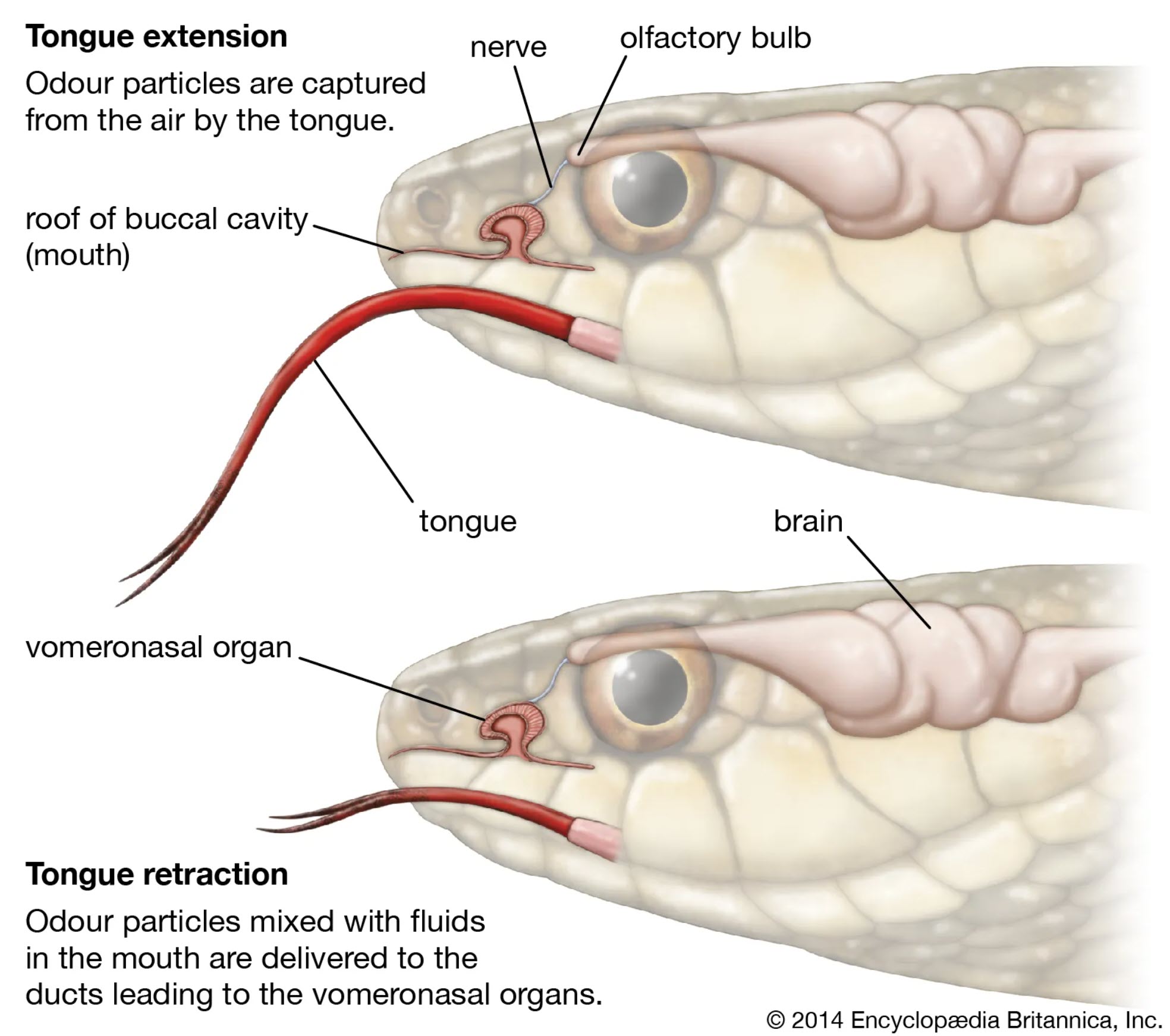

所有的爬行动物都有一个叫做Jacobson器官、也叫犁鼻器(vomeronasal organ)的附属嗅觉器官。是位于口腔前部上颚犁形骨上的圆顶状腔室,包有厚厚的感觉上皮(sensory epithelium),布有嗅神经的一个分支。IV

蛇通过在空气中抖动舌叉舌头粘附气味分子,然后将舌头放入犁鼻器中。蛇可以分析左右两侧两个舌叉的气味分辨化学信息及其位置(类似双耳的立体声)。蛇在有感兴趣的气味时会增加吐舌频率,并使舌头深得更长、抖动频率增加,还可能向有有趣气味的一侧(左或右)弯曲,类似于人的“侧耳细听”行为。

下方的视频是玉米蛇吐舌的40倍高速摄影视频。注意到玉米蛇尖颜色、舌尖分叉状态,抖舌速率和驱动模式,以及每次抖舌的长短不同(更长、更快的吐舌通常意味着对当前情形更感兴趣,比如正在寻找猎物)。

爬行动物的舌头和口腔上皮有味蕾。舌是味觉、触觉和嗅觉的器官。

饲养蛇的人在给蛇喂食冷却(例如,冻结并解冻到室温)的啮齿类动物时常常被咬,因为蛇可能闻到猎物的气味,但是会朝向热源(在这种情况下是“活”的饲养员手的辐射热)。IV

蛇的气管从喉部起,长度约体长的1/3,蛇的气管环(tracheal rings)不完整,背侧的四分之一是膜状的。

与人不同,蛇的呼吸道的黏膜纤毛内衬层(mucociliary lining)很原始,所以没法有效的清除气道渗出物,在处理呼吸道感染时有此因素的影响。

在进化上比较古老的蚺和蟒有两个肺,右肺比左肺稍大。进化程度更高的蛇类左肺退化,甚至可以完全缺失。右肺通常从靠近心脏的地方延伸到右肾的颅侧。

爬行动物的肺容量大、但表面积小。蛇的肺表面积只有相同大小哺乳动物的1%。蛇的肺结构简单,单室。IV

肺的头向部分被称为血管肺(vascular lung)有血管,主要用于气体交换,尾向的三分之一称囊肺(saccular lung)不能呼吸,主要作为气囊功能。有些蛇像拉风箱一样使用这个气囊。IV

注意到下图中标注的用于气体交换的右肺(Right lung,实际是右肺的血管肺部分)和其尾向的右气囊(Right air sac,右肺的囊肺部分)。

蛇的肺除用于气体交换外,还用于发声、示威和游泳时的浮力控制。

在许多蛇类中,肺的血管肺(vascular lung)部分向上延伸至气管,和背向的膜一起扩张成“气管-肺”。在极端情况下,最主要的气体交换功能部分是“气管-肺”的气管部分,而不是“气管-肺”的肺部。

肺的血管肺部分的壁由称为肺凹(faveoli)的蜂窝状单元组成,是气体交换的结构单位。注意这些肺凹(faveoli)与哺乳动物的肺泡(alveoli)不同源。IV

蛇没有横膈膜,整个胸腹膜(pleuroperitoneal)被称为体腔(coelom),不分胸腔和腹腔。IV

虽然蛇没有隔膜,但仍然是负压呼吸,通过胸廓肌肉的膨胀来产生负压。空气通过肋间肌(intercostal muscle)和躯干肌(Trunk muscle)的动作吸入和呼出。IV

由于缺乏隔膜,蛇没法咳嗽,再加上支气管纤毛运输系统很原始,爬行动物容易患上呼吸系统疾病,并且患病后很难像人一样通过咳嗽排出气道中的粘液。IV

患有肺炎的爬行动物往往会寻找栖息地较冷的一端,以减少对氧气的需求。IV

知道蛇没法咳嗽。知道呼吸道感染对蛇额外的危险性、了解呼吸道感染的行为症状(见呼吸道感染和肺炎)。

人的呼吸是由酸碱平衡和二氧化碳分压控制的(所以医院吸高浓度氧气时需要刻意掺入一定比例的二氧化碳,否则可能导致呼吸抑制),但爬行动物的呼吸是由温度升高控制的。温度升高会增加代谢率,从而增加氧气需求,刺激呼吸并增加潮气量。低氧水平也会刺激呼吸 - 因此在心肺停止期间需要小心不要对爬行动物进行过度通气。IV

蛇整个吞下猎物,不通过咀嚼破碎猎物。IV

蛇有口水,口腔中的腭腺(palatine)、舌腺(lingual)、舌下腺(sublingual)和唇腺(labial mucus-secreting glands)分泌唾液湿润口腔和润滑猎物。IV

【】【在这里找个蛇的口水https://www.bilibili.com/video/BV1eP411a7NB/?spm_id_from=333.1296.top_right_bar_window_default_collection.content.click&vd_source=55fbf3f163ca6c8b1f13baae2bcf64b5 未处理】【】

蛇的毒腺是特化的唇腺,没有唯一的进化源头,是多次独立进化的趋同进化。IV

蛇通过口腔负压吸取液体(不像蜥蜴、猫狗等靠舌头舔)。IV

蛇的食管可扩张,大约一半的长度没有肌肉附着IV。

下方视频中是一条患有重症肺炎的蛇在吞食老鼠后三天半至四天还未消化,动物医院通过内窥镜从胃中取出腐败的老鼠和混有的木屑,同时胃中有溃疡。从视频中可以看到一部分消化道和食管的结构:

蛇进食时会让身体呈波浪形扭动,用轴向肌肉和骨骼来帮助将食物输送到胃中。IV

【】【伏地魔视频】【】

蛇胃为纺锤形,与人不同的是蛇的贲门括约肌(cardiac sphincter,给胃的入口把门的)发育程度较低,所以蛇可以麻溜的一下吐出巨大的食物。蛇的胃扩张能力很强。IV

与许多哺乳动物、鸟类甚至蜥蜴相比,蛇的小肠相对较直,这是因为蛇是完全的食肉动物,不需要很长的消化道。纯肉食动物相比杂食或草食动物的肠通常都相对较短且不太曲折,例如猫就是如此。

泄殖腔有三个区域,从颅侧到尾侧是粪室(coprodeum),尿殖室(urodeum),肛室(proctodeum)。它接收来自消化、排尿和生殖系统的物质。尿酸盐和粪便可以存储在结肠和泄殖腔内。IV

玉米蛇即将排便时粪便存储于泄殖腔中,可以从外观观察到玉米蛇是否即将排便。下图是一条准备好排便的玉米蛇,注意到其泄殖孔附近的突起。

白化的蛇或者幼蛇可以通过半透明的身体看到体内的屎。

排便时角蛋白组分(比如老鼠毛)会团成一团拉出来,这一团团的叫felt(毛线团)。IV

蛇可以消化几乎所有的骨骼(包括鸟类的喙、鼠的牙齿等)并从中吸收钙质。

知道蛇粪便的正常状态,下图为玉米蛇的粪便,没有骨,其中黑色部分主要为老鼠毛组成的felt,浅黄色部分为尿酸。如果有骨、没felt、没尿酸、甚至还有老鼠的形状,那不是屎,是吐食了。

下图通过调亮展现了玉米蛇粪便中由小鼠的毛而形成的一团一团的felt:

应重视给玉米蛇喂食时不能褪毛。食物的毛(羽毛)是蛇的膳食纤维,帮助排便。如果长期喂食如褪毛的鹌鹑苗,会导致排便异常。

食物整只喂,不能去骨;更不能喂切块的精肉。

玉米蛇在一次进食后会分多次排便II,不应将喂食后的第一次排便作为消化完成的标志。

玉米蛇蜕皮期不会排便,如果喂食后尚未完全排便,此时进入蜕皮期,则会憋到蜕皮后再集中排便II

蛇类的肝脏细长,体积相当大。IV

蛇有胆囊,主要的胆色素是胆绿素。胰腺附着在十二指肠(duodenal)loop的肠系膜边缘,在一些蛇类中,胆囊与脾融合形成splenopancreas(脾胰)。IV

蛇的胰腺通常位于胆囊和脾脏的三联体中,位于细长的纺锤形肝脏的后端的远侧。

食物消化时,食物及其残渣的运动方向是小肠→结肠→泄殖腔。

人的脂肪大多存储于皮下,遍布全身。蛇不同,蛇的体腔内有专门存储脂肪的器官,称为脂肪体,每侧体腔有一排,在靠近尾部的位置。另外心脏的颅侧也有一小撮。IV

这一视频指出了蟒蛇标本中脂肪体的位置,不过为了不影响其他器官的展示,去除了脂肪体靠颅侧的一部分。

从下面玉米蛇腹面中线切口的解剖图中可以看到一对尾部脂肪体(fat bodies)的位置:

胖蛇中这些脂肪体可能非常大,消瘦的蛇中可能非常小。所以蛇超级胖的时候经常会胖出个屁股蛋。知道解剖结构后可以识别蛇长得大和长得胖之间的区别。

图中f是脂肪体,g是消化道,vc是腔静脉,t是睾丸,a是肾上腺。图中左侧是颅向。

猎物到胃里之后消化很快,但吸收很慢。包括骨骼在内的所有部分都能利用。一顿饭可能得5天才能消化完。

消化取决于环境温度,食物成分和动物的身体健康状况。IV

喂食后要格外注意合理的栖地温度。

不建议向生病或虚弱的爬行动物强行喂食(force feeding)固体食物,食物消化不了会直接在肚子里腐烂,导致严重后果。

爬行动物是变温动物,因为不用消耗能量来维持体温,所以非常节能,相同情况下的食物消耗量大约只有鸟类和哺乳类的几分之一。低代谢率和高效的食物转化使蟒蛇等大型肉食蛇类(在不理想情况下)可以几个月进食一次。为了节约能量,它们的肠道和消化酶在禁食期间会处于休眠状态,然后在进食时代谢率和酶活性会迅速增加,以帮助它们消化猎物。它们还调整了自己的胃肠道,使得食物进入时,休眠的肠道会迅速肥大,心、胰、肝、肾的功能也会大幅上调。一旦消化完成,反向过程发生,所有受影响的器官都会萎缩回正常大小。IV

【】【尿酸的形成机制和排出】【】

这个视频用一条蟒为标本展示了蛇的一对肾脏的外观和位置:

蛇有一对肾脏,呈细长的叶片状,位于肛吻长约75%处的尾背部体腔内。蛇的右肾位于左肾的颅侧。

蛇没有膀胱,输尿管直接排空到尿殖室,尿会反流到远端结肠里做重吸收。

人的肾元有一个叫亨利氏环(Loop of Henle)的结构,是一段连接从近曲小管通向远曲小管,其主要功能是建立溶质浓度梯度。蛇的肾脏缺乏亨利氏环,无法将尿液浓度提高到超过血浆的渗透压,如果排泄高溶解度的尿素会浪费大量的水。所以陆生爬行动物为了帮助节约水份进化为排泄尿酸的代谢,其沉淀为白色的尿酸盐(水生爬行动物排泄尿素)。虽然这有助于减少水分流失,但一个主要的缺点是,由于尿酸是通过肾小管分泌的,所以不管爬行动物是不是脱水都会被排泄出来。因此,脱水的爬行动物或那些有肾问题的动物很容易痛风,即血液中尿酸的积累,沉淀为尿酸盐晶体,沉积在关节(关节痛风)和内脏器官(内脏痛风)中。IV

了解蛇的排尿是拉出固体的尿酸,不是像人一样尿出液体的尿素水溶液。

爬行动物的肾门系统具有由肾动脉和肾门静脉组成的双向供血系统。这条静脉绕过肾丝球,进入肾小管层次,帮助分泌尿酸。它还在减少水消耗中发挥作用。当脱水时,肾小球过滤率减慢,肾门系统将保持肾小管的灌注状态,以防止坏死。肾门系统的控制方式目前还不清楚,但人们认为它可能与鸟类相似,有在压力下可关闭的阀门系统,将血直接送往心脏。IV

在雄性蛇类中,肾脏的末端部分为性段(sexual segment),指的是其末端肾曲小管(convoluted renal tubules)会受雄激素控制而在繁殖季节变得肥大并分泌液体。性段分泌的液体是精液的一部分。受影响的肾脏会增大,且显得惨白。对不熟悉的兽医可能看起来像是有病似的,其实是正常的。蛋白质消化产生的含氮废物以尿酸形式排出,为白色至黄色固体,与粪便一起排出。蛇的肾脏无法排泄比血浆浓度更高的尿液。IV</sup

下图中黄色箭头指示了公蛇繁殖期蛇肾的性段(sexual segment,黄色箭头)。小图是非繁殖期正常蛇肾的样子:

蛇的性别是染色体决定体系(不像部分鳄鱼、海龟、守宫等是孵化温度决定性别)。IV

玉米蛇是ZW/ZZ性别体系,雌性异形(ZW),雄性同型(ZZ),与人的XX/XY相反。IV

大多数蛇的雌性蛇的体型比雄性的大IV(玉米蛇似乎没有明显区别?)。

玉米蛇有性生殖。有些蛇有孤雌生殖现象(如盲蛇、锉蛇(file snake)、一些蟒等)IV,没有查到玉米蛇有孤雌生殖现象。

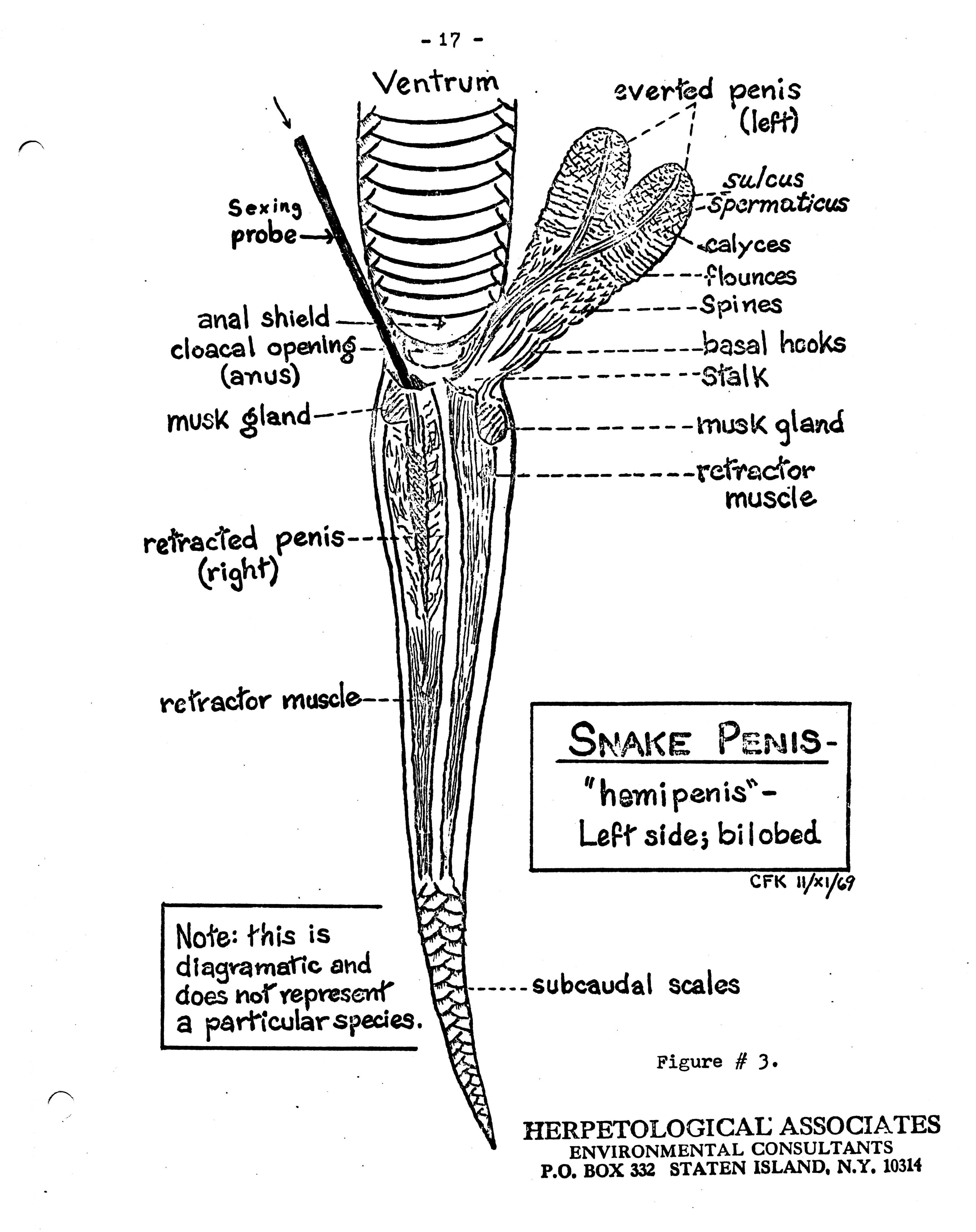

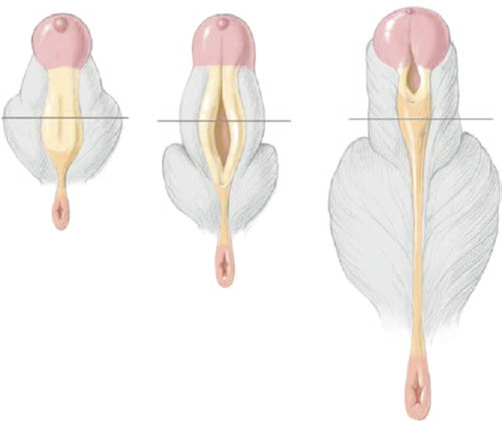

下图是雄性蛇的生殖系统结构如图所示(注意它不特指某种蛇):

- Ventrum 胸腹部

- Sulcus spermaticus 精沟

- Calyces

- Flounces

- Spines

- Basal hooks

- Stalk

- Musk gland 气味腺

- Retractor muscle 半阴茎收缩肌

- Sexing probe 这不是蛇结构的一部分,指示的是使用探针法测试性别时如何插入性别探针

- Anal sheld

- Cloacal opening (anus) (泄殖腔孔)

- Everted penis 膨出体外的半阴茎

- Retracted penis 收起的半阴茎

蛇有两根半阴茎(hemipenes),平时存放于尾部腹面基部的泄殖腔尾侧。下图中为蚺的解剖图片(尾朝右)。蓝色箭头指示气味腺,红色箭头指示蛇的半阴茎,黄色箭头指示蚺属有的骨盆附肢残迹。IV

(蛇的半阴茎收起时从体外看起来并不明显,但是蜥蜴的相同结构看起来很明显,显示为泄殖腔下方的两个鼓包,如下图所示。有人仿照人类结构叫它是雄性蜥蜴的睾丸,但其实它是藏起来的两根半阴茎)。

在交配期间,两个半阴茎的其中一根从泄殖腔中膨出翻转出来(inside-out),插入雌性的泄殖腔。半阴颈收起时的内面在膨出后是接触雌性的外面。

如下图所示,半阴茎在性交时一次用一根,会通过充血和肌肉运动勃起。IV下图为交配中的玉米蛇。

雄蛇有纺锤形的睾丸,但位于体内,不外露。生殖腺位于肾脏的颅侧,右侧的生殖腺比左侧的更接近颅部。右侧睾丸紧邻下腔静脉,并通过微小的血管与之相连。左侧睾丸有自己的血供,但与左肾上腺紧密相连。IV

图中t是睾丸,f是脂肪体,g是消化道,vc是腔静脉,a是肾上腺。图中左侧是颅向。

睾丸会随着季节变化增大/缩小。在交配过程中,精子在中肾管中(生成后?)被运送到尿殖室和半阴茎的基部。IV

人的精液沿着尿道排出,尿道在阴茎的内部。人的男性胎儿发育过程中,首先形成尿道板,随后尿道板中央细胞退化,形成开放的尿道沟,之后沟两侧的阴茎间质细胞迁移生长,逐渐融合为闭合的管状,男性阴茎下方仍然可见融合过程导致的接缝,闭合过程有问题时会导致发育疾病、比如尿道下裂。

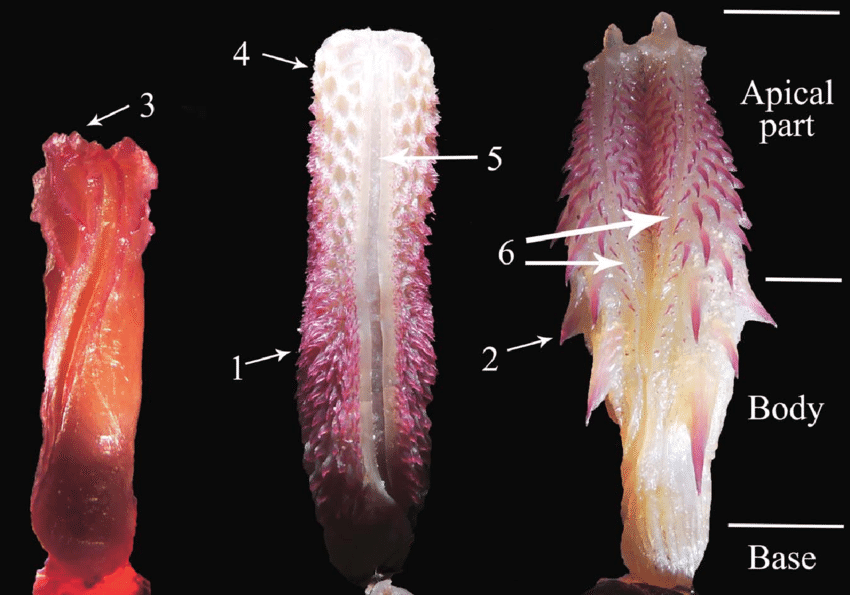

与人相比,蛇的精液输送通道欠缺最后一个过程,没有融合为闭合管路,而是在半阴颈外部形成精沟(sulcus spermaticus),精液沿着勃起的半阴茎上的精沟进入雌性的泄殖腔。部分蛇的精沟可以是分叉的。暂未查到玉米蛇的半阴茎外观。

下图分别为斑点沙蟒 Eryx jaculus、达尔鞭蛇 Platyceps najadum 和滑蛇 *Coronella austriaca *的半阴茎,图中1、2分别是长度不同的皮棘(spines),3是flounce,4是萼(calyce),5和6分别是分叉和不分叉的精沟。不同蛇的半阴茎差别很大,可用于蛇的分类。(K. Andonov, 2017 ![]()

![]() )IV

)IV

蛇的半阴茎没有排尿功能,受损或者坏死了可以直接切除,不影响生殖以外的功能。切掉一个半阴茎的蛇还可以用另一个半阴茎交配。IV

下图为玉米蛇在未交配的情况下排出的精液。(Aw_bull_nuts, 2022 ![]() )I

)I

雌蛇有一对卵巢和一对输卵管,不对称分布。卵巢位于胰腺附近。每个输卵管在尿道部分都有一个独立的开口进入泄殖腔。卵巢负责产生雌激素、生成生殖细胞,它们呈囊状,表面覆卵泡。右侧卵巢靠近下腔静脉,左侧卵巢靠近左肾上腺。输卵管不仅提供卵子运输,还提供白蛋白、蛋白质和钙质以完成蛇蛋的构建。

玉米蛇卵生(不像束带蛇等是卵胎生)。

受精后雌蛇于约一个月后产蛋,通常选取温暖、潮湿的隐蔽处为产蛋地点,每胎11 ± 5枚,有一胎产24枚的记录(Linzey, 1981 ![]() )IV 。通常一年一胎,圈养情况下也有一年两胎(Tyron, 1984

)IV 。通常一年一胎,圈养情况下也有一年两胎(Tyron, 1984 ![]() )IV 。

)IV 。

鸟蛋硬质而脆,易破碎,鸡蛋形。龟蛋也是硬质的。蛇蛋是革质的,质韧且可以有一定形变,失水时会皱缩、因生化过程压力增大时会像水气球一样涨大。蛇蛋细长,长30-61 mm,宽 13-26 mm (Ernst, 1989 ![]() )IV ,(Seigel, 1991

)IV ,(Seigel, 1991 ![]() )IV 。蛇蛋生下时表面有粘液,在半天至一天时间内基本固化,如果刚下的一堆蛇蛋不人为剥离,就会黏在一起一同孵化。这一黏性特性的进化作用是防止蛋体倾覆,如果蛇的胚胎已固定于蛋的内表面,再将蛋翻转,可能导致蛇的胚胎被“淹死”。因而孵化蛇蛋的人会在蛇蛋的上方用马克笔做标记,以便在意外将蛋翻转的时候知道原来的朝向,方便恢复。下图为圈养玉米蛇的蛋(Snake Discovery, 2023

)IV 。蛇蛋生下时表面有粘液,在半天至一天时间内基本固化,如果刚下的一堆蛇蛋不人为剥离,就会黏在一起一同孵化。这一黏性特性的进化作用是防止蛋体倾覆,如果蛇的胚胎已固定于蛋的内表面,再将蛋翻转,可能导致蛇的胚胎被“淹死”。因而孵化蛇蛋的人会在蛇蛋的上方用马克笔做标记,以便在意外将蛋翻转的时候知道原来的朝向,方便恢复。下图为圈养玉米蛇的蛋(Snake Discovery, 2023 ![]() )I :

)I :

玉米蛇无孵化行为,“发射后不管”(蛇类中的例外:眼镜王蛇有筑巢、护巢行为,其会用身体收集树叶将蛋掩埋起来,树叶堆会发酵产生热量;还有部分蛇会通过震颤骨骼肌产热并用其孵蛋)。孵化期70 ± 9天,一般于8月末至9月末出生。(Wikipedia ![]() )III (Virginia Herpetological Society

)III (Virginia Herpetological Society ![]() )I

)I

新生蛇用特化的鳞(称“蛋齿”,egg tooth)划破蛋壳后出生。有的蛇缺乏egg tooth,导致无法划破蛋壳而溺死。此时在人工繁育情况下可用手术刀小心的划破蛋壳制造开孔,并等待蛇自己从蛋中爬出来。

有人在给蛋开口后直接伸手进去将蛇从蛋中拔出,这是动物虐待行为。

新生蛇的长度约10 cm。

玉米蛇有求偶行为。这一知识的意义是雄性发情时有时会向自己的尾巴求偶,表现为蛇自己的身形形成一个闭合轨道(可能是个⚪型,也可能是个∞,可能叠好几层),不断地沿着这个轨道爬动。不了解的饲主看到这种异常行为会非常紧张,其实是正常的。

(Snake Discovery, 2023 ![]() )III

)III

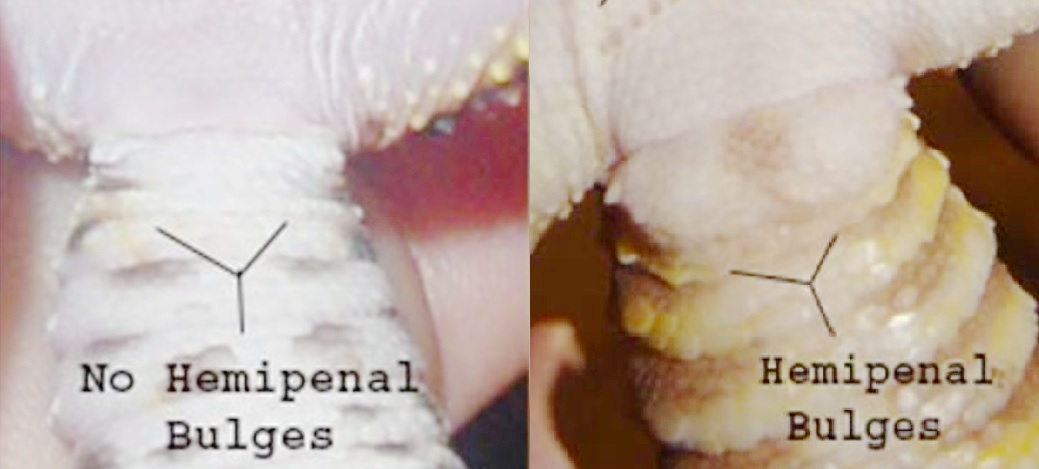

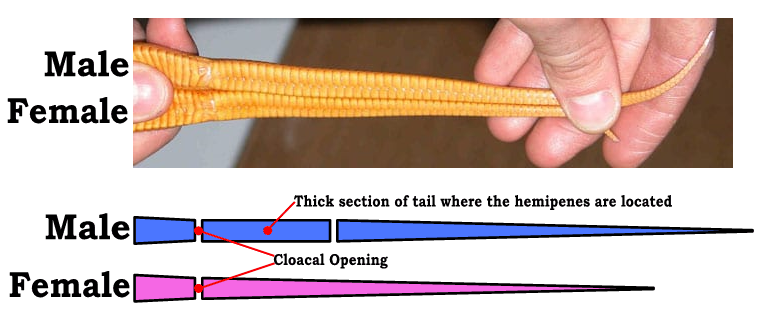

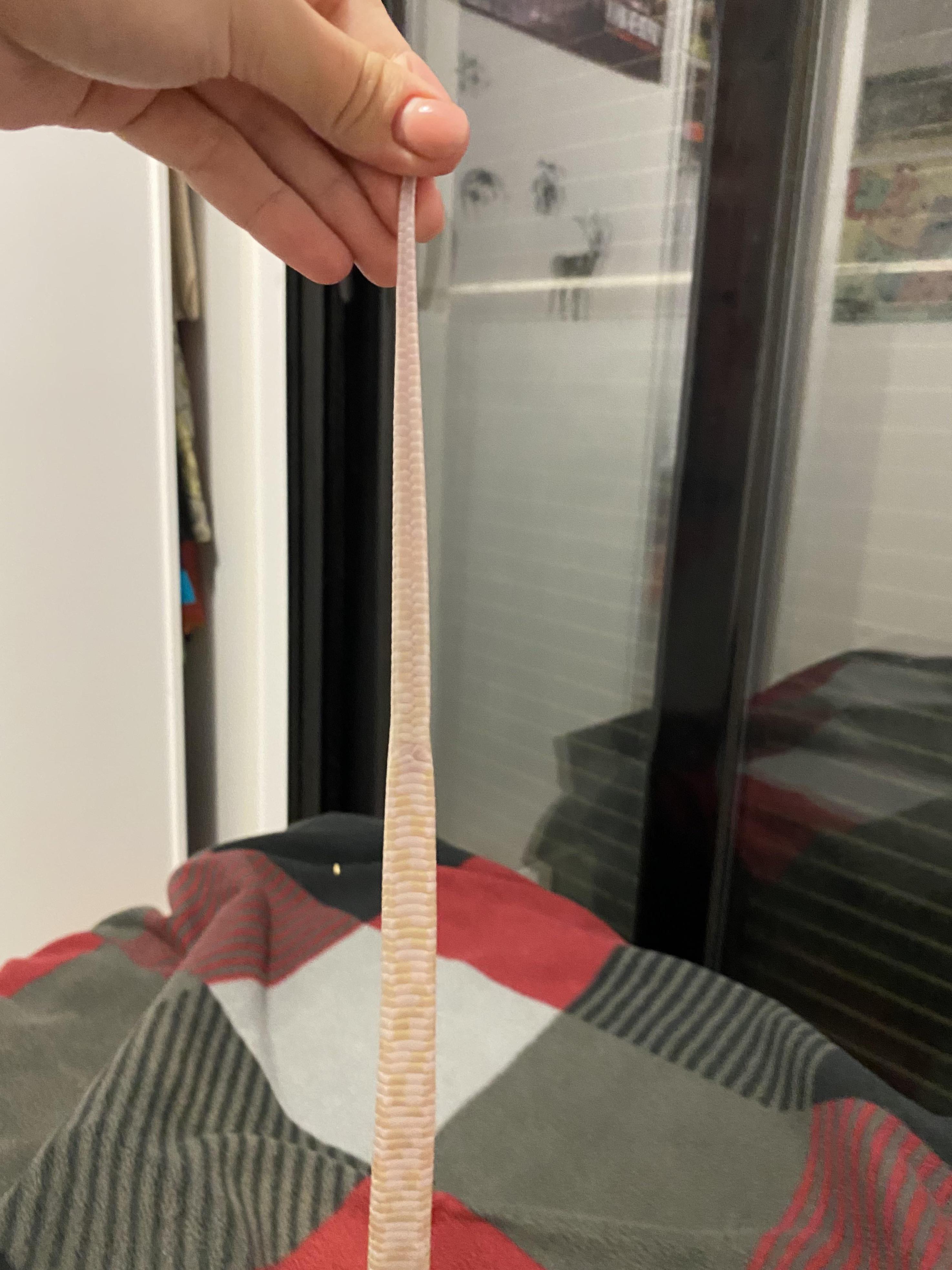

雄性蛇的尾部(泄殖腔开孔以下部分)因为需要装下半阴茎,所以更粗、长;雌性蛇在泄殖腔开孔以下快速缩窄,且尾较短。III

在许多蛇类中,由于半阴茎的存在,雄性的尾部基部比雌性的更宽且更直。(Chris Jones ![]() )I ,(Pet Exchange, 2015

)I ,(Pet Exchange, 2015 ![]() )I

)I

下图为另一条雄性玉米蛇尾部的外观。I

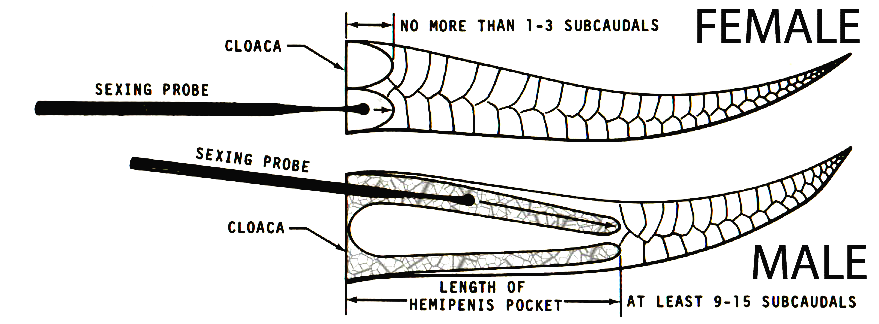

针对成体玉米蛇,用圆头金属探针从泄殖腔口朝尾部插入半阴茎腔。雄性蛇可插入的更深(相应腔体要存放翻过来的半阴茎),雌性可插入的较短(可以比对插入深度对应几个鳞片的长度)。这是对成体蛇最方便、廉价、准确的方法。(Laszlo, 1975 ![]()

![]() )IV

)IV

蛇的半阴茎存放于体内时是翻过来的,所以Probing插入时探针接触的“墙”的其实是半阴茎的外表面。 但是如果你现在不会,也不应该只看视频教程就照着做。得有兽医或极有经验的人手把手教你,否则可能造成严重伤害。

由于半阴茎的存在,可以用水溶性的润滑剂润滑一个钝头探针,然后小心的插入蛇的尾部基部和半鞘的腔内,以准确地确定性别。相较于同种的雌性,雄性的探针可以插入的更深。IV

对幼蛇,可以通过挤压蛇的半阴茎腔使雄性阴茎翻转出来,雌性翻不出来。下方为挤出一条幼年雄性玉米蛇的两条半阴茎的视频。IV

网上有很多教程,但是如果你现在不会,也不建议只看视频教程就照着做。应该请人手把手教你。这不光因为错误的手法会伤害蛇,还因为挤不出半阴茎时,你难以确定到底是你手法有问题还是确实就是雌性。

这是既准确又没有潜在伤害的方法,除了要花钱之外没什么坏处(大概几十美元)。需将蛇蜕寄到基因检测机构,比如Raregenetics.com,除了性别之外还可以鉴定其基因构成。IV

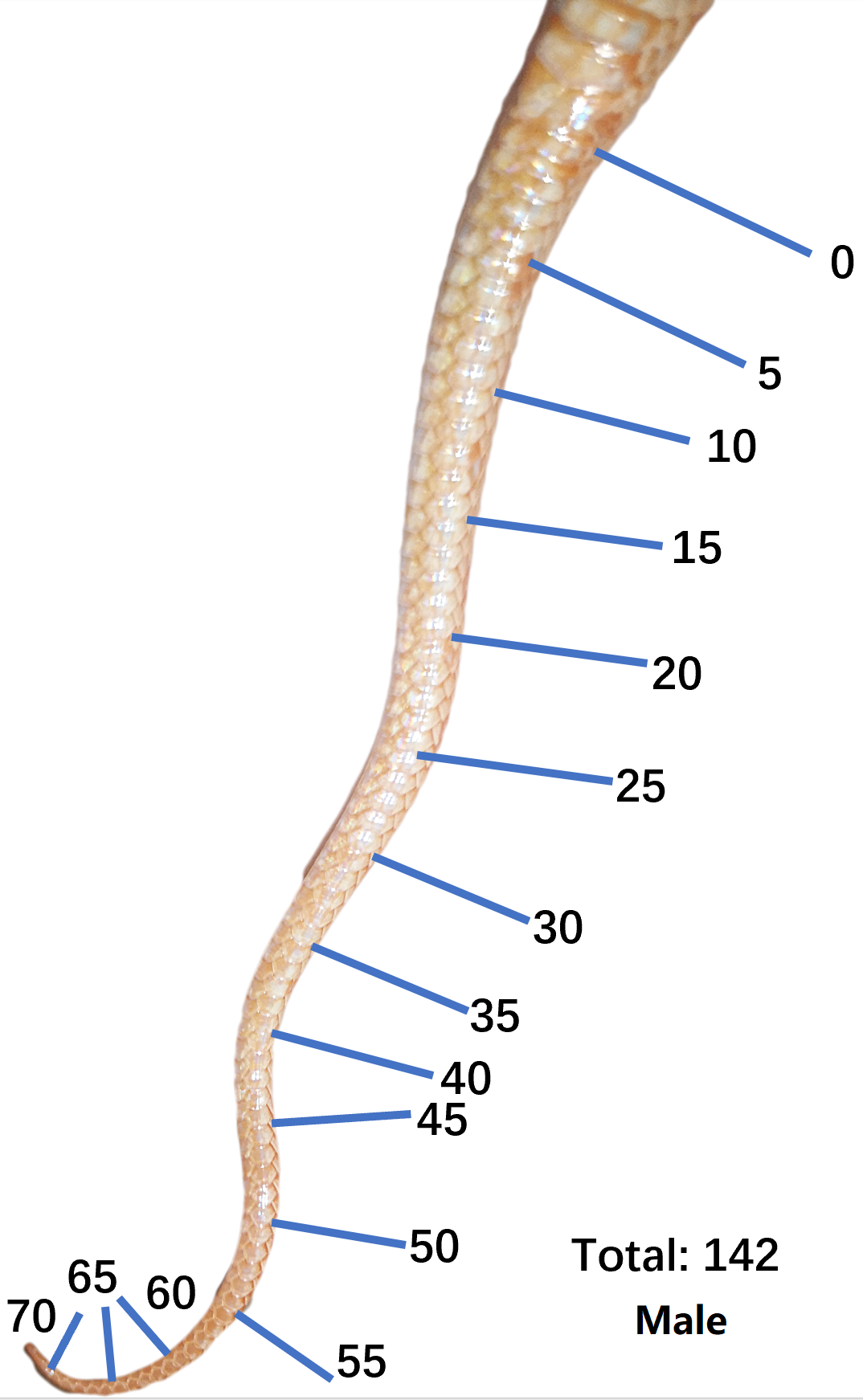

尾鳞计数法不可靠

有许多网络资源声称可以用计数尾鳞的方式判断玉米蛇的性别,但依据文献证据,我认为这一方法无法得出可靠结论。网上对此方法的描述是蛇的泄殖孔到尾尖的腹鳞鳞片数目多于70行(140片)大概率为雄性、少于65行大概率为雌性、65~70行之间不能确定,例如这种方法认为下图中的玉米蛇为雄性。

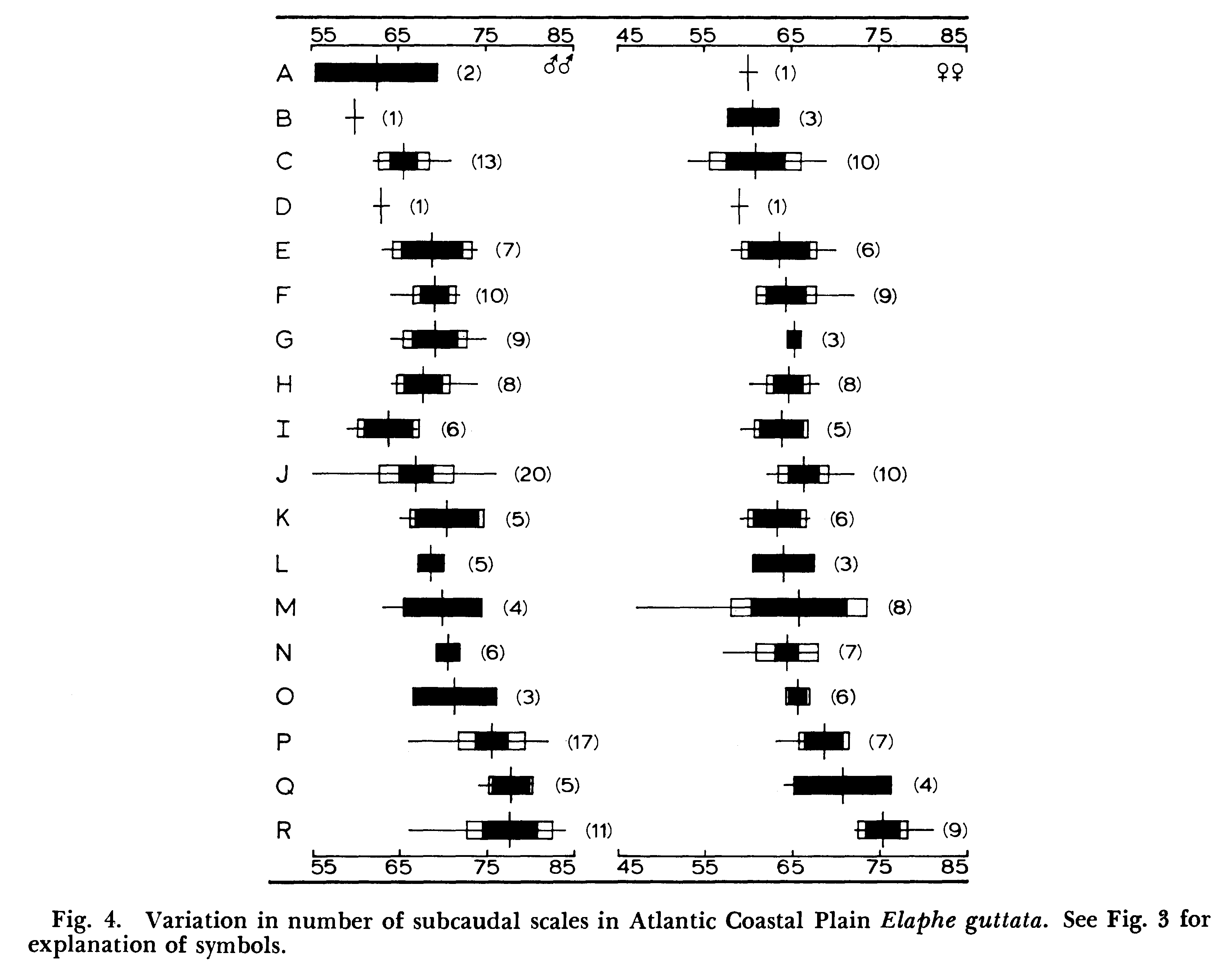

但根据文献统计,可见这一方法的不确定性较大。根据(Mitchell, 1977 ![]()

![]() )IV 的统计(如下图),通过读图,可以算出雄性玉米蛇的尾下鳞计数分布为69.9 ± 5.4,雌性为65.5 ± 5.1。

)IV 的统计(如下图),通过读图,可以算出雄性玉米蛇的尾下鳞计数分布为69.9 ± 5.4,雌性为65.5 ± 5.1。

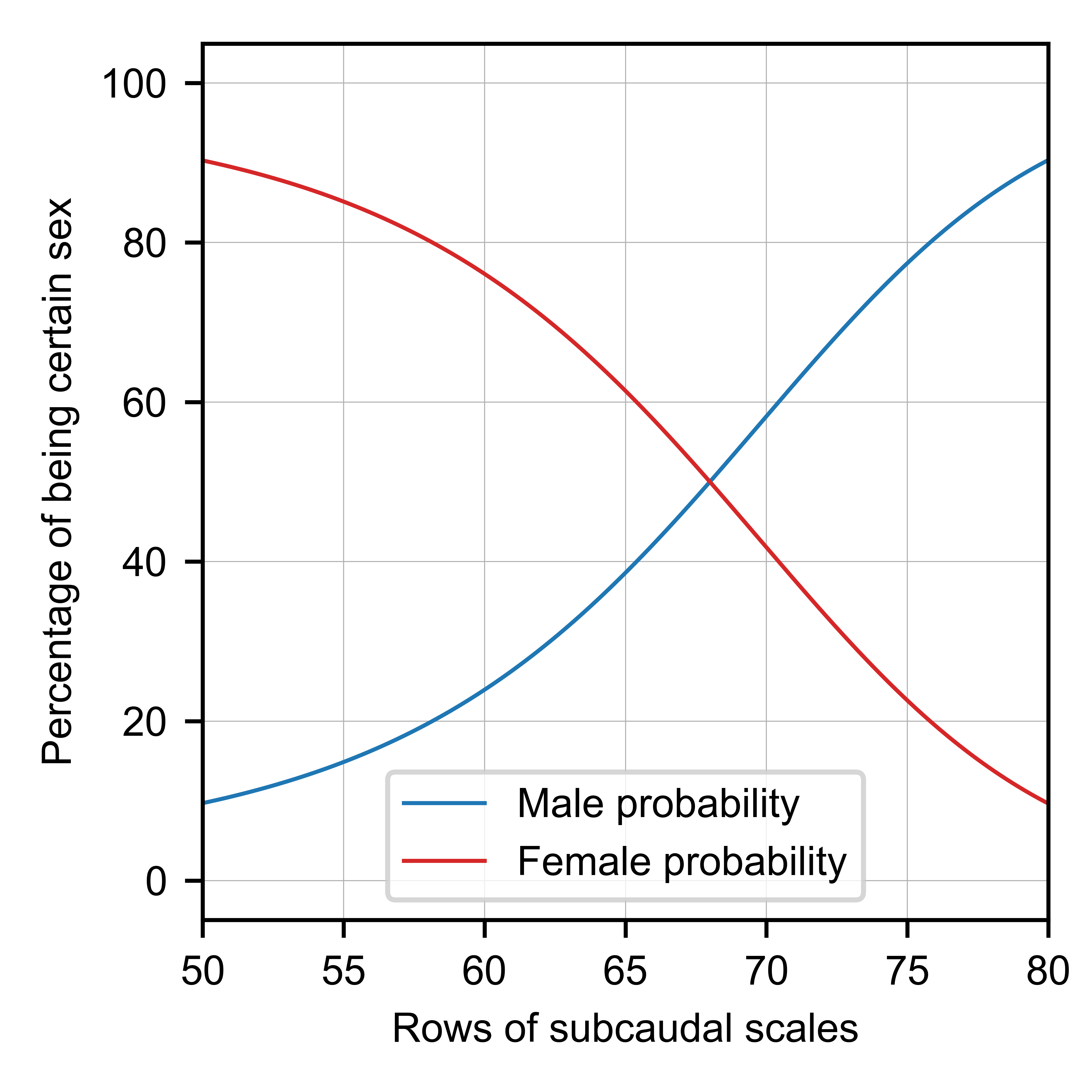

据此可以绘制出下列正态分布图,可见虽然两性交叉确实在65~70行之间,但因分布过宽,通过尾鳞计数法鉴定性别的可靠性极差,雌雄差距太小。

内分泌系统的主要腺体包括松果体、垂体、下丘脑、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰腺、卵巢/睾丸。

人的松果体位于大脑中部,分泌褪黑素。褪黑素浓度增加时人感到困倦,从而调节昼夜周期。褪黑素的合成受光照控制,光强增加会阻断褪黑素合成。蛇的松果体有同样功能,但夜行蛇类的褪黑素浓度上升后会导致其清醒、而不是困倦。III

蛇的垂体是主宰腺(master gland),分泌多种调控其他内分泌活动的激素,这与哺乳动物相同。

人的甲状腺在喉部,呈“甲状”。蛇有一个或一对甲状腺,在心脏的颅侧、气管的腹侧,呈球形。蛇的甲状腺除了控制新陈代谢(受温度影响)和生长,还有一个重要功能是控制蜕皮周期。甲状腺功能障碍可能导致脱皮不畅、反复频繁蜕皮等。下图绿色箭头指示的是甲状腺,红色箭头是心脏。IV

蛇有两对甲状旁腺,嵌入在心脏和甲状腺颅侧的胸腺中。有控制钙磷水平的功能。IV

与哺乳动物不同,成年蛇的胸腺并不会随年龄萎缩。不过它位于甲状腺颅侧的脂肪组织中,解剖时可能不太容易找到。IV

下图中左侧是颅侧,g是消化道,vc是腔静脉,f是脂肪体,t是睾丸,a是肾上腺。IV

蛇的胰腺呈金字塔形,与脾脏紧密联系。具有内分泌和外分泌功能,与哺乳动物相同。IV

蛇的肾上腺位于gonadal mesentery(性腺肠系膜)内,呈黄色或红色,依附于蛇的生殖腺上。IV

人的睾丸呈椭球形,脱垂于阴囊中,左右睾丸基本等高、一侧比另一侧略低,人的睾丸大小没有季节性变化。与之对比,蛇的睾丸在体内,呈纺锤形,在肾的颅侧,右侧睾丸与左侧睾丸基本完全错开,右侧睾丸在左侧睾丸的颅侧(注意下图中的位置关系)。蛇在发情期时睾丸会膨大至平时的两倍大,称为睾丸的 recrudescence。IV

作为变温动物,蛇类依赖于通过与环境的交互来行为上调节它们的体温。不同的物种有不同的优选体温(Preferred body temperature, PBT)。蛇生病、怀孕或者正在消化时可能会主动寻找热区提高体温。要养好蛇必须了解它们对温度的需求,同时最好提供温度梯度。IV

蛇并不是完全的变温动物,有些蟒在孵化期间可以体现一定的恒温性,通过骨骼肌产热来维持孵化温度。IV

爬行动物有12对脑神经。大脑占身体质量的1%。有人觉得爬行动物视力不好,其实许多爬行动物的视叶发达,视力优秀。IV

与哺乳动物不同,蛇的脊髓延伸至尾部,没有脊尾(cauda equina)。IV

蛇的脊髓有运动中枢,使其具有一定的从大脑独立的局部自主性。这意味着爬行动物脊髓损伤的预后可能比哺乳动物更好。有的乌龟在缺失一段脊椎后后腿仍然可以爬行,只不过前后腿的运动不再协调。IV

见呼吸一节。

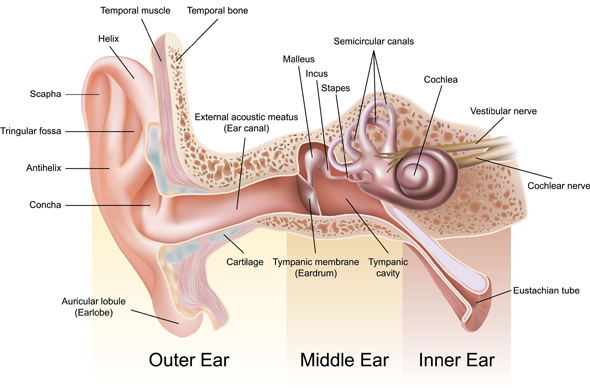

首先复习人耳的结构。人耳附着于颞骨上、是头骨的一部分,人的中耳、内耳在颞骨形成的腔室内。人耳从外而内分为外耳、中耳、内耳。外耳和中耳间有鼓膜。鼓膜连接着三块听小骨,声音传导到鼓膜后分别经过锤骨(malleus)、砧骨(incus)和耳蜗骨(stapes)传到内耳,内耳有耳蜗,耳蜗上的绒毛细胞有不同的共振频率,对不同频率的机械波产生听神经冲动,产生听觉。中耳有咽鼓管,用来平衡鼓室的气压(坐飞机时捏鼻子吹气缓解耳痛就是在通过咽鼓管平衡鼓室气压)。

蛇的听觉与人有这些区别:

蛇没有外耳。人们曾经一度因此认为蛇无法听到声音,只能感知来自底面得振动。然而电生理学研究表明蛇可以通过骨传导对空气中频率为150~\600 Hz的声音产生反应(对比人的听觉范围是20~20000赫兹)。所以说蛇听不见声音是错误的。IV

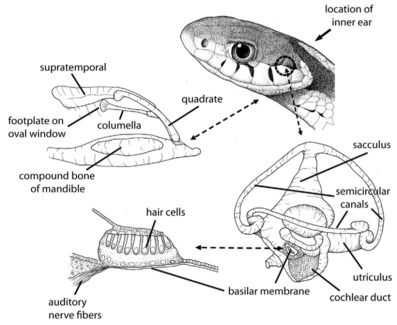

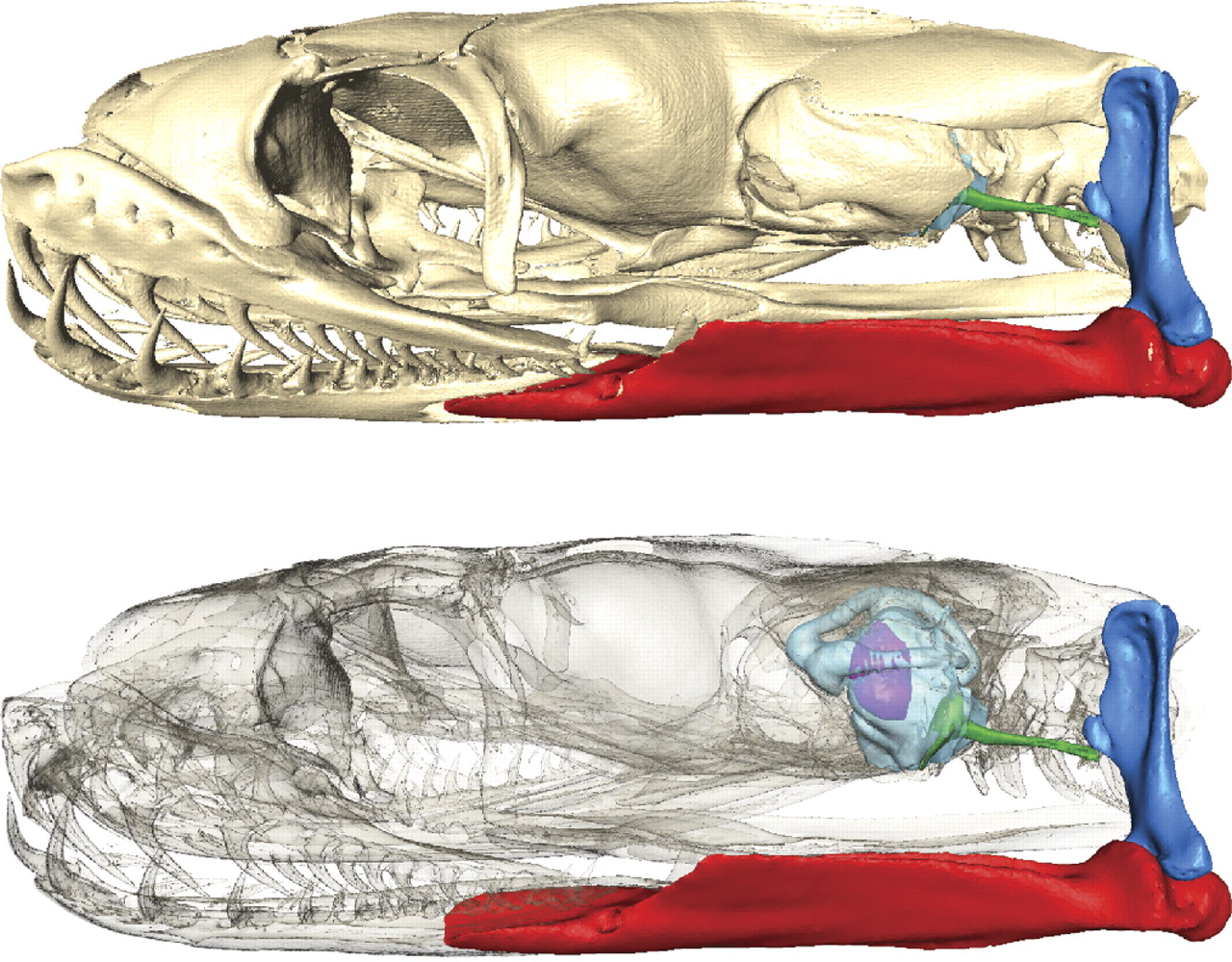

下图为蛇耳的结构:

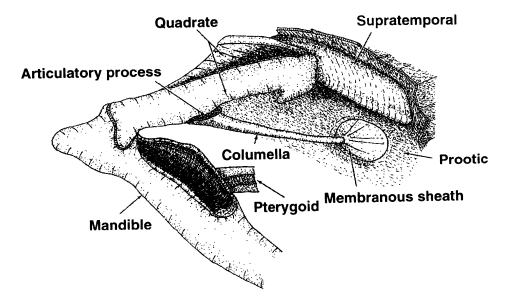

蛇没有鼓膜。蛇耳的中耳骨直接附着于方骨上(就是上面讲的蛇的颌关节比人多出来的那块骨头)。人的中耳有三块骨头连接耳膜和内耳;蛇的中耳只有一块骨头,叫做耳柱骨(columella)。下图为蛇耳结构与蛇头部的位置关系:

下图为蛇中耳的结构:

蛇的咽鼓管短而宽,且不封闭。IV

蛇的内耳包含平衡器官,与人一样有三个半规管(semicircular canal)和耳蜗(cochlea),还有椭圆囊(utricle)和球囊(saccule)。IV

【Health and Welfare of Captive Reptiles】

眼镜是蛇的主要的视觉感受器官(考虑到其他一些动物的情况,这其实不是废话)。

人眼有眼皮,眼皮是可以相对面部皮肤独立运动的不透明皮肤。蛇的眼睑在胚胎发育期间融合,形成一个角质化的透明的眼鳞(spectacle/brille),完全覆盖在眼睛上,所以可以说蛇既不能闭眼(没有眼皮遮罩),也不能睁眼(眼球表面终生被眼鳞覆盖)。蛇的眼鳞与其他部分的表皮鳞片连续并一同蜕皮。下图为玉米蛇的眼鳞附近的鳞片结构:

蛇会分泌眼泪,但因为眼鳞的存在不能流出来,泪液通过角膜和眼鳞之间的空间流走(称subspectacular space),排入上颌骨远离身体中心方向的空腔中(distal aspect of the medial maxillae)。IV

有些蛇(不含玉米蛇)有专门的红外线热感器官,如蟒、蚺嘴上的洞和蝮的颊窝,专门接收微米波长的热辐射的红外线。这使它们能够感知到温暖的血液猎物,并在完全黑暗中捕捉它们。这些凹坑由三叉神经丰富地支配,它们非常敏感,甚至可以检测到0.003°C的温度变化。玉米蛇没有热辐射红外线感知器官。IV

人眼通过睫状体对焦,睫状肌可以改变晶状体形状,从而改变透镜的焦距;但蛇的睫状肌在进化中丧失了,不能这样对焦。蛇的视对焦是通过虹膜肌肉的运动将晶状体向视网膜靠近或远离来实现的。IV

与人一样,蛇的瞳孔会根据光强缩放,如果没有光度计,可以利用这一性质粗略定性判断栖地内人工光源的亮度是否足够:

夏日晴天的阳光下玉米蛇的瞳孔状态

室内灯光下玉米蛇的瞳孔状态

蛇的瞳孔在醒着的时候大部分时候位于中间,有时会锁定其关心物体的转动(边无年, 2023 ![]() )I ,但左右两眼总是协调的:

)I ,但左右两眼总是协调的:

睡着的时候眼球会逐渐漂移,通常是向下漂移 II。这是识别蛇在不在睡觉的重要方法。(更准确的方法是观察蛇左右两眼的视线方向是否协调,但很难在不惊动蛇的前提下同时观察到两只眼睛)。不要觉得蛇一动不动、不吐舌就是在睡觉,说蛇一天80%的时间都在睡觉其实是错误的)。

下图中左侧是在睡觉,右侧是拍摄过程中醒了。注意左右两种状态的蛇都是一动不动的。基本只有眼球有差别。

下方视频是某个下午的缩时视频,懂得看眼球的方法后能感觉到它和你上课打瞌睡的感觉是一摸一样的:

很多蛇无法用视觉信息处理“透明物体”的概念,这个结论有助于理解玉米蛇的很多诡异行为。比如蛇对栖地环境不满时,会不断的用鼻子点玻璃,认为可以从玻璃的方向出去。再比如下方视频中的玉米蛇想从碗中出去,但理解不了透明结界,所以想直接从水下游泳向前出去:

出现这些问题时一是考虑是否需要解决造成蛇想离开当前环境的原因,二是考虑换用不透明的分隔材料,比如给透明塑料加套、或者换成不透明的石质水碗。

中央凹(fovea)是眼睛感知细节的部分,哺乳动物、鸟、蜥蜴有中央凹(当然不是全部都有),但蛇的眼睛缺乏中央凹,有人根据这个结构的缺失推测蛇的视觉的空间分辨率不一定好。我们不能让蛇看视力表,但是可以根据细胞密度估计视力。 Hauzman 和 Wong 分别测试了普通束带蛇和Philodryas属的两种蛇(均为日行)的光感细胞密度,三种蛇的细胞密度都差不多,据此密度可以估算出日行蛇的空间分辨率是2周期/度左右,角分辨率15分。这个角分辨率的只管概念是:对照国内的对数视力表10^1.2 = 15.8',所以日行蛇等于5.0视力表中的3.8的视力,比视力表最上面一行还要大一两倍才能看清。

Montiani-Ferreira 2022, Wild and Exotic Animal Ophthalmology.pdf

The visual acuity in at least a water snake (with a relatively small eye) was considered comparable to that in the cat in one study (Baker et al. 2007), but perhaps less than half of that in cats in another study (Blake et al. 1974; Hauzman et al. 2014; 2.4–2.7 cycles per degree). Larger snake eyes would likely have better acuity than the small eyes of water snakes (Baker et al. 2007). However, Snakes obviously rely on more than just vision to survive and prosper however and can continue to live healthy lives even when blind (Bonnet et al. 1999). Captive snakes functionally blinded by age related cataracts are rarely impaired in feeding and continuing to do well. The same appears to be the case for snakes (at least in some situations) in the wild.

【】【注意这个视频中有多少是正确的:https://www.bilibili.com/video/BV1Mz4y1U7Ki/,说眼镜蛇、森林王蛇视力好;盾蟒】【】

【】【乱摘抄《中国蛇类》[狗子] 蛇眼的晶状体几近球形,又不能改变曲率以调节焦距,只能借晶状体前后移动来调节在视网膜上成像的焦距。由于这种调节力有限,加之除少数树栖种类外,蛇没有中央窝或视凹,所以蛇的视觉不敏锐,对静止的物体不敏感,只对运动的物体较敏感。蛇眼视网膜和眼球后壁的细胞中有一种色素物质叫结晶鸟便嘌呤,使蛇在微弱的光线下也能产生视觉兴奋。 蛇眼的功能。蛇眼位于头的两侧。白昼活动的蛇眼较大,瞳孔圆形;夜晚活动的蛇,瞳孔多为直立椭圆形,以避免白天的强烈光照,到晚上则散大呈圆形。盲蛇科蛇类的眼退化,只能感知光亮或黑暗;其他穴居蛇类的眼也较小,视觉不发达。树栖蛇类视觉较发达,典型的树栖蛇类如绿瘦蛇等还有一些特点,如瞳孔呈一横裂,几乎占据整个眼眶的宽度;头两侧眼的前后各有一条较深的凹槽

摘抄来自http://www.bio1000.com/gwjz/201901/087385.html[狗子]

新的研究发现,大多数蛇都有三种视觉色素,在白天可能是二色的 - 看到两种原色,而不是大多数人看到的三种。然而,它还发现蛇视觉色素基因经历了大量的适应,包括色素对光敏感的光波长的许多变化,以适应蛇进化的生活方式的多样性。

在新研究中检查的大多数蛇对紫外线敏感,这可能使它们在低光照条件下看得很清楚。为了使光线到达视网膜并被颜料吸收,它首先穿过眼睛的晶状体。因此,具有紫外线敏感视觉颜料的蛇具有透过紫外线的镜片。

相比之下,研究表明那些依靠视力在白天捕猎的蛇,如滑翔的金树蛇Chrysopelea ornata和Monypellier蛇Malpolon monspessulanus,都有阻挡紫外线的镜片。除了可能有助于保护眼睛免受损伤之外,这可能有助于提高视力 - 就像滑雪者的黄色护目镜切出一些蓝光并提高对比度一样。

此外,这些带紫外线过滤镜片的蛇已经调整了视网膜中的色素,使它们对短紫外线不再敏感,但吸收更长的波长。】【】

爬行动物的色觉与人色觉差别很大。蛇的可见光可能包含了人的紫外光。一盏人看起来是白色的LED灯,可能在爬宠看来是黄色的。

首先回顾人的视觉。人眼的感光细胞分视杆细胞和视锥细胞,视杆细胞无色觉、但灵敏度高,视锥细胞灵敏度低,负责色觉。人在较暗的光线下没有色觉,你可以自己验证这一点,可以晚上适应特别暗的光线后取魔方之类颜色和形状无关的物体观察。

(大部分)人是三色视觉,三种视锥细胞中的视色素的吸收波长在420 nm(蓝紫色)、534 nm(绿色)和564 nm(黄绿色)。

没有直接对玉米蛇做的色觉研究,但可以从其他蛇类的情况推测。

下方使用的一些缩写:

- LWS, long-wavelength sensitive opsin

- SWS, short-wavelength sensitive opsin

- Rh, rhodopsin

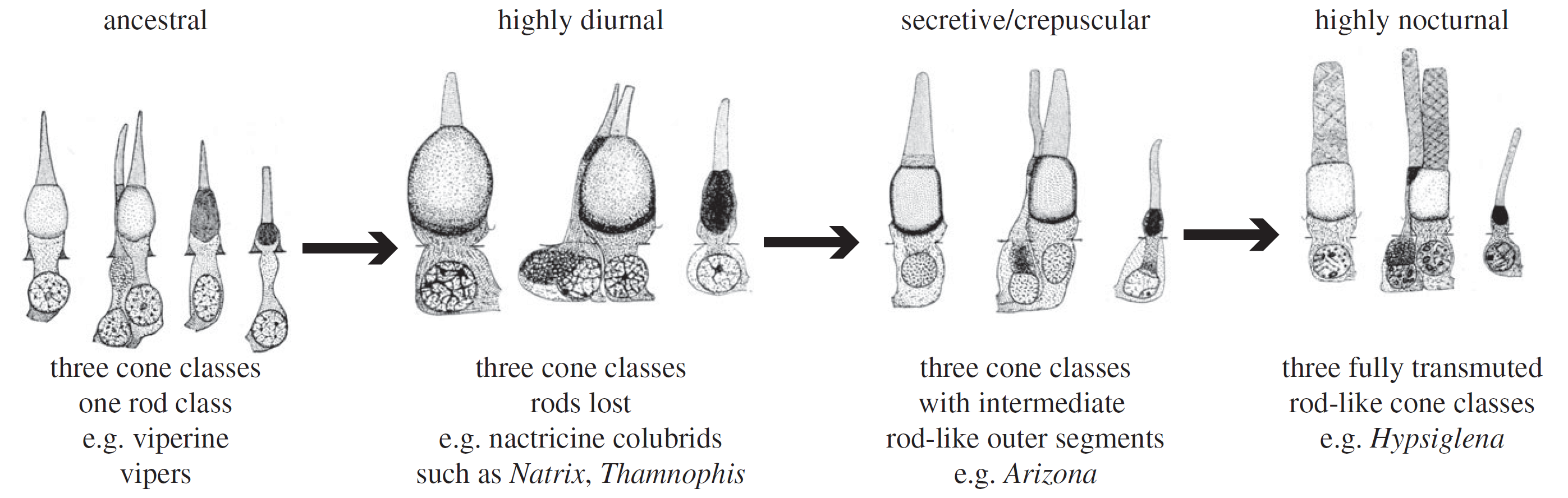

夜行蛇常只有视杆细胞,无色觉;只在明亮阳光下活动的日行蛇则相反,只有视锥细胞;晨昏动物以视锥细胞为主,同时顶端有部分进化为杆状的片段(如下图所示)。蛇的视锥细胞分三种:大单锥细胞(large single cones), 小单锥细胞(small single cones)和双锥细胞(double cones)。(Sillman, 1997 ![]()

![]() )IV ,(Gower, 2016

)IV ,(Gower, 2016 ![]() )IV

)IV

Sillman等人对束带蛇的视觉做了详细的研究。束带蛇是日行动物,无视杆细胞,视锥细胞的最大吸收波长在360 nm(small single cones)、482 nm(small single cones)和554 nm(large single cones and double cones),说明它是三色视觉,但和人类完全不同,其中一色为紫外色。(Sillman, 1997 ![]()

![]() )IV

)IV

Arizona elegans(Glossy snake)是在美国西南部和墨西哥分布的一种晨昏动物(见下图),其视锥细胞部分特化,有一部分顶端出现过渡的杆状结构。它的三种视锥细胞最大吸收波长在366 nm,484 nm和538 nm。Arizona elegans的视锥细胞/视杆细胞中间态是视锥/视杆细胞是其二者为进化中迁变关系的证据。(Gower, 2016 ![]() )IV

)IV

球蟒有至少90%的视杆细胞,最大吸收波长494 nm,另有两种视锥细胞,分别感光360 nm(少见)和 551 nm(常见)。和人有截然不同的色觉,并且延伸入UVA的区域。(Sillman, 1999 ![]() )IV Boa constrictor的视锥细胞是357 nm 少见, 495 nm, 549 nm,和球蟒非常接近。(Sillman, 2001

)IV Boa constrictor的视锥细胞是357 nm 少见, 495 nm, 549 nm,和球蟒非常接近。(Sillman, 2001 ![]()

![]() )IV

)IV

Gower等人的文章中总结蟒和蚺感光的最大吸收波长在~360 nm(紫外,SWS1)、~494 nm(蓝绿,RH1)和551 nm(黄绿色偏绿,LWS)。有些游蛇的LWS蓝移到了536 nm(绿色)。(Gower, 2017 ![]() )IV

)IV

【】【这篇还没看】【】 Bruno F. Sim~oes,,1 Filipa L. Sampaio,1 Ronald H. Douglas,2 Ullasa Kodandaramaiah, Nicholas R. Casewell,4 Robert A. Harrison,4 Nathan S. Hart,5 Julian C. Partridge,6 David M. Hunt,6,7 and David J. Gower,1 Molecular Biology and Evolution, Volume 33, Issue 10, October 2016, Pages 2483–2495, https://doi.org/10.1093/molbev/msw148 Published: 16 August 2016

综合上面的情况,个人推测玉米蛇是三色视觉,三种色锥细胞分别响应360 nm(紫外), 490 nm(蓝绿), 540~560 nm(黄绿偏绿)。II这方面有待补充其他更高级别证据,但可以肯定蛇的色觉与人有很大差别。

这一结论意味着人眼看起来的非黑体辐射的白色光源在玉米蛇的眼里很可能是有色的,仿真染料在蛇的眼里可能也并不仿真(例如假植或打印的背景照片)。同时,缺乏UVA光源的栖地在视觉上是有问题的。

取一些【】【Full-spectrum photography】【】的证据写个程序做模拟